ПОИСК:

Пятая армия

24 марта 1919 года Тухачевский выехал в штаб Восточного фронта.

Как уже говорилось, Куйбышев считал его представителем нового периода в истории Красной Армии. Партизанщина отжила свое время. Это далось нелегко, некоторые командиры партизанских отрядов, потом бригад и дивизий, не хотели учиться военному делу. Известно, как томился в академии Чапаев.

Сергей Иванович Гусев, один из выдающихся организаторов Красной Армии, вспоминает начальника дивизии Азина, который никак не хотел понять, что ему не хватает военных знаний.

Об Азине, человеке удивительной жизни, герое гражданской войны, я слышал от товарищей по Волжско-Каспийской военной флотилии.

Азин сформировал отряд из рабочих Ижевского и Боткинского заводов, затем был начальником 28-й дивизии, которая именовалась Стальной и славилась не меньше чем Железная дивизия Гая.

В сентябре 1919 года дивизия Азина стояла в Дубовке, близ Царицына. Азин нередко навещал командующего флотилией.

Перед наступлением на Царицын в Дубовку приехали актеры. Ставили "Коварство и любовь" Шиллера. Азин решил, что бойцы должны обязательно посмотреть спектакль - это их воодушевит.

Сам смотрел спектакль и вытирал слезы, когда Луиза выпила яд. Бойцы, сжимая в руках винтовки, яростными криками выражали свою ненависть к президенту-злодею. На рассвете они пошли в бой и, как говорится, "не подкачали"...

Другой военачальник, Чеверев, хотя и понимал необходимость знаний, сбежал из академии, не выдержав схоластических методов преподавания. Он говорил: "Артиллерию начинают с персидского или греческого катапульта. На черта мне катапульт, ежели гражданская война разгорается с каждым днем. Дьявол их забери вместе с их катапультом..."

Весной 1919 года, когда Тухачевский прибыл на Восточный фронт, усилиями партии, армейских коммунистов было почти покончено с партизанщиной. В боях с белыми закалялась регулярная Рабоче-Крестьянская Красная Армия, она уже была способна выполнять широкие оперативные планы, осуществлять замыслы полководцев.

В начале весны развернулся новый поход Антанты. Армия Колчака перешла в наступление и прорвала фронт. Урал с его промышленностью был во власти Колчака, сибирское кулачество поддерживало белых. Соединенные Штаты, Япония, Англия, Франция снабжали белые армии оружием, боевыми припасами, снаряжением.

Военное министерство Великобритании сообщило генералу Айронсайду, командующему войсками Антанты на севере России, план наступления колчаковских войск:

"а) Казань и Вятка должны быть заняты Сибирской армией (армией Колчака - Л. Н.). Группа войск начнет наступление в северном направлении для соединения с архангельскими силами.

б) Армия (Западная армия Колчака - Л. Н.) займет правый берег Волги от Казани до Самары. Группа войск начнет наступление в южном направлении с целью установить контакт с Доном.

в) Затем эти армии начнут наступление на Москву..."

Таковы были планы Антанты. Создалась опасность прорыва колчаковских войск к Волге. Юденич наступал на Петроград. В Прибалтике, Литве, Белоруссии, на севере страны - все силы контрреволюции были приведены в действие. Поистине Советская республика представляла собой осажденную крепость, и именно в этот момент с особой силой сказались железная воля и энергия партии большевиков, ее Центрального Комитета и Ленина, возглавивших оборону Республики.

11 апреля Центральный Комитет одобрил написанные Лениным Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением на Восточном фронте. Тысячи коммунистов отправились на восток, профессиональные союзы мобилизовали больше 60 тысяч рабочих.

На Восточный фронт был направлен командующим 4-й армией Михаил Васильевич Фрунзе. Командующим 5-й армией, наиболее пострадавшей в боях с колчаковцами, назначили Тухачевского.

Фрунзе - один из замечательных людей партии, испытанный в классовых боях революционер, боевой дружинник 1905 года, активный участник октябрьских боев в Москве. Здесь, на Восточном фронте, во всей широте развернулся его полководческий и организаторский талант.

Тухачевскому посчастливилось: в 1-й армии он встретился и работал с Куйбышевым, теперь судьба свела его с Фрунзе. Куйбышев, Фрунзе, Орджоникидзе - этих славных революционеров с чувством благодарности называл в числе своих друзей Тухачевский. Он учился у них, марксистов-ленинцев, с их помощью он обрел широкий политический кругозор. Это помогало ему практически как полководцу и впоследствии как военному теоретику. Благодаря им он постепенно осознал роль и значение реввоенсоветов, военкомов и партийных организаций в Красной Армии, без которых нельзя было руководить войсками в условиях гражданской войны.

Они, эти друзья, тактично умели поправить своего молодого боевого товарища, вовремя сказать ему "не увлекайся".

Постоянное общение с видными партийными деятелями способствовало тому, что Михаил Николаевич с каждым годом все глубже понимал и усваивал черты ленинского стиля работы с людьми и руководства войсками.

Какая же обстановка сложилась ко времени назначения на Восточный фронт Фрунзе и Тухачевского?

На фронте, протяженностью от Каспийского моря до северо-уральской тундры, действовали 4-я и Туркестанская армии, вскоре вошедшие в Южную группу фронта под командованием М. В. Фрунзе. К востоку от Оренбурга под командованием Гая сражалась 1-я армия. В центре фронта, на уфимском направлении, находилась 5-я армия, которой с 5 апреля командовал Тухачевский. На левом крыле фронта действовали 2-я армия (командующий В. И. Шорин) и 3-я армия (командующий С. А. Меженинов).

Таким образом, на фронте протяженностью в 1800 километров действовало немногим более 100 тысяч штыков и сабель. В начале марта Колчак противопоставил им 130-145 тысяч штыков и сабель. Против 5-й армии действовала самая сильная белая армия генерала Ханжина, имевшая почти пятикратное превосходство (50 тысяч штыков и сабель).

14 марта колчаковцы захватили город Уфу и станцию Чишмы, через которую проходили железнодорожные пути на Симбирск и Самару. Центр Восточного фронта был прорван.

20 марта 1919 года Реввоенсовет Восточного фронта - С. С. Каменев, С. И. Гусев - доложили главкому Вацетису: "Обстановка на фронте 5-й армии сложилась весьма неблагоприятно. Противник глубоко охватил левый фланг 27-й дивизии... Все принятые командармом-5 меры по ликвидации этого охвата не привели к желательным результатам".

Прибыв 4 апреля 1919 года на станцию Кротовка, Тухачевский принял 5-ю армию, крайне измотанную боями с белогвардейцами. С лета 1918 года она принуждена была отступать, понесла большие потери. Не хватало боеприпасов, управление войсками было нарушено. Достаточно сказать, что в одном из донесений начальник штаба Ермолин сообщал: "Штаб отбивает атаки противника".

Боевой сподвижник Тухачевского В. Путна, начальник 27-й дивизии 5-й армии, так обрисовал создавшееся на Восточном фронте положение:

"Конец марта - начало апреля прошли в тяжелых неравных боях. Отступая, огрызались жестоко, но сил было мало... К концу апреля казалось - вот-вот будем сброшены в Волгу. Белым осталось два-три перехода до Волги. Партия бросила клич: "Все на Восток!"

В середине апреля белые достигли высшей точки своего успеха, оказавшись всего в 85 километрах от Самары и в 100 километрах от Симбирска.

Если бы белые заняли Самару, они охватили бы все правое крыло Восточного фронта. Отход советских армий за Волгу означал бы соединение армий Колчака с армиями Деникина, крайне опасное для судьбы Республики.

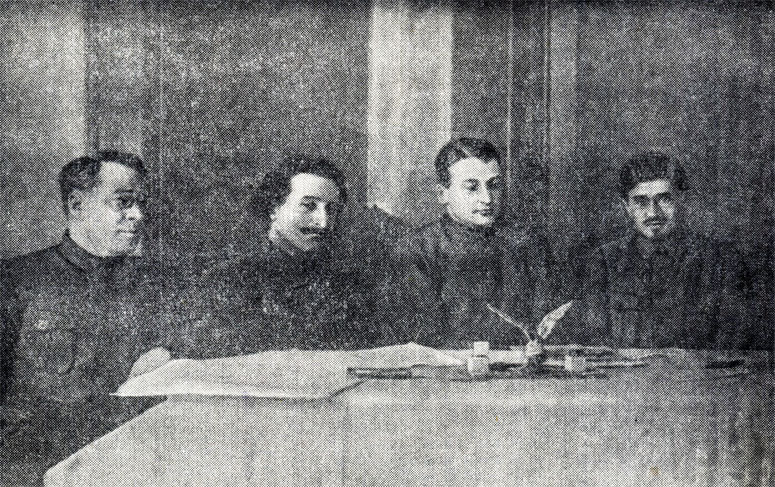

В штабе Кавказского фронта. Слева направо: член РВС Республики С. И. Гусев, член РВС Кавказского фронта Г. К. Орджоникидзе, командующий Кавказским фронтом М. Н. Тухачевский, член РВС Кавказского фронта В. А. Трифонов

10 апреля из советских войск Восточного фронта были организованы Южная группа в новом составе под командованием М. В. Фрунзе и Северная, которой командовал В. И. Шорин, в прошлом полковник старой армии, видный советский военачальник. В Южную группу входили теперь 1, 4, 5-я и Туркестанская армии, в Северную - 2-я и 3-я армии.

Впервые встретившись с Фрунзе на Восточном фронте, Тухачевский быстро и верно оценил высокий военный талант Фрунзе, его организаторские и административные способности. Фрунзе понимал гражданскую войну лучше, чем военные специалисты. И именно это привлекло к нему Тухачевского.

В сборнике документов "М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны" мы находим материалы о переговорах Фрунзе с Тухачевским по прямому проводу. Был апрель 1919 года. Прошло только десять дней с того дня, когда Тухачевский вступил в командование 5-й армией. Бугуруслан находился под ударом колчаковских войск. Ожидалось оставление Бугуруслана. Фрунзе делал все возможное, чтобы укрепить 5-ю армию, посылал ей подкрепления, давал советы. Все это делалось в тактичной форме, уважительно и вместе с тем настойчиво. Тухачевский отвечал Фрунзе, нисколько не скрывая опасности положения: "Не думаю, чтобы удалось удержать Бугуруслан". - "Если только вам удастся задержаться на линии Бугуруслана, дальнейшая операция приостановится из-за распутицы. Ваше мнение будет мною принято во внимание при выработке общей директивы",- говорил Фрунзе.

Этот разговор происходил 14 апреля, он имел продолжение 20-го того же месяца.

Тухачевский докладывал:

"На реках лед уже прошел, снегу в полях почти не остается; специально езжу верхом, чтобы следить за дорогами, и хотя не знаю здешней местности, но думаю, что мнение о невозможности операции в течение двух недель неверно: мне кажется, что через несколько дней дороги будут проходимы, хотя и тяжелые, а через неделю ожидаю крупных операций".

Тухачевский, точно обрисовывая обстановку на фронте, делал такие выводы: "Пока что белые значительно сильнее нас: их группировка наметилась и, видимо, закончена; так что на той неделе я ожидаю возобновления решительных операций..."

Читатель знает, в каком состоянии принял 5-ю армию Тухачевский. Предстояло восстановить боеспособность войск.

В своей деятельности Тухачевский опирался па испытанных командиров и военных комиссаров. Это были Блюхер, Вострецов, Путна, Хаханьян, Эйхе, Борчанинов, Ермолин, Гайлит, Матиясевич, Ивасиев, Лапин и другие.

24 апреля 1919 года Фрунзе отдал приказ о сосредоточении войск и начале контрнаступления. Операция завершилась 4 мая взятием Бугуруслана.

5 мая оперативная сводка штаба Южной группы гласит о том, что после взятия Бугуруслана, который открывает нам путь на Белебей и дальше на Уфу, сегодня утром нашими частями занят г. Сергиевск. Две неприятельские дивизии разгромлены...

Но здесь выполнение плана М. В. Фрунзе встретило серьезные препятствия.

Командующий Восточным фронтом С. С. Каменев расходился с главкомом И. И. Вацетисом в суждениях о плане операций, и потому вместо Каменева во время завершения Бугурусланской операции командующим Восточным фронтом был назначен А. А. Самойло.

Новый командующий решил изменить план действий и сосредоточить главные усилия к северу от Камы, против Сибирской армии белых. Не считаясь с сложившейся обстановкой, он приказал изменить группировку сил в центре Восточного фронта, что фактически означало ликвидацию Южной группы. 10 мая последовала его директива о том, что 5-я армия выключается из состава Южной группы и поступает в распоряжение командующего фронтом. Это по существу означало расформирование с трудом созданной Фрунзе ударной группировки.

5-й армии приказано было наступать на Мензелинск и форсировать Каму. Это приводило к распылению сил и оттягивало разгром основной группировки белых. Естественно, что Фрунзе и Тухачевский протестовали и требовали отмены директивы командующего фронтом.

21 мая 1919 года Тухачевский телеграфировал А. А. Самойло:

"Начиная с 10 сего мая - вероятно ввиду многих неизвестных мне обстоятельств - вами отданы пять задач для 5-й армии, каждый раз отменяющих одна другую..."

Командарм просил командующего Восточным фронтом "соблюдать статью 19-ю полевого устава 1918 года, в которой говорится, что, прежде чем отдать приказ, надо подумать". В этом документе проявились такие черты характера. Тухачевского, как прямота, решительность в тех случаях, когда он видел явные несообразности или действия, которые могли причинить вред задуманному им плану операции. Вежливость и тактичность он умел сочетать с иронией, иногда довольно острой.

Надо, однако, сказать, что в данном случае А. А. Самойло выполнял указания главкома И. И. Вацетиса.

20 мая командование Восточным фронтом дало директиву о переходе всех армий фронта в наступление. Южной группе приказано было продолжать преследование противника и овладеть районом Уфы. 5-я армия, сосредоточив две дивизии, подготовляла переправу через реку Белую в тыл противника, действующего на правом берегу Камы. Но противник все же успел организовать оборону на реке Белой.

29 мая Ленин телеграфировал: "Симбирск. Реввоенсовет Востфронта. Гусеву, Лашевичу, Юреневу.

По вашему настоянию назначен опять Каменев. Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы. О каждом трении Каменева со штабом своевременно телеграфируйте мне шифром. Следите внимательнее за подкреплениями; мобилизуйте поголовно прифронтовое население; следите за политработой. Еженедельно шифром телеграфируйте мне итоги. Прочтите эту телеграмму всем видным коммунистам и питерским рабочим. Известите о получении. Обратите сугубое внимание на мобилизацию оренбургских казаков. Вы отвечаете за то, чтобы части не начали разлагаться и настроение не падало... Ленин".

Разногласия между командующим Южной группой М. В. Фрунзе и командующим фронтом А. А. Самойло пришли к благополучному концу.

Так состоялось вторичное назначение Сергея Сергеевича Каменева командующим Восточным фронтом.

В первый раз Каменев командовал этим фронтом с 28 сентября 1918 года по 5 мая 1919 года и был отозван приказом Троцкого, во второй раз он был назначен 25 мая, после того как, прибыв в Москву, имел беседу с Владимиром Ильичем.

Фрунзе и Тухачевский с удовлетворением встретили возвращение Каменева на Восточный фронт.

Фрунзе настаивал на немедленном проведении операций для овладения районом Уфы. 25-й дивизии Чапаева предназначалось взять город. 26-я дивизия 5-й армии должна была захватить переправу через реку Белую.

Здесь под Уфой белые предприняли "психическую" атаку, шли в полный рост, густыми цепями. Атака была отбита с большими для них потерями.

Чапаевская дивизия при поддержке 26-й дивизии 5-й армии овладела Уфой.

Таким образом, создались условия для освобождения Урала и перехода в общее наступление всего Восточного фронта. Но именно в это время главком И. И. Вацетис, которого поддержал Троцкий, предложил приостановить наступление на реке Белой, закрепиться на этом рубеже и перебросить часть войск против Деникина на Южный фронт.

Между тем Тухачевский сообщил в Москву, что бойцы рвутся в бой и каждый день промедления считают чуть ли не изменой.

20 июня Ленин в телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта указал, что наступление на Урал не только нельзя ослабить, но его надо усилить, ускорить, подкрепить пополнениями.

Неудачи Колчака на Восточном фронте заставили Антанту перенести центр тяжести борьбы с востока на юг. 3 июля 1919 года Деникин подписал так называемую "Московскую директиву" о походе на Москву.

3-4 июля состоялся Пленум Центрального Комитета. Пленум предложил снять с поста главкома И. И. Вацетиса и назначить на этот пост С. С. Каменева.

М. В. Фрунзе был назначен командующим Восточным фронтом.

9 июля было опубликовано письмо Центрального Комитета "Все на борьбу с Деникиным!", проект которого написал Ленин. В этом письме было снова сказано об отношении Советской власти к военным специалистам: "Нам изменяют и будут изменять сотни и сотни военспецов, мы будем их вылавливать и расстреливать, но у нас работают систематически и подолгу тысячи и десятки тысяч военспецов, без коих не могла бы создаться та Красная Армия, которая выросла из проклятой памяти партизанщины и сумела одержать блестящие победы на востоке".

Авторитет Ленина, его слово и в этом случае имели огромное значение.

В письме Центрального Комитета указывалось партийным организациям:

"Все силы рабочих и крестьян, все силы Советской республики должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие Деникина и победить его, не останавливая победного наступления Красной Армии на Урал и на Сибирь".

На 5-ю армию и Северную группу была возложена задача перейти через Уральский хребет и овладеть Златоустом.

В начале июня, преодолев горные перевалы, совершив труднейший переход - 120 километров в трое суток, ударная группа 5-й армии вышла на Уфимское плоскогорье.

Уральский хребет... Тухачевский впервые в этом краю. По крутым склонам поднимаются высокие ели, на высоте шумит вековой бор. Седые хлопья облаков ползут по расщелинам скал. Это не главная часть хребта, поражающая суровой красотой, а мягкие очертания гор Южного Урала, здесь горы постепенно переходят в равнину, в южно-уральскую степь. Даже в нашей необъятной стране трудно найти такое гармоническое сочетание хрустальных озер, горных кряжей, вековых лесов и привольных степей.

В то время этот край был частью Оренбургской губернии, Магнитогорск еще не существовал на карте, славился своими сталеварами только Златоуст.

Полководческий талант Тухачевского выразился в том, что он применил смелый маневр, избрав не уфимско-златоустовское направление, а двинув свою ударную группу по дикой местности, труднопроходимой долине реки Юрюзань. Красноармейцам приходилось на руках перетаскивать орудия через перевалы и горные пропасти. 2 июля передовые части 26-й дивизии, выйдя в тыл противнику, столкнулись у селения Нисибаш с 12-й дивизией белых.

Советские части вынуждены были принять бой в невыгодных условиях, колонна их растянулась по горной дороге, создалась угроза ее окружения. Но части 26-й дивизии проявили редкую отвагу и маневренность. Перегруппировавшись, четыре полка атаковали превосходящие силы белых, отбросили их и продолжали наступление. 27-я дивизия 5-й армии, разгромив части Уральского корпуса белых, атаковала 4-ю дивизию. Две колчаковские дивизии вместе с разбитым Уральским корпусом вынуждены были отступить за реку Ай.

На рубеже этой реки белые пытались организовать оборону Златоуста. 10 июля советские войска снова перешли в наступление, противник упорно сопротивлялся, но к концу дня 13 июля части 26-й и 27-й дивизий с севера и юга ворвались в Златоуст.

Армия генерала Ханжина в беспорядке отступала к Челябинску. В Златоусте были захвачены пленные и трофеи: паровозы, вагоны, миллионы пудов угля, стали, 20 тысяч пудов меди. Воинов Красной Армии встречали как желанных освободителей. Тухачевский был глубоко тронут, когда ему подарили знаменитый Златоустовский клинок.

17 июля 1919 года Реввоенсовет Восточного фронта доносил в Москву, что войска 5-й армии "под искусным водительством командарма Тухачевского" после упорнейших боев перешли через Урал.

Перед 5-й армией была поставлена трудная задача - освобождение Челябинска.

Челябинск был сонным провинциальным городом, известным в дореволюционные годы только пересыльной каторжной тюрьмой. В заштатный городок Курган после сибирских рудников сослали декабристов. Миас был городом владельцев золотых приисков и "старателей", добывающих золото. Под Челябинском находился Копейск, городок шахтеров и своего рода крепость революции в годы гражданской войны.

Таков был театр военных действий, где развернулись операции 5-й армии.

5-я армия проходила по тем местам, где полтораста лет назад кипела крестьянская война, где действовали отряды Пугачева. Об этой войне Пушкин в "Истории Пугачева" писал правдиво и по тем временам смело: "Весь черный парод был за Пугачева... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства".

Дворянство - значит помещики. Недаром немецкая принцесса "маленькая Фике" - Екатерина Вторая - называла себя "казанской помещицей".

И защищали от Пугачева русское дворянство прежде всего немцы в офицерских чинах - михельсоны, муфельмеллины, рейнсдорпы, декалонги, кары, валленштерны...

Разумеется, с тех пор прошло много лет, но Колчак и его белое войско действовали против народа примерно с той же жестокостью, как екатерининские офицеры и генералы. И эти жестокие уроки, которые получили от белых уральцы, научили их классовой ненависти.

23 июля полки 5-й армии оказались на ближних подступах к Челябинску. Белым удалось создать превосходство в силах на направлении главного удара севернее Челябинска.

Войска 5-й армии двигались широким полукольцом. Подпольная коммунистическая организация города готовила вооруженное восстание рабочих, часть рабочих ночью 24 июля присоединилась к наступавшим красноармейцам. Когда начался штурм города, вооруженные рабочие ударили в тыл белым. Отряд железнодорожников перерезал железнодорожную линию, стрелочники пустили под откос два колчаковских бронепоезда.

24 июля Петроградский полк 27-й дивизии под командованием С. С. Вострецова вступил в Челябинск.

Противник готовил контрудар, сосредоточив на северо- западе северную группу войск Войцеховского, а к югу от Челябинска - южную группу под командованием Каппе- ля. Казалось, успех им был обеспечен. Но здесь снова проявили мужество, отвагу и маневренность части 26-й и 27-й дивизий. Колчаковские войска, вклинившиеся в расположение советских войск, сами оказались под угрозой окружения. В четырехдневных боях белые понесли огромные потери. Командарм Тухачевский произвел перегруппировку, и 29 июля войска 5-й армии перешли в решительное наступление севернее Челябинска. 4 августа был освобожден Троицк. Колчаковский фронт оказался разорванным на две части. Остатки 1, 2 и 3-й колчаковских армий отходили в глубь Сибири, Южная армия отходила на Туркестан.

Взятием Челябинска завершилось освобождение Урала.

Реввоенсовет Республики в приказе о награждении 232-го полка почетным революционным Красным знаменем отмечал, что этот полк обеспечил своим героизмом положение всей группы войск, действующих в Челябинском районе. "Этим самым он дал возможность окончательно закрепить за нами г. Челябинск, ворота в житницу России - Сибирь".

В ознаменование героических подвигов 5-й армии и годовщины ее основания Революционный Военный совет Республики постановил занести имя 5-й армии на почетную доску в зале Красного знамени Революционного Военного совета Республики.

Командующий 5-й армией М. Н. Тухачевский за блестящее руководство победоносной армией был награжден орденом Красного Знамени.

Революционный Военный совет Восточного фронта в свою очередь поздравил 5-ю армию с годовщиной ее боевой жизни и высокими наградами: "Революционный Военный совет фронта уверен, что красные орлы 5-й армии под руководством героя-командарма тов. Тухачевского покроют свое оружие новой славой и вернут Трудовую Сибирь Рабоче-Крестьянской России. Командующий армиями Восточного фронта М. Фрунзе. Член Революционного Военного совета Юренев".

Разработка и подготовка военных операций, огромная ответственность не мешали Тухачевскому все время учиться военному делу, расширять и углублять свои знания. Это было нелегко. Книги по военному искусству разыскивали для командарма в усадьбах и в городах, в частных, личных библиотеках. Чувствовалась острая необходимость в новых трудах по военному делу, имеющих непосредственное отношение к гражданской войне, притом основанных на научных принципах марксизма-ленинизма. Это толкнуло Тухачевского самому взяться за перо. В свободные часы он упорно работал над своими лекциями и статьями, явившись, таким образом, одним из зачинателей советских военно-теоретических трудов. В этой работе ему очень помог Михаил Васильевич Фрунзе со своими глубокими знаниями военного дела.

Фрунзе был не только замечательным большевиком-подпольщиком, но и выдающимся полководцем - стратегом, военным теоретиком и практиком. Духовные интересы Михаила Васильевича были разносторонними. Он отлично знал классическую литературу, живо следил за развитием советской литературы.

Естественно, что Фрунзе радовала военно-теоретическая деятельность Тухачевского. В свою очередь Михаил Николаевич глубоко уважал Фрунзе, как ученик учителя, теоретика-большевика. Учение Маркса - Ленина стало для Тухачевского идейной основой всей его жизни и деятельности. Сотрудничество с Фрунзе подготовило его к тому, чтобы при жизни Михаила Васильевича стать его ближайшим помощником в Штабе РККА.

После М. В. Фрунзе М. Н. Тухачевский по праву считается одним из крупнейших зачинателей военно-научной работы в Красной Армии. Он является автором около 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, воспитания и обучения войск. Многие его труды сохранились в рукописях и впервые публикуются только в наши дни.

Его первый научный труд "Стратегия национальная и классовая", опубликованный в 1919 году, был направлен против тех, кто не признавал военно-научного значения опыта гражданской войны. Эту работу читал В. И. Ленин. В личной библиотеке Владимира Ильича находились и другие произведения Тухачевского.

Основываясь на технических достижениях своего времени, опыте первой мировой и гражданской войн, Тухачевский высказал ряд важнейших теоретических положений, которые отражают передовые взгляды советской военной науки 20-30-х годов. Он был одним из инициаторов создания, а затем редактором "Советской военной энциклопедии", принимал непосредственное участие в подготовке трехтомного труда "Гражданская война 1918-1921 гг.". Он неустанно призывал командные кадры изучать "военное дело всех времен и народов".

Впервые курс военных лекций был прочитан Тухачевским в 1919 году во фронтовых условиях, на созданных на Восточном фронте курсах штабных и строевых командиров. Таким образом было положено начало изучению военной науки, основанной на опыте гражданской войны.

Настаивая на том, чтобы командиры из рабочих и крестьян учились военному делу, Тухачевский видел, как велика жажда знаний в народе. Позднее по его предложению Реввоенсовет Восточного фронта начал готовить командиров взводов, рот, штабных работников непосредственно при армии.

Уважая своих товарищей за храбрость, за верность Родине и воинскому долгу, он всегда советовал им учиться воинскому мастерству.

Шофер командарма Иван Федорович Кудрявцев, состоявший при нем с 1918 по 1937 год, вспоминает:

- Говорил он комбригу Степану Вострецову и комиссару Сергею Николаевичу Кожевникову: "Хорошие вы ребята, боевые командиры, но подучиться вам необходимо".

Знал Тухачевский и очень любил и ценил легендарного полководца Василия Ивановича Чапаева. Кудрявцев рассказывает об одной из встреч Тухачевского с Чапаевым:

"Помню, мы ехали в Уфу на машине. Увидели конный разъезд.

- Остановись, Ваня. Василий Иванович едет.

Командарм и член Реввоенсовета Теплов вышли из машины. Подскакал Чапаев, сошел с коня, Михаил Николаевич крепко стиснул его в объятиях. Достали штабные карты, присели на обочине. Разговор шел о том, что Чапаеву не мешает подучиться военному делу. Не думал командарм тогда, что он видит своего боевого товарища в последний раз. Причиной гибели народного героя он считал пренебрежение опасностью".

Забота Тухачевского о военной грамотности распространялась и на рядовых бойцов.

Характерен такой эпизод. И. Ф. Кудрявцев в военные годы водил старенькую машину "Панар Левасор" (впрочем, Ванюше, как его называл командарм, чаще приходилось быть кучером и коноводом, чем шофером: командармовская машина решительно никуда не годилась). Однажды Кудрявцев заблудился. Командир, которого он вез, заподозрил измену (обстановка была такая, что можно было попасть в руки неприятеля) и стал угрожать оружием водителю. Тухачевский объяснил, что водитель не знал местности, и тут же приказал штабным работникам учить водителей читать карту.

Были у Михаила Николаевича по службе приятные встречи, напоминавшие о недавнем прошлом. Так, в 5-й армии он встретился с инспектором пехоты Александром Михайловичем Кавериным, который был курсовым офицером в Александровском военном училище. В свое время он выдал юнкеру Тухачевскому аттестат, как лучшему строевику. Надо думать, что обоим было приятно свидеться. Бывший курсовой офицер, вероятно, порадовался тому, что юнкер его курса командует армией.

Но были и неприятные встречи. В лейб-гвардии Семеновском полку служил с Тухачевским некто Борис Энгельгарт. В 1918 году он получил назначение на Восточный фронт, изменил и перебежал к белым. В дальнейшем он оказался в армии Деникина, а потом в эмиграции.

Михаил Николаевич одно время ему доверял и был возмущен и потрясен этой изменой. Он упрекал себя в том, что не разгадал изменника.

В воспоминаниях Кудрявцева есть такой эпизод. Пленный интендант колчаковской армии утверждал на допросе в Омске, что искал случая сдаться, рассчитывая на милость Советов, и кстати учитывая, что командующий армией сам из бывших офицеров.

- Какая наглость и трусость,- презрительно заметил Тухачевский.

* * *

Победы на Восточном фронте, в которых большую роль сыграла 5-я армия, открывали дорогу в Сибирь, но еще далеко было до Омска, ставки Колчака.

Начался острый период борьбы за плацдарм Курган - Омск.

В это время года 5-я армия получила воодушевляющее приветствие от Ленина.

"В годовщину создания пятой Армии, которая за один год из небольшой группы стала армией сильной революционным порывом, сплоченной в победоносных боях при защите Волги и разгроме колчаковских отрядов,- Совет Рабочей и Крестьянской Обороны шлет красным героям товарищеский привет и выражает благодарность за все труды и лишения, вынесенные Армией при защите Социалистической Революции...

Председатель Совета Обороны Ленин 8 августа 1919 г. Кремль".

Разгромленные в Златоустовской операции и под Челябинском белые отступали за Тобол, временами оказывая серьезное сопротивление и переходя в контратаки.

1-я армия, действовавшая на орском направлении, задержалась в своем наступлении, вследствие чего образовался огромный разрыв между правым флангом 5-й армии и левым флангом 1-й. А затем - после создания 13.8 Туркестанского фронта - в составе Восточного фронта остались только 3-я и 5-я армии. 5-я армия действовала на правом - открытом фланге.

"Верховный правитель" зверствовал. В Омске была расстреляна тысяча восставших рабочих. В деревнях и селах свирепствовали карательные отряды. Из этих "фактических уроков жизни", как говорил Ленин на VII Всероссийском съезде Советов, сибирские крестьяне осознали, что надо сражаться на стороне Советской власти. Подпольные комитеты партии руководили партизанскими отрядами. Партизаны взрывали железнодорожные пути, устраивали крушения колчаковских воинских эшелонов.

Весной и летом 1919 года войска Восточного фронта прошли с боями около 500 километров. Они форсировали реки, преодолели Уральский хребет, прошли большой путь по равнине Сибири. Войска были утомлены, нуждались в обмундировании, не имели пополнений.

Однако 16 августа командующий Восточным фронтом (в то время командующим был уже В. А. Ольдерогге) отдал приказ о наступлении, не подготовленном ни материально, ни организационно.

20 августа 5-я и 3-я армии форсировали Тобол и к концу августа продвинулись на 150 километров.

Но чем дальше продвигались советские войска, тем сильнее возрастало сопротивление белых. Они получили новые партии оружия, боеприпасов, снаряжения от Соединенных Штатов, Японии, Антанты, мобилизовали сибирское казачество, сформировав казачий корпус, и готовили контрнаступление трех своих армий к сентябрю 1919 года.

Тем не менее наступление 5-й и 3-й советских армий продолжалось.

Для наступления на Петропавловск, писал Тухачевский, 5-я армия избрала два основных направления: тракт Звериноголовская - Петропавловск и железная дорога Курган - Петропавловск. В свою очередь 3-я белая армия решила нанести поражение нашему правому флангу. 2 сентября она перешла в наступление, атаковав 27-ю дивизию. 26-я дивизия получила удар от волжской группы,

2-го конного уральского корпуса и группы генерала Доможирова, сформированной из казачьих частей, и начала сдавать. Силы 5-й армии были ослаблены выводом частей в резерв, измотаны боями и понесли потери.

В этих трудных условиях Тухачевский проявил себя, как мудрый, проницательный стратег, наметив неожиданную для противника операцию.

На свой страх и риск 5-я армия решила выдвинуть на фронт 5-ю стрелковую дивизию. Кроме того, решено было оставить Троицкий укрепленный район на попечение местных отрядов. Это дало возможность привлечь к операции бригады 35-й дивизии. Из этих частей решено было создать новый фланг группировки, уступом за правым флангом 26-й дивизии, с тем чтобы в кратчайший срок атаковать во фланг обходную группировку противника.

"...Этот контрманевр... мог бы нанести противнику очень сильное поражение. Однако этого не случилось",- пишет Тухачевский.

Командарм, глядя правде в глаза, считал одной из причин неудачи то, что штаб 5-й армии, вынужденный в течение операции решать задачи административно-организационного порядка, оставался в Челябинске, в то время как ему - в интересах операции - следовало быть от фронта не далее как в Кургане. Ударная группа 5-й армии все-таки перешла в наступление и значительно потеснила обходную группу противника, хотя и ненадолго.

Противник, используя преимущество в подвижности благодаря своей коннице, обходил в дальнейших боях район нашей ударной группы, нанося ей серьезные потери.

По плану белого командования казачий корпус Доможирова должен был выйти в тыл 5-й и 3-й армий и отрезать их от переправ через реку Тобол.

Бои носили чрезвычайно напряженный характер встречных действий и продолжались целый месяц. В конце концов наши части вынуждены были отойти за реку Тобол. Белым, однако, не удалось окружить и уничтожить советские дивизии. Пятая же армия, отойдя за реку Тобол, сохранила активный плацдарм на правом берегу реки в районе Звериноголовской.

Из краткого описания этого периода военных действий видно, что бои были очень ожесточенные и обе стороны сражались с большим упорством.

Наступление 5-й и 3-й армий на восток временно задержалось. Необходимо было освежить и пополнить части, выведя их из состояния непрерывного боя, писал Тухачевский. Произвести мобилизацию крестьян, выиграть время, дать отдохнуть войскам.

Из масштабов этих операций читатель видит, что это была не "малая война".

Позволю себе небольшое отступление. Бородинское сражение в 1812 году происходило на фронте 6-8 километров. В первую мировую войну Западный европейский фронт имел протяжение 340 километров, Восточный, где сражались русская и австро-германская армии,- 1057 километров. В гражданской войне фронты имели протяжение 8500 километров.

Из этой простой арифметики можно заключить, какой нелегкий труд выпал на долю советских войск и их военачальников. И не только труд. Тухачевский обладал способностью осмыслить пространство, на котором действовала его армия, климатические условия, население, социальные его особенности, коммуникации, состояние дорог, условия снабжения и, главное, знал каждую свою воинскую часть, ее командиров, знал, что на душе у бойца.

Командарм, работавший с Реввоенсоветом, обсуждавший с ним и с хорошо организованным штабом операции, политику в освобожденных от белогвардейцев областях, мог быть всегда уверен в успехе. Недаром партия посылала в реввоенсоветы лучших, испытанных большевиков. Имена Куйбышева, Орджоникидзе, Гусева, Кирова, Уншлихта говорят об этом. Тухачевский понимал необходимость коллегиальной работы. Пример показывал В. И. Ленин, который в своих решениях всегда опирался на Центральный Комитет.

Но несомненно, что и личные качества Тухачевского дали ему возможность стать одним из наиболее талантливых советских полководцев.

14 октября 5-я армия оказалась способной перейти в новое наступление (на сутки раньше намечавшегося наступления 3-й белой армии).

Смелый, охватывающий маневр вырвал инициативу из рук противника. Завязались ожесточенные бои. 27-я дивизия форсировала реку Тобол. Главные силы белых потерпели поражение. Дальнейшее преследование продолжалось безостановочно. Перед 5-й армией стояла задача отрезать пути отступления противнику к Петропавловску.

Тухачевский рассказывает, что по мере обхода левого фланга противника и отбрасывания его к северу от железной дороги Курган - Петропавловск 5-я армия совершала последовательный маневр, удлиняя свой правый фланг за счет освобождающихся в центре частей и создавая обеспечение успеха Ишимского сражения. Поражение белых у реки Тобол превращалось в полное разложение его боевых сил. У командарма возникла идея неотступного наседания на противника и постоянного обтекания его фланга.

24 октября 1919 года Ленин говорил слушателям Свердловского университета:

"Вы знаете, что, когда наступали войска Колчака к Волге, европейская капиталистическая печать торопилась возвестить всему миру падение Советской власти и признание Колчака верховным правителем России. Но не успела торжественная грамота об этом признании дойти до самого Колчака, как паши войска погнали его в Сибирь..."

29 октября, после упорного боя, 35-я дивизия овладела городом Петропавловском. Для полного уничтожения армии Колчака необходимо было решительно продолжать дальнейшее наступление.

По выражению Тухачевского, только высокий героический порыв мог двигать вперед переутомленные войска. Предстояло занять станцию Исиль-Куль, предупредить возможное сосредоточение противника, который упорно оборонялся в районе железной дороги. 54-й дивизии была дана задача произвести широкую разведку пехотными частями, посаженными на подводы, в направлении Кокчетав - Атбасар для занятия этого района и обеспечения правого фланга 5-й армии. "Этот опыт со стратегической разведкой дал блестящие результаты". Станция Исиль- Куль была занята. Наступление на Омск стремительно продолжалось.

14 ноября после жестоких боев на окраинах Омска столица Колчака пала. С 14 октября по 14 ноября части 5-й армии с непрерывными боями прошли более 600 верст, т. е. по 20 верст в среднем в сутки. При этом были форсированы две большие реки - Тобол и Ишим.

"Поражение самой сильной и наиболее организованной контрреволюции на востоке - ликвидация Колчака - являет собой одну из успешных маневренных операций, сопровождаемых социальным походом сибирского крестьянства против белогвардейщины под организующим началом Красной Армии".

М. Н. Тухачевский - командующий войсками Западного военного округа. 1925 г.

Этим кончаются воспоминания Тухачевского "Курган - Омск", опубликованные в 1926 году. Он назвал их "историческими", желая показать, что это материал для углубленного исследования историков. Маневренные операции эпохи гражданской войны должны были стать достоянием ее истории, ибо они являлись важным этапом в развитии военного искусства.

Перед падением Омска командование белых еще не понимало, что сопротивление бесполезно. 5 ноября 1919 года омская газета "Сибирский казак" в статье "Опомнитесь" успокаивала своих читателей: "Положение серьезно, но не безнадежно. Омску пока не грозит никакой непосредственной опасности. Красным до Омска немногим ближе, чем Деникину до Москвы".

6 ноября тон газеты резко изменился: "К оружию, граждане! Омск не должен быть сдан и не будет сдан".

Через восемь дней Брянский полк 5-й армии, сделав стоверстный переход на лошадях за одни сутки, утром перешел замерзший Иртыш и ворвался в город. Это было такой неожиданностью для противника, что проезжавший по улице в санях, на рысаке, белый генерал остановил красноармейцев и потребовал объяснений, почему ему не отдают чести. Его вытащили из саней и популярно объяснили создавшееся положение.

В приказе по войскам 5-й армии от 26 декабря 1919 года сказано: "Навстречу шедшей в Сибирь Красной Армии поднялись тысячи восставших крестьян, соединившихся в полки. Самоотверженная борьба почти безоружных партизан навеки врежется в память поколений, и имена их будут с гордостью произноситься нашими детьми".

В Омске произошла встреча командарма с человеком необыкновенной биографии, ученым, астрономом по профессии, большевиком-революционером по убеждению Павлом Карловичем Штернбергом. Первое их знакомство произошло при таких обстоятельствах, которые могла создать только гражданская война. Следует рассказать об этом удивительном человеке.

Труды астронома Штернберга получили известность не только в России, но и за границей. Он читал курс по астрономии в Московском университете. Казалось бы, астрономия и революция, наука о звездах и классовая борьба стояли далеко друг от друга. Но в научной командировке за границей Павел Карлович познакомился с нелегальной литературой и немецкой социал-демократической печатью.

В декабре 1905 года Штернберг вернулся из-за границы, в 1907-1908 годах работал в военно-техническом бюро Московского комитета партии большевиков. В 1917 году Штернберг был начальником штаба Замоскворецкого ревкома. Осенью 1918 года назначен членом Реввоенсовета 2-й армии.

Павел Карлович Штернберг 16 ноября 1919 года приехал в только что освобожденный от колчаковцев Омск.

Первая встреча Тухачевского со Штернбергом произошла не без приключений. Шофер Тухачевского должен был переправить Штернберга в город, но оказалось, что колчаковцы подорвали лед. Кудрявцев это знал, но Штернберг рвался в Омск.

- Обоз-то прошел? Давайте поедем.

Поехали.

- Решаю, проскочим с большого хода,- вспоминает Кудрявцев,- но у самого берега машина провалилась под лед, хорошо еще, не глубоко. Кстати сказать, мороз 26 градусов. Стоим по пояс в ледяной воде, лезем на берег, не за что ухватиться. Нас трое - Штернберг, я и Андреев, второй шофер. Вытянули Павла Карловича. Видим, на берегу будка, дымит труба, там красноармейцы - охрана моста. Обмерзшие, еле дошли. Оставили Штернберга там. Смотрим, пушка едет к Омску. Подвезли нас наши артиллеристы к губернаторскому дому, где раньше ставка Колчака была. Там командарм допрашивает пленных - полковников, генералов,- ходит по залу, заложив руки назад, спокойно задает вопросы. Те глядят на него, видно, что удивляются - это и есть Тухачевский?! Увидел меня: "Где Павел Карлович?" Отвечаю: "Мы утонули около моста". Послали за ним машину, привезли, стали отогревать. Очень подружился Штернберг с Михаилом Николаевичем. Перед отъездом Штернберг подарил командарму медную подзорную трубу. Михаил Николаевич с ней не расставался. Была она у него до последних дней жизни. И под Кронштадтом он в нее все смотрел из Ораниенбаума на крепость. Прошло время, и Михаил Николаевич мне как- то сказал: "Приятель-то наш и друг дорогой, с кем вы тонули,- умер..."

Павел Карлович Штернберг скончался от воспаления легких 31 января 1920 года, 54 лет.

Тухачевский горевал о нем, вспоминал беседы, которые они вели в Омске. Штернбергу было приятно, что командарм, герой гражданской войны, любил и ценил литературу" что в его лице он встретил интеллигентного, образованного человека, талантливого военачальника, убежденного большевика.

Приказ Реввоенсовета Республики от 28 декабря 1919 года подвел итоги военных побед Тухачевского в кампании по освобождению Урала и Сибири:

"Награждается почетным золотым оружием командующий 5-й армией тов. Михаил Николаевич Тухачевский за личную храбрость, широкую инициативу, энергию, распорядительность и знание дела, проявленные им при победоносном шествии доблестной Красной Армии на Восток, завершившемся взятием гор. Омска".

Разгромом Колчака не кончилась гражданская война. Для своего победного завершения она требовала новых героических усилий народа и Коммунистической партии.

Многое кажется непостижимым недругам нашей Родины. Военные теоретики и историки капиталистических стран сочинили много трудов, в которых разбирали достоинства и мнимые недостатки Красной Армии, ее командиров. Для них являлось удивительным феноменом само создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии в стране, которая, выйдя из длительной, кровавой империалистической войны, нашла в себе силы создать новую победоносную армию и новый командный состав, военачальников, воспитанных Коммунистической партией.

Однако, как ни велики заслуги командиров, народ знает, кто был душой, мозгом наших вооруженных сил в годы гражданской войны, кому обязана победой над врагами Советская республика, и почтительно склоняет голову перед входом в Мавзолей на Красной площади, на котором начертано одно незабвенное имя - ЛЕНИН.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'