ПОИСК:

Глава первая. По морю

В назначенный час пароход "Нева" отправился в путь, смиряя ход в извилинах реки Траве, берега которой застроены красивыми загородными домами, дачами богатых жителей Любека. Река ширилась с приближением моря, берега ее сглаживались. Бакены отмечали фарватер. Я очень люблю эти горизонтальные пейзажи: они более живописны, чем полагают некоторые. Дерево, дом, колокольня, парус обретают здесь особое значение и на неопределенном фоне убегающего пространства создают вполне законченный мотив для картины.

На узкой линии между бледной голубизной небес и перламутрово-серой водой встал силуэт города или большого поселка. Вероятно, это был Травемюнде. Затем берега еще более расширились, стали едва видными и вовсе исчезли. Перед нами вода все явственнее окрашивалась в зеленый цвет. Совсем слабое вначале волнение мало-помалу увеличивалось и превратилось в настоящие волны. Несколько барашков затрясли пенистой шерстью на гребнях волн. Горизонт вытянулся желто-голубой линией - то был словно росчерк океана. Мы вышли в открытое море.

Художники-маринисты почему-то стремятся к "прозрачности", и в отношении преуспевших в этом данное слово употребляется как хвалебный эпитет. Между тем море на вид тяжелое, плотное, в некотором роде даже твердое и как-то по-особенному непроницаемое - человеку внимательному невозможно спутать эту плотную, могучую воду с пресной водой. Конечно, если солнечный луч бьет сквозь волну, появляется некоторая прозрачность, но общий тон воды всегда плотный: мощь ее такова, что небо у горизонта будто обесцвечивается. В основе окраски, в ее интенсивности угадывается необычайная, непреодолимая энергия, огромная масса.

Пароходство из Санкт-Петербурга: пароходы "Нева" и "Траве". Путь следования: Санкт-Петербург - Любек и обратно.

Цена местам: 1-го класса - 35 руб., 2-го класса - 25 руб.

Дети моложе 10 лет платят половину.

Плата за кушанья в этих ценах заключается.

Пассажирам дозволяется иметь 100 фунтов багажа бесплатно, детям моложе 10 лет - половину означенного количества.

Плата за экипаж о 4-х лошадях - 35 руб.

Плата за экипаж 0 3-х лошадях - 20 руб.

Лошадь (без корма) - 35 руб.

Собака (без корма) - 5 руб.

Паспорты представляются за день до отъезда в контору общества.*

* (Указатель путешествий по России. СПб., 1868. С. 60.)

Оказавшись в открытом море, даже самые легкомысленные, самые смелые и искушенные испытывают некое чувство, отвечающее торжественности момента: вы покинули землю, где, безусловно, смерть может поразить вас, но где по крайней мере почва не разверзается под вашими ногами. Вы бороздите огромную соленую равнину, поверхность пропасти, в чреве которой столько погибших кораблей. От кипящей бездны вас отделяет лишь тонкая доска или слабая обшивка, которую строптивая упрямица волна может пробить, приподнять. Достаточно самой малости, внезапно налетевшего ветра, чтобы судно опрокинулось, и тогда ваше умение плавать только продлит агонию.

К подобным мрачным мыслям вскоре примешивается смутное недомогание, позывы морской болезни. Кажется, что враждебная стихия отбрасывает вас, как нечистоты, стремясь прибить к прибрежным водорослям. Исчезает воля, расслабляются мускулы. Вокруг вас искаженные, мертвенно-бледные, зеленые лица: губы становятся фиолетовыми и краска сбегает со щек, задержавшись лишь на кончике носа. Тогда каждый хватается за свою аптечку. Один начинает глотать мальтийские конфетки, другой откусывает лимон, нюхает английское снадобье или умоляет о чае, а толчок килевой или бортовой качки непременно выплеснет этот чай ему на рубашку. Самые храбрые, шатаясь, прогуливаются и, забыв о курении, жуют кончик сигары. Но в конце концов и они склоняются над бортовыми сетками. Вполне счастлив только тот, кто сохраняет присутствие духа и становится под ветер!

Между тем, сотрясаясь все более ощутимо, корабль продолжает подниматься и опускаться. Вокруг, сменяя одна другую, вздуваются, лопаются и вскидываются в пене волны. Вкатившаяся на палубу вода стекает с головокружительной быстротой, как будто море закидывает на палубу тюки, а они рассыпаются стекающим по шпигатам соленым дождем, пассажиры же при этом получают неожиданный душ. Ветер крепчает, резко свистит в снастях, подобный крику морской птицы. К великому удивлению неискушенных пассажиров, капитан объявляет, что погода прекрасная, и отдает команду водрузить парус на фоке, ибо встречный ветер переменился на боковой и теперь благоприятствует ходу корабля. С помощью фока корабль меньше перекатывается и ускоряет ход. Время от времени то близко, то вдалеке от нас проходят барки и бриги с парусами только на фок-мачтах. Верхние паруса убраны, нижние взяты рифами. Барки зарываются носом в пену и выделывают такие пиррики*, при виде которых невольно начинаешь подозревать, что, наверное, море не такое уж хорошее, как вам пытаются внушить.

* (Пиррики, или пиррические танцы, - в Древней Греции военные танцы, исполнявшиеся в полном вооружении.)

Отрывая вас от созерцания этой картины, слуга приходит предупредить, что обед подан. Спуститься вниз по лестнице - не простая операция: ступени прыгают под вашими ногами, как палочки-подножки таинственной подвесной лестницы, которую франкмасоны используют для своих испытаний, а стенки отшвыривают вас, как ракетки - теннисный мяч. Наконец вместе с несколькими отважными людьми вы усаживаетесь за стол. Прочие, укрывшись пальто, лежат в это время на палубе. Едите вы осторожно, рискуя выбить себе зубы вилкой, ибо корабль танцует все сильнее. Когда с предосторожностями эквилибриста вы пытаетесь что-нибудь выпить, ваш напиток самым естественным образом показывает вам пьесу Леона Гозлана "Буря в стакане воды".

Окончив это затруднительное упражнение, почти на четвереньках вы снова поднимаетесь на полуют, и свежий ветер подкрепляет ваши силы.

С расставленными ногами, балансируя при помощи рук, вы прогуливаетесь по палубе, а тем временем солнце опускается в слой серых облаков, краснея в их разрывах, но вскоре ветер сметает облака прочь. Горизонт пустеет, больше не видно кораблей. Под бледно-фиолетовым небом море хмурится и принимает зловещие тона, позже фиолетовый цвет переходит в голубовато-стальной. Вода совсем чернеет, и барашки поблескивают на ней, словно серебряные слезы на погребальном покрове. Мириады зеленовато-золотых звезд усеивают необъятное небо, и комета, пуская по ветру свою огромную шевелюру, будто стремится нырнуть головою в море. На миг узкое поперечное облачко перерезает ей хвост.

Сияющая безмятежность неба не мешает ветру дуть что есть мочи, и я чувствую, что замерзаю. Моя одежда пропитывается горькой изморозью, выхваченной ветром с гребней волн. От одной мысли вернуться в каюту и дышать жарким и удушливым комнатным воздухом мне становится дурно, и я, вполне защищенный от ветра барабанами колес, усаживаюсь у трубы парохода, прислонившись спиной к теплой толевой стенке. Только очень поздно ночью я наконец добираюсь до каюты и засыпаю неспокойным сном, полным самых нелепых видений.

Гозлан Леон - французский писатель (1806-1866), автор рассказов, романов и пьес. Пьесы "Чучело льва", "Буря в стакане воды" и др. в России хорошо знали по многочисленным откликам в газетах и журналах, в частности по корреспонденциям журнала "Современник", в 1858-1859 гг. печатавшего "Парижские письма" своего сотрудника М. Л. Михайлова (1829-1865), поэта и революционного деятеля, посетившего Париж и Лондон в то же время, когда Готье был в России:

"Г-н Леон Гозлан написал комедию, содержание которой можно передать в двух словах.

Главное действующее лицо - господин, очень весело проведший свою молодость. Наконец он перестал кутить, остепенился, во время последней войны отличился в Крыму и хочет жениться на девушке, которую любит и которою любим взаимно. Тут прошедшее его является препятствием его счастью...

Не правда ли, трудно найти в этом сюжете что-нибудь непозволительное с точки зрения какой угодно ценсуры? Французская ценсура рассуждает иначе. Герой пьесы (говорит она) - французский офицер... Стало быть, автор считает французских офицеров способными кутить и вести себя не совсем похвально?.. Пьеса с подобным неуважительным взглядом на нравственность французского офицера не может быть допущена к представлению.

Надеюсь, что драма Леона Гозлана найдет себе защитников..."

Утром солнце, с большим трудом раздвинув туманные завесы, встало с синяками под глазами, будто плохо выспалось. Бледно-желтые лучи его пробивались сквозь туман, продолжаясь в облаках, словно золотые полосы на церковных нимбах. Ветер все свежел, и корабли, нет-нет да и появлявшиеся на горизонте, выписывали странные параболы. Видя, как я, словно пьяный, спотыкаюсь на палубе, капитан счел нужным меня подбодрить: "Прекрасная погода!" Он и не подозревает, что сильный немецкий акцент придает его фразе ироническую интонацию.

Мы спустились к завтраку. Тарелки были укреплены между деревянными реечками, графины и бутылки крепко-накрепко заякорены: не будь таких предосторожностей, прибор убрался бы со стола сам собой. Неся блюда, официанты попутно выделывали удивительные гимнастические упражнения. У них был вид циркачей-эквилибристов, которые умеют на кончике носа удерживать в равновесии стул. По всей вероятности, погода была не так уж прекрасна, как утверждал капитан.

К вечеру небо покрылось тучами, пошел сначала редкий, затем частый дождик, и, по поговорке "Мелкий дождь сбивает сильный ветер", он сразу снизил резкость ветра. Время от времени в сумерках виднелся ровный или мелькающий, красный или белый свет маяка, предупреждавшего о близости берега. Мы вошли в залив.

Забрезжил рассвет, и справа обозначилась почти неразличимая между небом и водой низкая, плоская линия земли, которую невооруженным глазом можно было принять за утренний туман или водяную пыль. Иногда земля открывалась за неспокойной водой, а деревья, казалось, вереницами выходили прямо из воды. То же впечатление производили дома и маяки: их белые башни нередко можно было принять за паруса.

Слева от нас виднелся островок бесплодных скал, или по крайней мере так казалось на расстоянии. Движение лодок оживляло его берега, и, до того как посмотреть в бинокль, я было принял за фасады домов паруса, обращенные в сторону восходящего солнца на фиолетовом фоне побережья. Но, разглядев остров яснее, я увидел, что он был пустынным и только наблюдательная вышка тянулась вверх над крутым берегом.

Речь идет о комете Донати. Газета "Северная пчела" от 13 октября 1858 г. помещает следующие замечания из французской "Journal des Debats":

"Пятого числа сего месяца (сентябрь) нынешняя блистательная комета представляла удивительное зрелище, когда она с половины седьмого до половины осьмого часа пополуночи проходила пред яркою звездою Волопаса, называемою Арктуром. Эта звезда, самая яркая на нашем северном небе, между полюсом и экватором, имеет совместницами только Амальтею в Возничем и Лиру в созвездии того лее имени. Большая часть парижан наслаждалась прекрасным зрелищем 5-го числа сего месяца... Не нужно говорить, что комета нимало не уменьшала света звезд, которых лучи проходили сквозь нее".

Море немного успокоилось, и к обеду, словно привидения из могил, из глубин кают вышли неизвестные мне лица, пассажиры, о существовании которых я и не подозревал. Бледные, изголодавшиеся, шатаясь, они тащились к столу, но все еще не могли пообедать: суп бушевал и бурно себя проявляло жаркое. После первых же ложек многие из них встали и, шатаясь, направились к каютам.

Третья ночь простерлась над водами. То была последняя ночь путешествия, так как на следующий день, в одиннадцать часов, если ничто не помешает ходу корабля, мы должны были оказаться в виду Кронштадта. Снедаемый лихорадочным любопытством, я допоздна простоял на полуюте, смотря в темноту, сквозь которую там и сям поблескивали красные огни маяков. Поспав два-три часа, я вновь поднялся наверх, опережая пробуждение зари, в тот день лениво валявшейся в постели, - так мне, по крайней мере, казалось.

Кто не познал беспокойную тягость предрассветного часа? Он влажен, пронизывающе холоден. Здоровые люди чувствуют невнятную тоску, больные изнемогают, тяжелее переносится усталость. Видения тьмы, ночные ужасы, исчезая, будто летучие мыши, касаются вас крыльями. Вы думаете о тех, кого уж нет, о тех, кто далеко. Вы меланхолично возвращаетесь мыслью к себе, раскаиваетесь, что по собственной воле покинули домашний очаг. Но при первом же луче солнца все забывается.

Справа проплыл пароход, понизу таща за собою длинный клуб дыма: он шел на запад из Кронштадта.

Залив становился все уже, берега тянулись на уровне воды, то голые, то с лепившейся на них темной зеленью. Возникали сигнальные вышки. Парусные лодки, корабли шли в том и в другом направлении, следуя фарватеру, обозначенному буями или вешками. В соседстве с землей обмелевшее море изменило цвет. Первые чайки заскользили в изящном полете.

Впереди вдалеке виднелись два розовых пятна, оттененные черным, золотой блик, зеленый блик, несколько похожих на паутину нитей, несколько столбов белого дыма в неподвижном и совершенно чистом воздухе - это был Кронштадт.

Во время войны* в Париже я видел много верных или неверных планов Кронштадта с изображением перекрестного пушечного огня в виде множества линий, похожих на лучи звезды. С трудом я силился вообразить себе действительный вид порта, и мне это не удавалось. Самые подробные планы не дают ни малейшего представления об истинном силуэте города.

* (Имеется в виду Крымская война 1853-1856 гг., в которой Франция была на стороне противников России.)

Лопасти колес, перемешивая спокойную, сонную воду, быстро продвигали пароход вперед, и я уже явно различал налево выступающий полукругом форт с четырьмя рядами амбразур и направо - квадратный бастион, откуда регулируется прохождение кораблей. Батареи были едва видны над водой. Желтый блик превратился в магически светящийся и как бы прозрачный золотой купол. Весь свет концентрировался на выпуклой части, а теневые стороны приняли невиданные мною нежные оттенки янтаря. Зеленый блик оказался куполом, покрашенным в цвет, который можно было принять за окись меди. Золотой купол, зеленый купол - с первого знакомства Россия представала передо мною в своем характерном колорите.

На бастионе поднималась большая сигнальная мачта, одна из тех, что так хороши в морском флоте, а за гранитным молом стояла масса военных судов, подготовленных к зимовке. Множество кораблей под флагами всех наций запрудили порт, и их мачты и канаты образовали словно полуочищенный от веток сосновый лес.

На углу набережной, заваленной грудами распиленных на четверти стволов, высились балки и блоки машины для установки мачт, а чуть позади выкрашенные в разные цвета городские дома под зелеными крышами шли очень низкой горизонтальной линией, над которой выступали только колокольни и маковки церквей. Эти города-крепости оставляют чужому глазу и неприятельским пушкам наименьшую возможность разобраться, где и что у них находится. Самое лучшее - это чтобы их вовсе не стало видно. Придет время, добьются и этого.

От здания с греческим фронтоном - кажется, таможни или полиции - отплыли лодки, гребя к нашему пароходу, бросившему якорь на рейде. Это напомнило мне визиты службы здравоохранения в водах Леванта*, когда гораздо более зачумленные, чем мы, четыре молодчика брали наши документы при помощи длинных пинцетов, дыша при этом перегаром, как отпетые воры. Сейчас же мы все собрались на палубе, а в лодке, которая, вероятно, ожидала пассажиров, выходивших после соблюдения всех формальностей в Кронштадте, я заметил первого мужика.

* (Левант - общее название стран, расположенных по восточному берегу Средиземного моря.)

Это был человек лет двадцати восьми или тридцати, с длинными, причесанными на прямой пробор волосами, длинной светлой, слегка вьющейся бородой, какую живописцы любят изображать на портретах Христа. Ладный и стройный, он легко орудовал своим длинным веслом. На нем была розовая рубаха, перетянутая поясом, а ее подол поверх штанов походил на низ изящного кителя. Штаны из синей материи, широкие, в густую сборку, были заправлены в сапоги. Головной убор состоял из плоской шапочки с расширяющимся кверху отворотом. Эта пока единственная модель уже подтвердила мне правдивость рисунков Ивона.

Лагорио Л. Ф. (1827-1905). - Вид Кронштадтского рейда. 1876. Холст, масло. ГРМ

Подплыв в лодке, таможенные и полицейские чиновники в длинных рединготах, с русскими фуражками на головах, большинство в орденах и медалях, поднялись на палубу и очень вежливо занялись исполнением своих служебных обязанностей.

Ивон Адольф - французский живописец (1817-1893), ученик Поля Делароша. Портретист и мастер исторической батальной живописи. В 1843-1845 гг. посетил Россию. Его карандашные рисунки, которые он посылал в Париж из России, заинтересовали французскую публику подробностями русского быта.

Нам предложили спуститься в салон, чтобы там получить паспорта, которые при отплытии парохода мы сдали капитану. Здесь были англичане, немцы, французы, греки, итальянцы, люди других национальностей. К моему великому удивлению, офицер полиции, совсем молодой человек, обращался к каждому пассажиру на его родном языке и отвечал англичанину по-английски, немцу по-немецки и так далее, ни разу не перепутав национальности. Вероятно, как кардинал Анджело Маи, он говорил на. всех языках. Когда настал мой черед, он отдал мне паспорт и сказал с самым чистым парижским произношением: "Вас уже давно ждут в Санкт-Петербурге". И то правда, я пустился путешествовать, как наивный школьник, и уже провел в дороге целый месяц, хотя можно было потратить на нее всего одну неделю. Вместе с паспортом мне была вручена бумага на трех языках, перечислявшая формальности, которые предстояло выполнить при въезде в град царей.

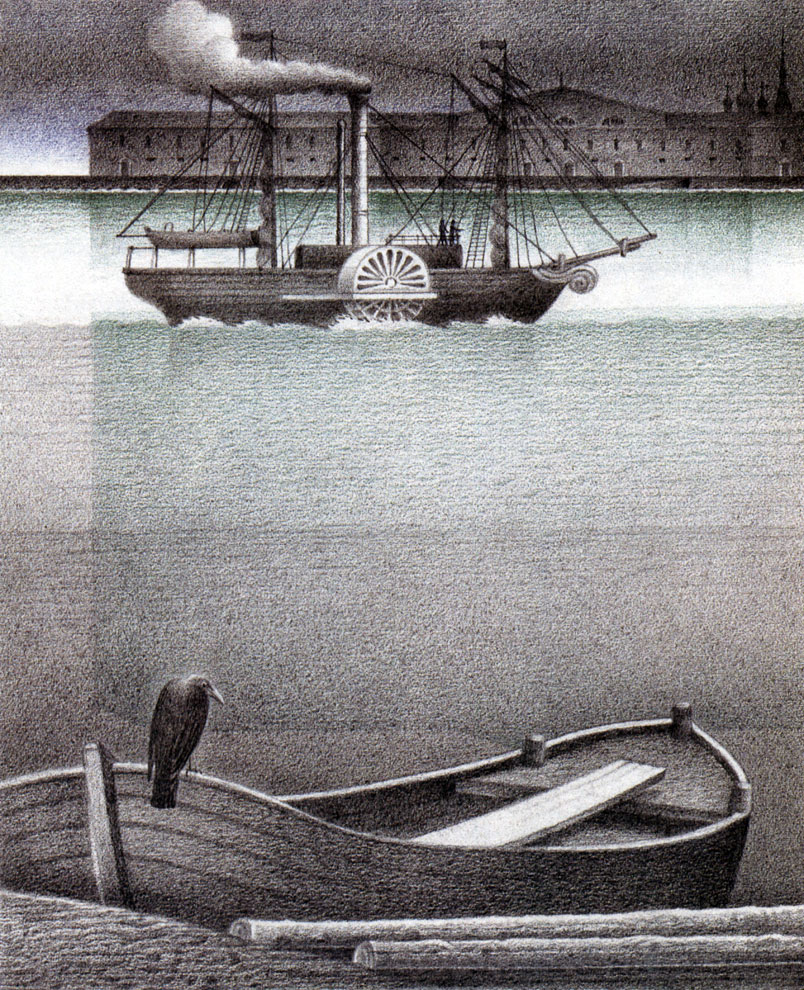

Плюшар Е. А. (1809-1880). Петербург. Отправление в Кронштадт. Середина XIX в. Литография. ВМП

Вновь заработал двигатель парохода, и, стоя на носу, я жадным взглядом смотрел на необычайное зрелище, открывавшееся моим глазам. Мы вошли в залив, куда впадает Нева. Он скорее походил на озеро, чем на залив. Мы держались середины фарватера, поэтому берега с обеих сторон едва намечались. Гладь воды, казалось, простиралась выше земли, выглядевшей узкой черточкой, проведенной кистью на монотонной акварели. Стояла прекрасная погода. Яркий, но холодный свет струился с ясного неба: то была северная, полярная лазурь молочных, опаловых, стальных оттенков, о которой мы под нашим небом не имеем ни малейшего представления. Чистое, белое, звездное сияние исходило будто не от солнца, точно в сновидении я перенесся на другую планету.

Под этим молочным сводом огромная пелена залива окрашивалась в непередаваемые цвета, среди которых обычные тона воды вовсе отсутствовали. Как в створках некоторых раковин, возникали то перламутрово-белые оттенки, то неописуемой тонкости жемчужно-серые. Дальше - матовая или струйчатая голубизна, как на дамасских клинках, или еще радужные отсветы, похожие на поблескивание пленки на плавящемся олове. За зоной зеркальной глади следовала муаровая лента, и все такое легкое, расплывчатое, такое смутно-прозрачное, сияющее, что палитра и словарь оказываются бессильными перед эдакой красотой. Самый свежий тон кисти художника окажется грязным пятном на этой идеальной, божественной прозрачности, а слова, что я силюсь употреблять, описывая это чудесное свечение, производят впечатление чернильной кляксы, упавшей с пера на прекрасную лазурную веленевую бумагу*.

* (Бумага высшего качества, имитирующая тончайший пергамент.)

Маи Анджело - итальянский ученый (1782-1854), всю жизнь занимавшийся палеографией (изучение рукописей с точки зрения написания, формы букв). Член иезуитского ордена. С 1819 г. - главный библиотекарь Ватикана. С 1838 г. - кардинал. В своих научных изысканиях путем изучения рукописей разных времен и народов сумел восстановить утерянные произведения или их части, принадлежавшие перу древних авторов, в том числе большую часть произведения Цицерона "О республике".

Журнал "Современник" за октябрь 1858 г. сообщал:

"Одна из петербургских газет объявила недели три тому назад, что в Петербург должен прибыть на днях г. Теофиль Готье, для того чтобы изучать художественные богатства галерей Эрмитажа и описать их. До какой степени это справедливо и действительно ли г. Готье уже в Петербурге - мы не знаем".

В номере за ноябрь 1858 г. "Современник" уже пишет:

"Г. Теофиль Готье действительно в Петербурге и приехал сюда с специальною целью - изучения Эрмитажа".

Французские идиоматические выражения "дорога школьника" - самая длинная дорога - и "дорога войны" - самая короткая дорога - существовали еще во времена Франсуа Рабле (1494-1553). Он объясняет их в "Гаргантюа и Пантагрюэле":

"На моих глазах одного из таких людей задержало правосудие за то, что он ошибочно, вопреки здравому смыслу избрал путь школьника, то есть самый длинный, а другой, наоборот, похвалялся, что избрал путь самый короткий, то есть путь войны, и что благодаря столь удачному выбору он первый достиг своей цели".*

* (Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1973. С. 662.)

Делабарт Ж. (конец XVIII-начало XIX в.). Вид на Неву и Финский залив. Начало XIX в. Акварель. ГМП

Если мимо нас проплывала вполне реальная лодка с мачтами цвета семги и четко очерченными деталями, посреди этой райской голубизны она походила на летающий в воздухе шар. Эта сияющая безбрежность казалась самой прекрасной феерией, какая только может привидеться в грезах.

Вдали, между молочной водой и перламутровым небом, опоясанный венком зубчатой стены в башенках, медленно вставал прекрасный силуэт Санкт-Петербурга, аметистовые тона которого демаркационной линией разделяли две бледные безграничности - воздуха и воды. Золото куполов и шпилей сияло на самой богатой, самой изумительной диадеме, которую когда-либо мог нести город на своем челе. Вот и похожий на тиару Исаакиевский собор меж четырех колоколен вознес свой золотой купол, на Адмиралтействе взметнулась сияющая стрела, церковь Михаила Архангела по-московски округлила свои купола, и Сторожевая церковь заострила пирамидальные, украшенные линиями, полосами ребристые верхушки, а далее засверкало металлическими отблесками множество колоколен.

Что может сравниться в великолепии с этим золотым городом на серебряном горизонте, над которым вечер белеет рассветом?

Петербург никогда не был заключен в городские стены. "Венком зубчатой стены в башенках", как говорит Т. Готье, очевидно, представлялись ему издали стены Петропавловской крепости.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'