ПОИСК:

Аттические алабастры, найденные в некрополях Северного Причерноморья (из коллекции Государственного Эрмитажа) (К. С. Горбунова)

Алабастры как алебастровые, так и глиняные сравнительно часто входят в комплекс погребального инвентаря. Трудно подчас определить по опубликованным отчетам принадлежность их женскому или мужскому погребениям. По-видимому, однако, большинство этих могил - женские, так как алабастры часто употреблялись в быту женщин для хранения и употребления душистых масел. Они встречаются также и в детских захоронениях (например, П.1905.78). Обычно их находят в сочетании с сосудами других форм, а иногда в одном погребении находили сразу по два алабастра (П.1912.10 и П.1912.11). В настоящей статье приведены алабастры, имеющие точный паспорт находки, но наряду с этим привлечены также и флаконы из частных коллекций Новикова, Романченко и Бобринского, которые, по всей вероятности, происходят из некрополей Северного Причерноморья.

Все алабастры датируются первой половиной V в. до н. э., вернее, даже первой четвертью его. Подавляющая группа чернофигурных сосудов относится к числу произведений мастера Эмпория. Лишь один алабастр красно-фигурный; он, как мне кажется, расписан мастером Эсхина. Это самое позднее в данной группе произведение и датируется 460-ми гг. до н. э.

1. Алабастр с изображением негра, Б.2214

Наиболее ранние среди изучаемых ваз-алабастры с изображением негров, относящиеся к группе Сириска1, к специальной подгруппе алабастров с неграми. Изображение негров, по мнению ученых, служило своеобразным ярлыком, этикеткой подлинно восточного происхождения содержимого сосуда2. В то же время это несомненное проявление интереса к этнографическому типу негра, которое характерно для конца VI - начала V в. до н. э.3. Показательно и то, что на алабастре, неоднократно издававшемся4, изображен не только сам негр, но и экзотическая пальма, что совершенно конкретно характеризует южную природу, привычную для негра. В полном вооружении, со щитом и боевым топориком, он стоит рядом с табуретом, под которым лежат лук и колчан (рис. 1). Все изображение исполнено контурной довольно плотной линией, лишь лицо и руки - силуэтно. Чрезвычайно своеобразен прием передачи кудрявых волос: кудри даны лишь по краю контура, а вся шапка волос оставлена в цвете фона. Прием этот не является исключительным для данного алабастра. Он характерен для изображений подобного рода и, в частности, для произведений мастера Сириска5. Кроме того, в собрании Эрмитажа имеется другой алабастр с негром (рис. 2), где шапка курчавых волос передана силуэтом6. И хотя этот алабастр не имеет точного паспорта и происхождение его не известно, он приводится здесь в общей группе алабастров из собрания Эрмитажа для полноты представления о характере исполнения фигурок негров в аттическом искусстве начала V в. до н. э.

1 (Beazley, ARV 2, р. 268-269)

2 (Winnefeld Н. Alabastra mit Negerdarstellungen. - AM, 1889, Bd. 14, S. 49)

3 (Beardsley G. The Negro in Greek and Roman Civilization (A Study of the Ethiopian Type). Baltimore - London - Oxford, 1929)

4 (Инв. № Б. 2214. Из собрания Новикова поступил в 1900 г. и, по словам коллекционера, происходит с горы Митридат, по-видимому, из некрополя. Высота 14,3 см. Издан: Dragendorff A. Archaologische Mitteilungen aus Sudruβland. - AA, 1897, S. 7; Beardsley G. Op. cit., p. 49, No. 90; Beazley, ARV2, p. 268 (8), 1641)

5 (Бостон. 98.928. Beazley, ARV 2, p. 265 (78))

6 (Инв. № Б.2633, В.382. Высота 14,2 см. Не издан, лишь упомянут: Beazley, ARV2, p. 1641, 26 ter)

2. Алабастр с изображением негра, Б.2633

К этой же группе алабастров с неграми относится и миниатюрный алабастр7, найденный в детском погребении (рис. 3). Маленький цилиндрический алабастр с одной ручкой-выступом, вероятно, уже по форме может быть датирован несколько более поздним временем, чем два предыдущих, - первой четвертью V в. до н. э. Рисунок на обеих сторонах более беглый и небрежный, причем на одной стороне - контурный, с точками-локонами по краю шапки волос, а на другой - силуэтный. Позы негров очень близки, аксессуары идентичны, однако вторая фигура (силуэтная) изображена с луком в левой руке. Думается, что этот миниатюрный алабастр, включенный Бизли в группу алабастров с изображениями негров, расписан иным мастером, чем два предшествующих. Об этом свидетельствуют и беглость рисунка, и другие пропорции фигур, и отсутствие привычных элементов композиции: алтаря или табурета. Здесь не только временное отличие, но и чисто стилистическое. К сожалению, комплекс вещей, сопровождавших алабастр в раскопанной детской могиле, не поступил в Эрмитаж и поэтому мы не можем привлечь их для уточнений датировок.

7 (Инв. № П. 1866, 53; St. 2201. Высота 8 см. Найден на северном склоне горы Митридат в каменной гробнице № 87 в детском погребении. Вместе с ним найдены 2 серебряных запястья. Beazley, ARV2, p. 269 (24) )

3. Алабастр с изображением двух негров, П.1866.53

Многие из чернофигурных алабастров, происходящих из некрополей Северного Причерноморья, тех, что хранятся в собрании Эрмитажа, относятся к работам так называемого мастера Эмпория8. Их десять, причем пять из них имеют сюжетные изображения, а пять - с сетчатым орнаментом.

8(The Emporion Painter. - Beazley, ABV, p. 584-585 - по месту находки у поселения Emporion (название дано Хаспельс - Haspels, ABL, р. 165-170))

Наибольший интерес представляет большой (18 см) алабастр, самый ранний в этой группе, датируемый нами 480-ми гг. до н. э.9.

9(Инв. № П.1905.70. Поступил в ГЭ в 1909 г. из раскопок в Керчи в 1905 г.; могила № 99, открытая под западным склоном горы Митридат, к северу от второго кресла Митридата. Вместе с алабастром найдены медная иголка и железная пластина. Высота 18 см. Упомянут: ИАК, Спб., 1909, вып. 30, с. 29)

Сюжет росписи - эпизод из Гигантомахии - Геракл, убивающий гиганта Алкионея (рис. 4). С колчаном за спиной, с луком и двумя напоенными ядом Лернейской гидры стрелами в левой руке и отведенной для удара палицей в правой руке, Геракл устремляется к сидящему у скалы Паллены Алкионею. Чтобы обратить внимание на мощь и силу гиганта, мастер рисует его более крупным, чем Геракла. И в то же время стремительное движение Геракла с наброшенной на плечи шкурой льва, с мечом у пояса намекает на последующую победу героя и противопоставляется безволию и обреченности Алкионея. На фоне имеется надпись хаХбχαλος, относящаяся, вероятно, к Гераклу.

4. Алабастр с изображением Геракла и Алкионея. Мастер Эмпория, П.1905.70. 5. Алабастр с изображением Геракла и Алкионея. Мастер Эмпория, П. 1852/53-4

По стилю и деталям рисунка алабастр аналогичен недавно опубликованному в аукционном каталоге алабастру мастера Эмпория10.

10 (Kunstwerke der Antike. Auktion 22, 13. Mai 1961. Munzen und Medaillen A. G. Basel, 1961, S. 80, Nr. 152)

Из некрополя Пантикапея происходит еще один подобный сосуд (рис. 5), многократно изданный, несколько меньший по размеру, с тем же самым сюжетом11. Однако композиция его несколько отлична: над головой Алкионея изображена крылатая фигурка. Быть может, это эйдолон: своеобразный намек на гибель гиганта. Рисунок, аналогичный по стилю предшествующему, кажется исполненным более тщательно, хотя в отдельных деталях, особенно в тех, что переданы гравировкой, также ощущается небрежность. Очень живо и естественно передано движение Геракла.

11 (Инв. № П.1852/53-4; St. 2211. Поступил в 1854 г. Найден в окрестностях Керчи в 1852-1853 гг. Высота 14,6. Первая публикация: ДБК, PI. 63а, 1. Последняя: Andrae В. Herakles und Alkyoneus - Jdl, 1962, Bd. 77, S. 198, 200, Nr. 23, Abb. 57-59, где указаны все промежуточные издания. Хаспельс (Haspels, ABL) помещает его в список работ мастера Эмпория (S. 263, 3). Упомянут: Beazley, Paral., p. 291)

Два алабастра с почти идентичными изображениями, исполненные одним мастером, - явление не столь частое. Мастер почти копирует сам себя, однако подходит к копированию творчески, обогащает композицию новыми деталями, изменяет размер сосуда, несколько варьирует орнаментальные мотивы в верхней части. В этом отношении счастливая находка обоих алабастров в некрополе Пантикапея очень важна для выяснения творческой индивидуальности аттического керамиста-рисовальщика.

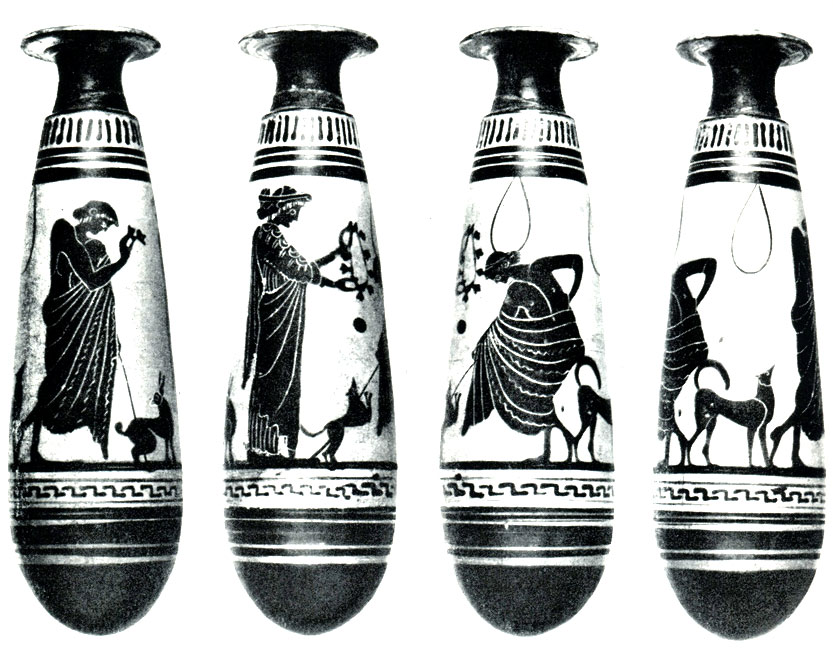

Из коллекции Бобринского, а следовательно, вероятнее всего, из Северного Причерноморья, происходят еще три алабастра, исполненные мастером Эмпория или в его манере, с фигурными изображениями. Один из них (рис. 6) характеризуется особой орнаментальной нарядностью, главным образом, в трактовке складок на тканях одежд, в изяществе изображенных персонажей12. На алабастре представлена женщина в хитоне и гиматии с венком в руках и в плющевом венке на голове. Она стоит между двумя юношами. Один из них, изображенный со спины, дразнит прутиком собаку, а второй протягивает женщине цветы, аналогичные тем, из которых сплетен венок в руках женщины. Между ними - зайчик, а между фигурами юношей - еще одна собака. На фоне помещены две свешивающиеся повязки.

12 (Инв. № Б.5219. Поступил в 1929 г. из ГАИМК (из коллекции Бобринского). Высота 14 см. Не издан)

6. Алабастр с изображением женщины и двух юношей. Мастер Эмпория, Б.5219

Пропорции фигур, их трактовка, профили лиц, волосы, повязки и фигурки животных очень близки к рисункам на алабастрах мастера Эмпория в Кабинете медалей Национальной библиотеки в Париже13 и в Дрездене14. Последний особенно важен для сопоставления передачи нарядной ткани с зигзагообразными линиями, помещенными между прямыми параллельными гравированными полосами. С двумя упомянутыми алабастрами эрмитажный сосуд сближает и идентичная трактовка кистей рук, и расположение орнаментальных поясов над изображениями и под ними. На боннском алабастре, исполненном в манере мастера Эмпория15, можно видеть венок, совершенно такой же, как на эрмитажном флаконе. В целом принадлежность алабастра мастеру Эмпория и датировка его 470-ми гг. до н. э. не вызывают сомнений.

13 (Париж, Национальная библиотека, № 312: De Ridder, vol. 1, p. 204-205, fig. 35)

14 (Дрезден ZV 2776: AA, 1925, S. 110-112, Abb. 12)

15 (Бонн № 311: Bieber M. Dresdener Schauspieler-Relief. Bonn, 1907, S. 50, Abb. 10)

По-видимому, не самим мастером, а в его манере выполнен рисунок на втором алабастре из коллекции Бобринского16. Это сцена у алтаря, на котором горит огонь (рис. 7). Слева от него - флейтист, а справа - танцующая женщина. Между ними - дифрос. Беглость рисунка, отсутствие четкости контура фигур, неравномерное нанесение лака не свойственны работам мастера Эмпория. Может быть, это позднее его произведение, времени упадка творчества. Но вероятнее всего, рисунок исполнен в его манере, тем более, что ближайшую аналогию для эрмитажного сосуда мы находим среди алабастров из Кум, хранящихся в Неаполитанском музее17, причем этот экземпляр был отнесен Хаспельс18 к числу ваз, расписанных в манере мастера Эмпория в конце 470-х или в начале 460-х гг. до н. э.

16 (Инв. № Б.5220. Поступил в 1929 г. из ГАИМК (из коллекции Бобринского). Высота 15,2 см. Лак от обжига красновато-коричневый до золотистого. Не издан)

17 (ML, vol. 22, tav. 65, 2.)

18 (Haspels, ABL, S. 265, Nr. 4.)

7. Алабастр с изображением двух фигур. Манера мастера Эмпория, Б.5220. 8. Алабастр с изображением битвы грека с варваром. Мастер Эмпория, Б.5218

Третий алабастр (рис. 8) из коллекции Бобринского19 композиционно напоминает алабастры с Гераклом и Алкионеем. Сюжет его рисунка - битва грека с варваром. Грек в хитоне и плаще, в шлеме, с копьем и щитом нацеливает свое оружие в коленопреклоненного варвара-лучника. Последний одет в рубаху и длинные штаны, на голове - башлык. К поясу прикреплен колчан. Он натягивает тетиву лука, направляя стрелу в наступающего грека. Поза грека, трактовка ног и рук близки к фигуре Геракла на двух вышеупомянутых алабастрах, а обилие гравировки, зрелость композиции и изящество фигур напоминает вышеупомянутый алабастр Б. 5219 с изображением женщины и двух юношей, который, без сомнения, принадлежит мастеру Эмпория. И хотя более близких аналогий не найдено, мне кажется, что его с большей долей уверенности можно приписать самому мастеру Эмпория и датировать 470-ми гг. до н. э. Это подтверждается также и набором и порядком расположения орнаментальных поясов, что немаловажно, так как с именем мастера Эмпория связывается большая группа алабастров, поверхность которых покрыта сетчатым орнаментом, сочетающимся с различно расположенными поясками лака цвета глины и чаще всего z-образным орнаментом.

19 (Инв. № Б. 5218. Поступил в 1929 г. из ГАИМК (из коллекции Бобринского). Высота 13,7 см. Не издан)

9а, б, в, г, д. Алабастры с сетчатым орнаментом, П.1905.78, П.1912.11, 0.1910.73, 0.1910.74, Б.4726

Таковы в собрании Эрмитажа два алабастра (рис. 9а, б) из некрополя Пантикапея20, два (рис. 9в, г) - из некрополя Ольвии21 и один (рис. 9д) - из собрания Романченко22 и, следовательно, по-видимому, тоже из Северного Причерноморья. Все они датируются 470-ми гг. и близки друг другу и по форме и по характеру орнамента. Корпус слегка расширяется книзу. От плечиков идет пояс палочного орнамента, ниже - чередующиеся пояски лака в цвете глины. Вся поверхность сосуда заштрихована косой сеткой, прерываемой пояском z-образного орнамента или двойного ряда точек. В нижней части, под сеткой - пояс в цвете глины, иногда оттененный пояском лака. Донышко покрыто черным лаком. Иногда на донышке имеется кружочек, обрамленный пояском в цвете глины.

20 (Инв. № П. 1905.78. Поступил в 1909 г. из раскопок некрополя Пантикапея: западный склон горы Митридат, к северу от второго кресла Митридата. Могила № 103. Высота 14,3 см. Вместе с ним в этой детской гробнице найдено 10 сосудов: два рожка, одноручный сосуд, чернолаковая ольпа, коринфская котила, две чернофигурные ойнохои и чернофигурный скифос. Издан: ИАК, Спб., 1909, вып. 30, с. 30-31, рис. 19; OAK за 1908 г., Спб., 1912, с. 64, рис. 85; Beazley, ABV, p. 585, No. 13. Инв. № П.1912.11. Поступил в 1924 г. из ГАИМК. Найден в Керчи в 1912 г. Шкорпилом на северном склоне Митридата, могила № 20. Высота 14,1 см. Вместе с ним найден алабастр П.1912.10 (см. ниже). Упомянут: ИАК, Спб., 1916, вып. 60, с. 13)

21 (Инв. № 0.1910.73. Поступил в 1933 г. из ГАИМК, из некрополя Ольвии (раскопки Б. В. Фармаковского). Могила № 21, раскопана в 1910 г. Высота 13,3 см. Вместе с ним в той же могиле найден аналогичный алабастр - инв. № 0.1910.74 (поступил в ГЭ в том же 1933 г.). Высота 13,4 см. Не издан)

22 (Инв. № Б.4726. Поступил в ГЭ в 1924 г. из собрания Романченко. Высота 14 см. Не издан)

Вместе с одним из алабастров с сетчатым орнаментом (П.1812.11) в той же могиле был найден алабастр с тончайшим контурным рисунком - истинным шедевром графического искусства 70-х гг. V в. до н. э.23. Белое плотное эмалевидное покрытие служит фоном изображения. Тонкой уверенной линией нарисованы две женские фигуры (рис. 10). Одна, с венком в правой руке, одета в хитон с рукавами и плащ. Левую руку она протягивает к висящей на стене тении. Ее волосы собраны в узел и приподняты над изящно обрисованной линией шеи. Вторая женщина, также в хитоне и плаще, держит в правой руке цветок. Перед нею висит на стене зеркало с ручкой. На полу между женщинами стоит корзина для шерсти. Таким образом, обе женщины как бы изображены внутри помещения, быть может, в гинекее.

23 (Инв. № П.1912.10. Поступил в ГЭ в 1914 г. из Археологической комиссии. Найден в 1912 г. Шкорпилом на северном склоне горы Митридат, в могиле № 20, вместе с алабастром мастера Эмпория, П.1912.11 - примеч. 20. Высота 16 см. Упомянут: OAK за 1912, Спб., 1916; с. 38; ИАК, Спб., 1916, вып. 60, с. 13 - ошибочно назван лекифом)

10. Алабастр с изображением двух женских фигур. Круг мастера Пана, П.1912.10

Пропорции обеих фигур удлиненные, головки маленькие, миниатюрны кисти их рук. Обращают на себя внимание разные приемы в изображении одежд женщин: у правой - складки напоминают привычный в архаике рисунок ласточкина хвоста, в то время как у второй - складки одежды ложатся более свободно. Эта намеренная архаичность заставляет обратиться при сравнении к творчеству мастеров-архаистов и, прежде всего, к работам мастера Пана. Несомненны черты близости первой фигуры с изображением Артемиды на лекифе мастера Пана в Эрмитаже24. Эта близость ощущается и в трактовке одежды, и в постановке головы, в изяществе фигуры и жестов рук. Те же черты сходства находим мы и в рисунке мюнхенского псиктера25. Однако тип лица на эрмитажном алабастре несколько иной, чем тот, который характерен для рисунков мастера Пана. Драпировка плаща и рисунок хитона второй фигуры похожи на одежду Артемиды на лекифе мастера Пана в Британском музее26. Однако следует отметить и другие признаки, отличающие рисунок эрмитажного алабастра от большинства произведений мастера Пана: последний всегда обрисовывает женскую грудь, несмотря на то, что она прикрыта одеждой. К тому же изящные локоны, очень похожие по форме на обычные рисунки мастера Пана, располагаются всегда у персонажей этого мастера за ухом, а на эрмитажной вазе свисают прямо с виска.

24 (Инв. Б.2363. Передольская А. А. КАВ, табл. LXII-LXIII, 1)

25 (Мюнхен 2417. Beazley, Рапт., Taf. 12, 1; ЕАА, vol. 4, р. 875, fig. 1041)

26 (Лондон Е. 579. Beazley, Рапт., Taf. 25, 1)

11. Алабастр краснофигурный с изображением женщины и эфеба. Мастер Эсхина, П.1905.71

Тип лица, форма головы и глаза ближе всего к рисункам мастера Дютюи27, и это дает нам твердую датировку - 470-е гг. до н. э. Но наличие многих черт близости рисунка с творчеством мастера Пана заставляет нас поместить издаваемый алабастр в круг этого крупнейшего мастера первой четверти V в. до н. э. и считать его если не произведением самого мастера, то во всяком случае исполненным в манере мастера Пана.

27 (Мюнхен 2445. CVA, Deutschland, Bd. 6, Taf. 282, 8)

Среди алабастров из некрополей Северного Причерноморья лишь один расписан в краснофигурной манере (рис. 11). Он может быть приписан мастеру Эсхина28 и датирован, как нам кажется, 460-ми гг. до н. э.

28 (Инв. № П. 1905.71. Поступил в 1909 г. из раскопок Шкорпила в 1905 г. в Керчи, на западном склоне Митридата, к северу от второго кресла Митридата. Могила № 100. Высота 15,8 см. Издан: ИАК, Спб., 1909, вып. 30, с. 29, рис. 17)

Алабастр почти цилиндрической формы с едва заметными ручками- выступами. На плечиках-палочный орнамент, а по вертикали помещены две полосы меандра, которые делят поверхность сосуда на два своеобразных ограниченных поля. На стороне А изображена женщина с короткими волосами. Она одета в хитон с широкими рукавами и плащ. В правой вытянутой руке женщина держит зеркало. Перед ней на полу стоит корзина с четырьмя мотками шерсти, которые переданы белой краской. За спиной ее - табурет с подушкой, а над ним - висящий алабастр. На стороне Б изображен юноша в длинном плаще с суковатым посохом в правой руке. На голове его - повязка, исполненная белой краской. Можно наблюдать различие в трактовке складок одежды: на хитоне - золотистым разбавленным лаком, а на плаще - черным. Волосы переданы единой массой, лишь крайние локоны нарисованы отдельными каплями-мазками. Алабастры, на которых изображение разделено вертикальными полосами, встречаются у ряда мастеров второй четверти V в. до н. э. и, в частности, у мастера Эсхина29. Подобный прием можно видеть на алабастре в замке Фазанери30. Однако не только этот, несколько формальный, прием сближает эрмитажный экземпляр с сосудом из замка Фазанери. Близки сюжет на обоих алабастрах, пропорции фигур, трактовка волос, профили лиц. Идентичны и аксессуары: у женщин в руках зеркало; корзины помещены рядом с ними.

29 (The Aischines Painter. - Beazley, ARV2, p. 709-720)

30 (Замок Фазанери, 57. CVA, Deutschland, Bd. 11. Taf. 518, 7-8)

И только наличие белой краски, которой обозначены мотки шерсти на эрмитажном алабастре, позволяет датировать последний несколько более поздним временем, чем фазанерийский.

Можно легко отметить черты сходства между эрмитажным алабастром и оксфордским31: здесь и близость формы сосудов, и аналогичная трактовка лиц, складок одежд, близость пропорций фигур. Те же элементы единства можно заметить и в рисунках на алабастре из Сан-Франциско32, однако удлиненные пропорции фигур, вероятно, указывают на более позднее время исполнения мастером Эсхина сан-францискского экземпляра.

31 (Оксфорд 327. CVA, Gr. Brit., fasc. 3, pi. 133, 7-8)

32 (Сан-Франциско. CVA, USA, fasc. 10, pi. 474, 4a-b)

Таким образом, эрмитажный алабастр, как нам кажется, может быть причислен к произведениям мастера Эсхина, причем он создан немного позднее алабастров из замка Фазанери и Оксфорда и несколько ранее сан- францискского сосуда. Он может быть датирован 60-ми годами V в. до н. э.

Подводя итоги, можно отметить, что среди публикуемых алабастров имеются и подлинные шедевры графического искусства (алабастр круга мастера Пана), и чрезвычайно интересные и не очень многочисленные в собраниях мира алабастры с изображением негров, и большая группа сосудов мастера Эмпория и среди них алабастры с сетчатым орнаментом. Большинство сосудов подобного типа найдено в Испании. Публикуя их в CVA33, авторы по существу приводят в качестве аналогий сосуды из своего же собрания. Наши пять сосудов (два из Ольвии и три из некрополя Пантикапея) явятся существенным пополнением этой группы. По-видимому, эти не очень дорогие сосуды вывозились афинскими торговцами во все, даже самые отдаленные, точки античного мира. Быть может, подобные вазы, хранящиеся в музейных собраниях мира, из-за отсутствия фигурных композиций не привлекали внимания исследователей и еще ждут публикаций, но пока создается впечатление, что мастерская, изготовлявшая эти сосуды, была особенно тесно связана с городами Пиренейского полуострова и Северного Причерноморья. А если к этим сосудам добавить и пять алабастров с фигурными композициями того же мастера, то впечатление еще более усиливается. Особый интерес представляет и единственный красно-фигурный алабастр мастера Эсхина, который является одновременно и самым поздним среди найденных в Северном Причерноморье.

33 (CVA, Espagne, fasc. 3 (Barcelone, Musee Archeologique); fasc. 1, pi. 15 (113) - 6 алабастров мастера Эмпория)

Все публикуемые алабастры, точно датируемые и атрибутированные, являются важными документами для изучения раннеклассических некрополей Северного Причерноморья.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'