ПОИСК:

P. M. Шукуров. Формулы самоидентификации анатолийских тюрков и византийская традиция (XII-XIII вв.)

После битвы при Манцикерте в 1071 г. и захвата туркменами значительной части материковой Анатолии, власть на контролируемых ими территориях поделили между собой несколько туркменских династий. В районе Сиваса, Амасьи, Кайсари утверждается могущественная династия Данишмандов. Западнее и южнее данишмандских владений располагалось государство Сельджукидов, которые во второй половине XII в. постепенно овладевают почти всей туркменской Анатолией. Припонтийский регион поделили Мангуджаки Эрзинджана и Сальтукиды Эрзерума, поглощенные сельджуками в начале XIII в. В юго-восточной Анатолии в XII-XIV вв. утвердились правители из династии Артукидов (Исследования Кл. Казна и Сп. Вриониса остаются наиболее полными обзорами по истории туркменских государств в Анатолии в XII—XIII вв.: Cahen CI. Pre-Ottoman Turkey. L., 1968; Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century. Berkley, 1971. См. также полезные обзоры византийско-тюркских политических взаимоотношений в XII в. в: Saυυides А. Но bуzantinos Pontos, hoi Seltzoukoi kai hoi Ntanismentides Tourkoi//AP. 1996-97. Vol. 47. P. 91-106; Lilie R.-J. Twelfth-century Byzantine and Turkish States//Manzikert to Lepanto. The Byzantine World and the Turks, 1071-1571/Ed. A. Bryer, M. Ursinus [Byzantinische Forschungen (1991). Bd. XVI]. P. 35-51).

Кочевники туркмены, которые в XI—XII вв. отобрали у Византии обширные анатолийские пространства, совсем незадолго до того покинули степи серединной Азии. Хотя к XII в. они и были частично исламизирова-ны еще в Средней Азии и Иране, однако глубина постижения ими реалий Средиземноморского мира, совершенно чуждых и даже враждебных для их прежней жизни, вызывает серьезные сомнения. Оказавшись в пределах развитых культур мусульманского и христианского круга, они пережили достаточно долгий этап адаптации к покоренным ими цивилизациям, этап вживания в чуждые (византийский, иранский, арабский) миры. В настоящей работе будет рассмотрен один из примеров такого вживания тюрков в чуждую им среду посредством анализа ранних туркменских формул самоидентификации в официальной титулатуре туркменских вождей, зафиксированной в их нумизматике и эпиграфике.

Как хорошо известно, туркменские вожди ХП-ХШ вв. широко использовали христианские византийские и мусульманские арабо-иранские модели самоидентификации в собственной официальной титулатуре. В связи с сугубой «эклектичностью» греко-арабо-персидской модели самоидентификации анатолийских туркмен встают следующие два вопроса: 1) как соотносилась туркменская титулатура с современной ей самоидентификационной практикой в византийском и арабо-персидском пространствах? 2) каковы были функции и семантика того гетерогенного, пограничного поля, которое туркменская титулатура образовала между базовыми византийской и мусульманской формулами самоидентичности? В последующем тексте мы попытаемся дать ответ на эти вопросы через сравнительный анализ туркменской, византийской и арабо-персидской парадигм образования титулов.

1. Μεγας u aczam/ mucazzam

Данишмандиды были первыми из анатолийских туркмен, кто приступил к выпуску собственной монеты (Schlumberger G. Les monnaies a legendes grecques de la dynastie turque des fils de Danichmend//Revue archeologique. N. S. 1880. Vol. 39. P. 277-399; Casanova P. Numismatique des Danichmendites//RN. 1894. Vol. III—12. P. 307-321, 433-460; RN. 1895. Vol. III—13. P. 389-402; RN. 1896. Vol. III-14. P. 210-230; 306-315; Laurent J. Sur les emirs danichmendites jusqu'en 1104//Melanges offerts a M. Nicolas Iorga. P., 1933. P. 499-506; Whelan E. J. A Contribution to Danishmandid History: the figured copper coins//ASMN. 1980. Vol.25. P. 133-166; Oikonomides N. Les Danishmandides,entre Byzance, Bagdad et le sultanat d'Iconium//RN. 6e serie. 1983. Vol. 25. P. 189-207 (= Idem. Byzantium from the Nineth Century to the Forth Crusade. [Variorum Reprints.] London, 1992. No. 19)). Причем, первое время анатолийские туркмены били исключительно медные деньги. Первая из сохранившихся медных монет Данишмандидов была выпущена Гюмюштегином Гази (1104-1134), основателем Данишмандидской династии; она несла на себе греческую легенду на л. ст. и изображение Христа на о. ст. (Schlumberger G. Les monnaies... P. 277-399, pl. XXV-12; Casanova P. Numismatique... P. 211-215; Hennequin G. Bibliotheque Nationale. Catalogue des monnaies musulmanes. Asie pre-Mongole. P., 1985. No. 1936-1940; Whelan E. A Contribution... P. 137, pl. 16(1)):

Тип А

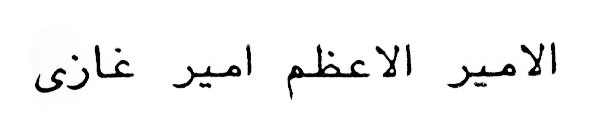

Л. ст.: ОМЕГАС | АМНРАС | АМНРГА | ZHC (ò μεγας αμηρkkkς αμηρ γαζης , т. е. «великий эмир Амир Гази»)

О. ст.: погрудное изображение Христа, в анфас, справа от изображения IС, слева ХС (Приведенные тут и ниже описание данишмандидских монет следует типологии Э. Уэлэн (Whelan E. A Contribution... P. 165); в определении л. ст. и о. ст. фигуративных туркменских монет мы придерживаемся следующего общего принципа: та сторона, на которой помещена легенда, принимается за л. ст., а, соответственно, о. ст. та, которая несет изображение (см. также: Whelan E. A Contribution... P. 136, note 7)).

Эта монета, благодаря своей необычности, много раз воспроизводилась и комментировалась исследователями.

Жиль Эннекин в своем «Каталоге» монет Парижской Национальной библиотеки гипотетически перевел греческую легенду на арабский:

(al-amιr al-aczam amιr ghαzι), однако сделал это в столь необычной форме, что может создаться ошибочное впечатление, будто наряду с грецизированным существует и арабоязычный вариант монеты, отличный от описанного выше Типа А (Hennequin G. Bibliotheque Nationale... No. 1936-1938). На самом деле, французский нумизмат подразумевал ту же самую грецизированную монету (Эту двусмысленность мне любезно разъяснил Лутц Илиш из Тюбингена, за что я приношу ему благодарность). Предложенный же Жилем Эннекином гипотетический арабский перевод греческой легенды будет обсужден ниже в своем месте.

По мнению исследователей, изображение Христа, возможно, восходит к дореформенным медным монетам Алексея I Комнина (1081-1118) или же анонимным фоллам Типа А конца X-XI вв (Whelan E. A Contribution... P. 138; Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P. 473; Hendy M. Coinage and Money in the Byzantine Empire 1081-1261. Washington, 1969. Pl. 2 nos. 20-21; Grierson P. Byzantine Coins. L., 1982. Pl. 56 nos. 980-984. О типологии и датировке анонимных фоллов см.: Grierson P. Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection. Washington, 1973. Vol. 3). Другим возможным источником данишмандидского образа Христа могли быть трапезундские фоллы XI—XII вв (О трапезундских фоллах см.: Bendall S. The Mint of Trebizond under Alexius I and the Gabrades // NC. 1977. Vol. VII—17. P. 126-136; Idem. The Coinage of Trebizond under Isaak II (A.D. 1185-1195). With a Note on an Unfinished Byzantine Die // ANSMN. 1979. Vol. 24. P. 213-217; Idem. A New Twelfth-Century Byzantine Coin from the Mint of Trebizond // NC. 1982. Vol. 142. P. 163. См. также: Grierson P. Byzantine Coins. Pl. 58, no. 1011-1115; Hendy M. Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection. Washington, 1999. Vol. IV/I. P. 131-132, 427-428, 429-434, pl. XXV).

Представляется небезынтересным, что изображения Христа были весьма популярны в ранней нумизматике анатолийских тюрков. Одна из первых монет Артукидов Дийарбакра (также медная), датируемая временем ок. 1155 г., несла похожий образ Христа, который также напоминает изображения на византийских фоллах X-XI вв (Lowick N. M. Les premieres monnaies artuqides: une exhumation tardive / / RN. 1974. Vol. VI-16. P. 98). Вместе с тем, византийские фоллы с изображением Христа были на удивление широко распространены в тюркской Анатолии в XII и может быть даже XIII в. Они имели хождение на территории тюркских эмиратов с надпечатками местных мусульманских правителей и даже без них (Lowick N.. Bendall S., Whitting P. The Mardin Hoard, Islamic Countermarks on Byzantine Folles. Ringwood, Hampshire, 1977. P. 13-14, 20-24). По всей видимости, туркменские правители, приступив к выпуску собственной монеты, старались воспроизвести хорошо известные на их территориях византийские медные деньги, приспособив их эмблематику к собственным идеологическим нуждам (Lowick N. Les premieres monnaies artuqides. P. 99).

Очевидно, что легенда на монете Амира Гюмюштегина Гази является греческим переводом изначально арабского именования, в котором именование amkkkr в первом случае обозначает титул «эмир», а во втором — имя собственное «Амир». Однако, более поздняя данишмандидская традиция дает другой вариант титула Амира Гази:

Тип А

Л. ст.: AINA | ΔОВΛАС | OYIOC

О. ст.: TOYME | ΓAΓOYME | ΓHKIAMHP | ΓAZH (Αιναδοβλãς ò υìος του μεγαλου μεληκι αμηρ γαζ η, т.е. «сАйн ал-Давла, сын великого малика Амира Гази») (См.: Tewhid A. Müze-i Humαyûn'un meskûkαt-i kadime-i islαmιye katalogu. Qustantiniyya, 1321. Vol. 4. No. 101; Artuk I., Artuk С. Istanbul Arkeoloji Müzeleri Teshirdeki Islami sikkeler katalogu. Istanbul, 1971. Vol. I. No. 1180; Butak B. XI, XII ve XIII. yüzyillarda resimli Türk paralari. Vol. I. Istanbul, 1947. No. 103; Whelan E. A Contribution... P. 140. Атрибуция монеты принадлежит Э. Уэлэн, чье чтение легенды было исправлено Н. Икономидисом (Oikonomides N. Les Danishmandides. P. 190): 'Αιν α Δοβλας, ò υιος του μεγαλου μεληκι αμηρ γαζη. Можно предложить одну поправку к чтению Н. Икономидиса, а именно в форме написания имени сАйн ал-Давла: скорее всего, в греческом оно выглядело как Αιναδοβλας, которое состояло из основы Αιναδοβλα (от персидского и тюркского произношения имени aynaddawla) и окончания ας).

Эта монета принадлежит Данишмандиду сАйн ал-Давла, сыну Амира Гази, правившему в Малатье в 1142-1152 гг. Как видно, Амир Гази именуется в этой легенде великим маликом (μεγαλου μεληκι), т. е. титулом более престижным, чем великий эмир (μεγας αμηρας ). Монета другого сына Амира Гази — Низам ал-Дин Йаги Басана, правившего в Сивасе в 1142-1164 гг., — дает тот же вариант титулатуры Амира Гази, но уже на арабском: malik Ghαzι (Casanova P. Numismatique. (1894). Р. 308, pl. 3, 9; Tewhid A. Müze-i Humαyûn. Vol. 4. No. 105-106; Butak В. Türk paralari. Vol. I. No. 105; Artuk I. & С. Istanbul Arkeoloji Müzeleri. Vol. I. No. 1181; Whelan E. A Contribution... P. 156-157: ... nizαm al-dιn yαghι bαsαn bin malik ghαzι bin malik dαnishmand).

Известно, что титул малика был пожалован Амиру Гази лишь в 1134 г. халифом Мустаршидом (Cahen Cl. Pre-Ottoman Turkey. P. 94; Oikonomides N. Les Danishmandides. P. 201). По предположению американской исследовательницы Э. Уэлэн, грекоязычная монета Амира Гази Гюмюштегина была выпущена незадолго до получения им титула в 1134 г (Whelan E. A Contribution... P. 160).

Итак, обсуждаемая монета Амира Гази представляет собой замечательный образец двуязычного идеологического дискурса: если на о. ст. она несет изображение Христа, то л. ст. содержит титул и имя, которые всецело принадлежат к арабо-мусульманскому кругу, хоть и написаны по-гречески.

Вместе с тем очевидно, что греческая легенда на монете представляла собою греческий вариант (или перевод) мусульманского титула, которым Гюмюштегин идентифицировал себя в мусульманском мире. В этом отношении встает проблема поиска «мусульманского» первоисточника для μεγας (как в его собственной монете, так и в монете сАйн ал-Давла — μεγαλου μεληκι), единственного, подлинно греческого элемента в титуле Гюмюштегина Гази. Э.Уэлэн толковала ο μεγας αμηρας как перевод арабского al-amιr al-kabιr («великий эмир»); Н. Икономидис предложил тюркский источник — ulubeg («великий бек») (Whelan E. A Contribution... Р. 137, note 8; Oikonomides N. Les Danishmandides. P. 204). Таким образом, в качестве первоисточника для μεγας предлагаются два варианта: либо араб, al-kabιr, либо тюрк. ulu. Однако, уже упоминавшаяся интерпретация Ж. Эннекина μεγας как араб. aczam (букв. «величайший», будучи превосходной степенью от cazam «великий») представляется много более убедительной (Разницу в семантике между kabkkkr и cazam можно продемонстрировать близкой параллелью из современного английского: kabιr примерно соответствует great, a cazam — grand).

Действительно, как я попытаюсь показать ниже, греч. μεγας и араб. al-aczam (а также другие прилагательные того же корня) являлись взаимозаменяемыми элементами в греко- и персо-арабо-тюркской анатолийской среде того времени.

В ХII-ХШ вв. определение mucazzam («великий») — слово, близкое по значению к aczam и происходящее из того же арабского корня CZM

(«быть великим», «быть важным»), — широко использовалось в титулатуре Великих Сельджукидов, а также в титулах представителей младших ветвей сельджукской династии в Анатолии и Ираке. Как правило, все сельджукские правители как главной, так и побочной ветвей идентифицировали сами себя как al-sultαn al-mucazzam, в то время как именование al-sultαn al-aczam применялось младшими ветвями династии для идентификации своих сюзеренов Великих Сельджукидов (Так, например, al-sultαn al-mucazzam присутствует в титулах иракских султанов Махмуда II (1118-1131) (Lane-Pool St. Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. London, 1877. Vol. 3. No. 81, 85) и Давуда (1131-1132) (Ibid. No. 86), в то время как al-sultαn al-aczam на тех же самых монетах сопровождает имя Великого Сельджукида Санджара (1118-1157), верховного правителя обоих иракских султанов (Ibid. Nos. 81, 85, 86). При этом, сам султан Санджар обычно идентифицировал себя на монетах как al-sultαn almucazzam (Ibid. Nos. 71-74). Нужно также отметить, что в историографии к нему применяли титул al-sultαn al-aczam (Histoire des Seldjoucides de l'Iraq par Bondari d'apres Imad ad-din al-Katib al-Isfahahi/Texte arabe publie... par M. H. Houtsma. Leide, 1889. P. 159)). Это функциональное распределение между близкими друг к другу титулами носило, как видно, принципиальный характер: в середине XII в. Сальтукиды именовали иракских Сельджукидов, своих сюзеренов, титулом al-sultαn al-mucazzam, ибо, по всей видимости, al-sultαn al-aczam мог быть применен только с именами Великих Сельджукидов, верховных владык как иракских сельджуков, так и Сальтукидов (Lane-Pool St. Catalogue. Vol. 3. No. 306-310; Vol. 9. No. 310a-d; Tewhid A. Müze-i Humαyûn. Vol. 4. No. 92-94).

Значительно позже, уже в XIII в., сельджукидские правители Анатолии присваивают себе именование al-sultαn al-aczam. По-видимому, первым, кто осмелился на это, был сельджукский правитель Эрзерума Рукн ал-Дин Джахан-Шах (1225-1230), именовавший себя sultαn-i aczam (Lane-Pool St. Catalogue. Vol. 9. No. 303t; Artuk I. & С. Istanbul Arkeoloji Müzeleri.Vol. I. No. 1073), используя персидский вариант стандартного арабского титула. Затем сельджукский анатолийский султан сАла ал-Дин Кай Кубад I (1219-1237), вероятно, после захвата им Эрзерума в 1230 г., стал именовать себя на своих монетах al-sultαn al-aczam (21 Lane-Pool St. Catalogue. Vol. 3, No. 166; Vol. 9. No. 116a и поздние монеты сАла ал-Дина и его преемников. Artuk 1. & С. Istanbul Arkeoloji M üzeleri. Vol. I. No. 1093-1105. О султанских титулах в сельджукской нумизматике см. также: Lowick N.M. Seljuq coins//NC. 1970. Vol. VII-10. P. 241-251, pl. XVIII). Таким образом, производные от арабского корня CZM — два близких по значению определения aczam и mucazzam в XII и XIII вв. являлись стандартными элементами сельджукской титулатуры.

Интересно, что mucazzam, точно также как и aczam, по всей видимости, переводился на греческий как μεγας. Так, например, греческая надпись сельджукского султана сИзз ал-Дина Кай Кавуса I (1215 г.), посвященная тюркскому захвату Синопа, называет султана του μεγαλου σουλτανου (Heisenberg A. Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion//SBAW. 1923. Bd. 3. S. 71), что вероятно было передачей стандартного элемента al-sultαn al-mucazzam. В течение XIII в. именование μεγας σουλτανος превратилось в широко распространенное обозначение анатолийских сельджукских султанов в греческой анатолийской среде. Так именуя султана, греки, вероятно, воспроизводили aczam в арабоязычных официальных титулах сельджукских правителей (См. надпись в монастыре Св. Харитона в Конье: εν ταις ημεραις βασιλευοντος μεγαλογενους μεγαλου σουλταν Μαχσουτι του Καικαουοη και αυθεντου ημων (Hasluck F. W. Christianity and Islam under the Sultans. Oxford, 1929 (repr. New-York, 1973). P. 381 no. II). To же именование использовалось в нарративных источниках: Rosenqvist J. О. The Hagiographic Dossier of St. Eugenios of Trebizond. A Critical Edition with Introduction, Translation, Commentary and Indexes. Uppsala, 1996. P. 3101154-1155 (του μεγαλου σουλτανου 'Αλατινη). Другие примеры см.: Savvides A. A. Byzantium in the Near East: its relations with the Seljuk Sultanate of Rum in Asia Minor, the Armenians of Cilicia and the Mongols. Thessaloniki, 1981. P. 125. Интерпретация некоторых из этих примеров: Balivet M. Romanie byzantine et pays de Rûm turc: Histoire d'un espace d'imbrication greco-turque. Istanbul, 1994. P. 44-45).

Следует отметить, что упомянутые греческие титулы тюрков являлись не просто переводом арабского оригинала на греческий, но несомненно следовали византийским моделям построения титулов. Можно выделить три разновременные параллели в византийской практике: 1) титулы византийских высокопоставленных официалов, которые имели в своем составе элемент μεγας (μεγας δουξ, μεγας δομεστικος, μεγας λογοθετης) и получили особое распространение с XI в.; 2) начиная с XIII в. элемент μεγας в титулатуре трапезундских Великих Комнинов (Μεγας Κομνηνος) (О функциях μεγας как части патронима см.: Macrides R. What's in the Name «Megas Komnenos»//AP. 1978. Vol. 35. P. 238-241; Карпов С. П. У истоков политической идеологии Трапезундской империи (о происхождении титула MEGAS KOMNHNOS)//ВВ. 1981. Т. 42. С. 101-105. Библиография относительно этого именования содержится в упомянутых работах); 3) титул антиохийского православного патриарха πατριαρχης θεουπολεως μεγαλης 'Αντιοχειας και πασης 'Ανατολης.

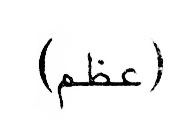

Эти примеры показывают, что для византийцев атрибут μεγας выражал высший уровень в иерархии рангов. Для обсуждаемого сюжета наибольший интерес представляет патриарший титул. Дело в том, что известна его арабская версия, которая, по-видимому, возникла как перевод греческого первоисточника:

[bi-rahmat allαh tacαlα batrιrk madιnat allαh al-cuzmα antαkiya wa sα'ιr al-mαshrιq], т. е. «по милости Всемогущего Бога патриарх Божиего града величайшей Антиохии и всего Востока» (Арабский вариант титула см., например: РГАДА, ф. 52, оп. 2, № 475 (1652 г.)). Хотя наиболее ранние упоминания арабского титула содержатся в документах XVII в., весьма вероятно, что он переводился с греческого согласно той традиции, которая сложилась в многоязычной (греческой, сирийской, арабской) канцелярии Антиохийского патриархата по меньшей мере уже к XII в. По крайней мере, отдельные элементы титула, как то batrιrk («патриарх») madιnat allαh («Божий град») and antαkiya wa sα'ιr balad al-mαshrιq («Антиохия и все земли Востока») присутствуют уже в арабской хронике Йахьи Антиохийского, составленной в XI в (Histoire de Yaahy-ibn-Sacid d'Antioche. Continuateur de Sacid-ibn-Bitriq/Ed. et trad. I. Kratchkovsky et A. Vasiliev. Fasc. II. [Patrologia orientalis. T. 23]. Paris, 1932. P. 380, 389, 417; греческий вариант титула, зафиксированный для XII в., см.: Failler A. Le patriarche d'Antioche Athanase Ier//REB. 1993. Vol. 51. P. 66). Даже если предположить, что полная версия антиохийского патриаршего титула на арабском возникла после XII в., тем не менее, сами правила официального перевода с греческого на арабский скорее всего восходили ко времени византийской реконкисты Сирии в X-XI вв (О греко-арабском билингвизме см.: Dagron G. Formes et fonctions du pluralisme linguistique a Byzance (IXe-XIIe siecle)//TM. 1994. Vol. 12. P. 219-240 (русский перевод: Дагрон Ж. Формы и функции языкового плюрализма в Византии (IX—XII вв.)//Чужое: опыты преодоления (очерки по истории культуры Средиземноморья)/Ред. Р. М. Шукуров. М., 1999. С. 160-193)).

Греческий и арабский варианты патриаршего титула вновь указывают на тождественность μεγας и aczam, которые тут стоят в женском роде — μεγαλη и cuzαm. Причем, подчеркнем, что это тождество лингвистически не совсем корректно: aczam является превосходной степенью прилагательного и более точным его соответствием было бы μεγιστος. Тем не менее, как в греческих именованиях сельджукских султанов, так и в арабском титуле антиохийского патриарха переводчики, вероятно, ориентировались не столько на лингвистическое, сколько на иерархическое тождество греческого и арабского именований. Итак, как видно, μεγας в самоидентификационной формуле Гюмюштегина Гази было сознательной имитацией распространенных византийских титулообразующих моделей. Отождествление μεγας = aczam (или же mucazzam), предложенное Ж. Эннекином, представляется наиболее предпочтительным: Гюмюштегин Гази, вероятно, следовал той общей практике в построении титулов, которая сложилась на Ближнем Востоке после сельджукских завоеваний. Хотя эмир и малик в титулатуре Гюмюштегина Гази уступали по значимости титулу султан, на который претендовали Сельджукиды, однако весьма возможно, что данишмандидский правитель на своих монетах под μεγας подразумевал наивысшее из возможных определений aczam («величайший»).

2. Вся Романия и Восток

От правления Данишмандида Малика Мухаммада (1134-1142), правившего в Сивасе, дошел единственный тип монет с одной и той же греческой легендой, которая на разных экземплярах этой монеты разнится лишь написанием некоторых букв и деталями декора (См.: Tewhid A. Müze-i Humαyûn. Т. 4. No. 102-104; Casanova P. Numismatique (1896). P. 215-221; Hennequin G. Bibliotheque Nationale. No. MCLXXI; Wittek P. Le sultan de Rûm//Annuaire de l'lnstitut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves. Vol. 6. 1938. P. 366-377; Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism. P. 473-474; Oikonomides N. Les Danishmandides. P. 198, 201-202. Еще два экземпляра монеты хранятся в Барберианском институте (Barber Institute, Birmingham, UK) и изданы в: Bryer A. Greeks and Turks//Greece, Old and New/Eds. T. Winnifrith, P. Murray. London, 1983. P. 102, pl. 2g).

Тип А

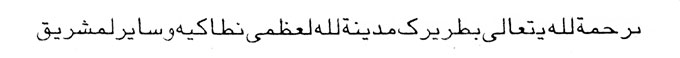

Л. ст.: ОММЕ | ΛНКIСП | АСНСР ω | MANIAC

(ò μ[εγας] μεληκις πασης ρωμανιας)

О. ст.: KAIAN | АТОΛНС | МАХАМ | АТНС (και ανατολης μαχαματης)

«великий малик всей Романии и Востока, Мухаммад» (Прочтение легенды см.: Schlumberger G. Melanges d'archeologie byzantine. P., 1895. P. 7, 10, 48; Wittek P. Le sultan de Rûm. P. 366; Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism. P. 473-474. Это чтение было повторено Н. Икономидисом (Oikonomides N. The Chancery of the Grand Komnenoi: Imperial Tradition and Political Reality//AP. 1975. T. 35. P. 328; Idem. Les Danishmandides. Р. 198), однако упущено Э. Уэлэн, которая опустила первую «М» без объяснений (Whelan E. A Contribution... P. 139). Чтение первой «М» в ММЕΛНКIΣ как μ[εγας ] подтверждается греческими титулами других Данишмандидов, которые начинаются с μεγας: см. анализ данишмандидской титулатуры, произведенный Н. Икономидисом на базе нумизматики и сфрагистики (Les Danishmandides. P. 197-201)).

Несомненно, что эти монеты создавались при непосредственном участии грекоязычных подданных Данишмандидов. Транслитерации восточных слов в легенде (malik и Muhammad) вполне точны и следуют стандартным правилам греческой фонологии, начертание букв, как отметил Н. Икономидис, показывает, что писец был хорошо знаком с почерками греческой анатолийской эпиграфики того времени (Oikonomides N. Les Danishmandides. P. 193. Помимо греческой легенды, эти монеты несут целый ряд других характерных черт византийской нумизматики. Так, например, надпись, начинавшись на л. ст., продолжается на о. ст. монеты. Такие легенды, хорошо известные в византийском мире по меньшей мере со времен Алексея I Комнина, не имели распространения в мусульманской среде (см., например: Grierson P. Byzantine Coins. P. 1021). Другая их особенность заключается в использовании сокращения (μεγας в М), что также характерно скорее для византийской, чем для мусульманской нумизматики).

Общеизвестно, что византийцы именовали свою страну Романией, т. е. «страной Рима», «Римской империей» (О термине 'Ρωμανια см.: Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula and a Register of Surviving Anatolian Pre-Turkish Placenames [Beiträge zur Namenforschung, neue Folge, hrsg. von R. Schützeichel, Beiheft 8]. Heidelberg, 1971. P. 66—68ff; Carile A. Impero romano e Romania//La nozione di 'Romano' tra cittadinanza e universalita. Naples, 1984. P. 247-261; Idem. Roma e Romania dagli Isaurici ai Comneni//SettStu. 1988. T. 34. P. 531-592; Kazhdan A. Romania//Oxford Dictionary of Byzantium/Ed. A. Kazhdan. A. M. Talbot. New York & Oxford, 1989); однако приведенная легенда заставляет задаться вопросом, что мог подразумевать туркменский правитель, называя себя господином «всей Романии»? Таким образом, одна из главных проблем, связанных с этой легендой, заключается в семантическом содержании термина 'Ρωμανια, или же, другими словами, Великим Маликом каких земель почитал себя Мухаммад?

Первая развернутая интерпретация этой надписи была дана Паулем Виттеком. Исследователь утверждал, что Романия в титуле Мухаммада является прямым соответствием и переводом мусульманского термина Rum, которым изначально обозначались византийские владения в Малой Азии. Однако затем П. Виттек попытался доказать, что под 'Ρωμανια/Rum в надписи подразумевался лишь регион Амасьи-Сиваса — ядро владений Данишмандидов. 'Ανατολη, согласно П. Виттеку, обозначало «восточные владения Данишмандов», а именно область Анкары, располагавшуюся восточнее территориального ядра эмирата (Wittek P. Le sultan de Rûm. P. 364-367). Кроме того, П. Виттек утверждал, что именование Rum сначала прилагалось исключительно к территории Данишмандидского эмирата, и лишь позже стало применяться к владениям анатолийских сельджуков (Wittek P. The Rise of the Ottoman Empire. London, 1938. P. 2).

Н. Икономидис сделал несколько важных поправок к интерпретации П. Виттека, предложив понимать термины 'Ρωμανια и 'Ανατολη в более широком смысле. Согласно Н. Икономидису, прилагательное πασης, стоящее перед 'Ρωμανιας, указывает на то, что мы имеем дело с объектом географическим, т. е. «делимым» (divisible) — в противоположность «политическому» понятию «Византийская империя», которая в политико-идеологическом смысле рассматривалась как объект «неделимый» (Oikonomides N. Les Danishmandides. P. 201). Следовательно, 'Ρωμανια/Rum должно пониматься в географическом смысле как та часть Малой Азии, которая была завоевана тюрками. Таким образом, титул Малика Мухаммада отразил претензии Данишмандидов на власть над всей территорией тюркской Анатолии (Oikonomides N. Les Danishmandides. P. 201. H. Икономидис не дает развернутую аргументацию для своей ревизии гипотезы П. Виттека. Однако основания для такого пересмотра самоочевидны: интерпретационный метод П. Виттека носит выраженный анахронистический характер в тех случаях, когда он пытается растолковать реалии XII в., базируясь на более позднем османском материале. Следует отметить, что вообще интерпретация лаконичных данных туркменской анатолийской нумизматики и эпиграфики XII в. часто носит в науке достаточно произвольный характер, поскольку от этого времени не сохранилось ни одного сколько-нибудь пространного историографического текста, посвященного туркменам Анатолии. Поэтому исследователям и приходится обращаться к более позднему историографическому материалу, появившемуся в Анатолии лишь с XIII в). В отношении 'Ανατολη Н. Икономидис отметил, что регион Анкары находится южнее Сиваса, следовательно, именование 'Ανατολη скорее всего обозначало земли восточнее Сиваса, то есть Малатью, Киликию, Сирию (Oikonomides N. The Chancery of the Grand Komnenoi. P. 328; Idem. Les Danishmandides. P. 202).

3. 'Ρωμανια и Rum

Расширительное толкование Н. Икономидиса представляется мне более близким к истине, однако я намерен придать ему еще большую широту. После П. Виттека «узкая» интерпретация термина Rkkkm была принята в науке как доказанный факт (См., например: Cahen Cl. Pre-Ottoman Turkey. L., 1968. P. 144-145). Согласно господствующему мнению, «новый» тюркский Rkkkm имел мало общего со «старой» 'Ρωμανια византийцев, всегда сохранявшей универсалистские коннотации; «Rum» был синонимом «тюркской Малой Азии», или даже означал лишь некие отдельные области внутри тюркских владений в Малой Азии. Наиболее последовательная попытка обосновать эту интерпретацию была сделана несколько десятилетий назад Д. Георгацасом, который, в частности, повторил толкование рассматриваемого титула в версии П. Виттека (Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula. P. 69-70, 80-82). Н. Икономидис, который, как мы видели, несколько расширил Виттековы пределы «Рума», тем не менее продолжает следовать базовой логике П. Виттека, полагая что византийская Ρωμανια и мусульманский Rkkkm обозначали совершенно разные вещи, их семантическое содержание пересекалось лишь отчасти. Однако эта идея не подтверждается материалом источников, по меньшей мере, для эпохи туркменского завоевания Анатолии.

Несомненно, следует признать верным отождествление в Данишмандидском титуле «Романии» с персидским и арабским термином «Rum». Можно предположить с большой долей вероятности, что в арабском первоисточнике обсуждаемой греческой легенды вместо Ρωμανι α скорее всего стоял Rum, однако до нас не дошли монеты Малика Мухаммада с арабской легендой. Как бы то ни было, монеты его сына сИмад ал-Дина Зу ал-Нуна, правившего в Сивас в 1142-1168 и 1172-1175 гг., фиксируют титул malik bilαd al-Rum «малик страны Рум» (Casanova P. Numismatique (1896). Р. 222-224, pl. 3, 8; Tewhid A. Müze-i Humαyûn. Т. 4. No. 115-116; Butak В. Türk paralari. Vol. I. No. 109; Artuk I. & С Istanbul Arkeoloji Müzeleri. Vol. I. No. 1185. Прочтение надписи см.: Whelan E. A Contribution... P. 155). Возможно, что в повседневной речевой практике тюрки могли, как показал П. Виттек для много более позднего османского периода, использовать Rum как обозначение только мусульманских владений в Анатолии или даже лишь некой части их, как, например, регион Сиваса-Амасьи. Однако этот возможный сдвиг в семантике, как бы рано он ни проявился, никогда не отменял изначального и главного значения слова «Рум». Если мусульмане стали применять этот термин только для какого-либо отдельного региона Анатолии, то каким словом они тогда стали бы называть византийские земли? Дело же заключается в том, что до самого своего падения Византийская/Римская империя продолжала именоваться на мусульманском Востоке термином «Rum».

Слово «Rum» по всей вероятности произошло из греческого η 'Ρωμη «Рим» и впервые фиксируется в эпоху Сасанидов в пехлевийской литературе в форме hrοm. Так, например, в пехлевийской «Kαrnαmαg ι Ardαxsιr» византийцы/римляне и византийский/римский император именуются соответственно hrοmαyαn и kesar ιhrοmαyαn (Карнамаг и Ардахшир и Пабаган/Изд. текста, перевод и комментарий О. М. Чунаковой. М., 1987. XVIII. 22. Ср.: Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula. P. 75-76 and note 357. Рассуждения Д. Георгацаса оставляют впечатление, что термин Rkkkm сначала появился в арабском, а только позже перекочевал в персидский. Это не так, напротив, арабы заимствовали его у персов). Арабизированная форма al-Rum существовала уже в VI в. в арабской доисламской литературе (См., например: Ayyαm al-cArab fι al-Jαhiliyya. Cairo, 1942), далее мы находим это слово в Коране (Qur'an. XXX: сура «ал-Рум», которая касается захвата Иерусалима в 614 г. персами, покровителями антимусульманской партии в Мекке, и предсказывает скорую победу «римлян/ромеев» (айаты 3-5)) и хадисах пророка Мухаммада. С сасанидского времени и вплоть до самого падения Константинополя в 1453 г. слово Rkkkm сохраняло свое изначальное и наиболее распространенное значение «Римская империя» со столицей в Константинополе, включая византийские территории в Европе и вообще в Средиземноморье. После туркменского вторжения в Анатолию бывшие византийские земли в Малой Азии вместе с действительными владениями византийцев сохранили на Востоке свое изначальное имя. Согласно логике мусульман, византийские территории, 'Ρωμανια/Rum, просто сменили хозяина, перейдя под контроль мусульман, однако при этом не потеряли своего традиционного имени.

Я не одинок в защите смыслового тождества между 'Ρωμανια и Rum. Франц Бабингер начинал свою статью в «Энциклопедии ислама» следующим образом: «Rum, the name in Persian and Turkish (Трудно понять, почему Фр. Бабингер не упомянул тут арабскую традицию) for the Byzantine Empire. Rum means the land of the Rhomaeans ('Ρωματοι)". Другой пример — Мишель Баливе в своем труде о византийско-тюркском «согласии» писал: «les Turcs, d'une façon etonnante, se reconnurent tres vite, une fois l'espace micrasiatique en partie occupe, comme "Romains" (Rûmî), leur territoire comme "Pays Romain" (Diyαr-i Rûm), et leur souverain comme "Sultan Romain" (al-Rûmî)» (44 Balivet M. Romanie byzantine et pays de Rûm turc. P. 2. Сходного мнения придерживается и А. Саввидис: Savvides A. A Note of the Terms Rûm and Anatolia in Seljuk and early Ottoman Times//Deltio kentrou mikrasiatikon spoudon. T. V. 1984-85. P. 97 и сноска 7 с дополнительной библиографией вопроса). Однако, со времен П. Виттека проблема семантического содержания термина «Rum» не становилась предметом специального рассмотрения. Как правило, исследователи просто повторяли в той или иной модификации выводы П. Виттека или давали свое толкование без развернутой аргументации. В настоящем очерке я хотел бы вновь и более обстоятельно обсудить те сведения, которые донесли до нас источники ХП-ХШ вв. о смысле термина.

Действительно, судя по данным арабских и персидских источников XII и XIII вв., мусульмане применяли термин Rum и Rumι (римский/византийский) как к византийским, так и к тюркским владениям внутри бывших границ Византийской империи конца XI в. Так, арабский историк Садр ал-Дин ал-Хусайни, писавший во второй половине XII в., именовал туркменского вождя Куталмиша ибн Исрасила «дедом царей Рума» (jadd muluk al-rum) и именовал мусульманскую Анатолию «румской землей» (bilαd al-Rum). Однако тот же автор продолжал пользоваться именованием «malik al-Rum» для обозначения византийского императора, термином «al-Rum» для византийских земель, «rumιyyun» для обозначения византийцев, а византийского посла он назвал «rasul al-Rum», т. е. «румийский посол» (Садр ад-Дин сАли ал-Хусайни. Ахбар ад-Давлат ас-Сальджукиййа/Изд. факсимиле рукоп., перев. и комм. З. Буниятова. М., 1980. Л. 18а, 20b-23b, 25b, 27b-31a,36b,37b,39a).

Ту же картину можно увидеть в сочинении Бундари, арабского автора XII в., который назвал Анатолию «al-nawahi allati fatahuha min al-rum» — «страна, которую он (т. е. сельджукский султан. — Р. Ш.) отвоевал у Рума», т. е. у Византии/Романии. В то же время Бундари использовал «al-Rum» и «Rumι» в качестве этнонима «ромей» (Histoire des Seldjoucides de l'Iraq par Bondari d'apres Imad ad-din al-Katib al-Isfahahi/Texte arabe publie... par M. H. Houtsma. Leiden, 1889. P. 38ff, 55, 70, 208, 235 и др).

Так же и Мухаммад Хамави, арабский автор первой трети XIII в., называл Ласкаридов Никеи и Великих Комнинов Трапезунда «al-Rumι», т. е. «ромеями», а чуть ниже писал о сельджукском султане как о «sahib al-Rum», «господине Рума» (Мухаммад ал-Хамави. ат-Тарих ал-Мансури (Мансурова хроника)/Изд. текста, предисловие и указатели П. А. Грязневича. М., 1960. Л. 151а, 213а).

Знаменательно, что арабский христианин Григорий Абу ал-Фарадж, писавший во второй половине XIII в., употреблял именования «Rum» и «Rumι» точно так же, как и мусульманские хронисты, не делая никаких различий между «Румом» и «Романией» с одной стороны, и «Румом» и «мусульманской Анатолией» — с другой (См.: Abu al-Faraj. Mukhtasar tarikh al-duwal. Beirut, 1890. P. 108 (al-Rum — «византийцы»), 109 и 118 (al-Rum — «Романия/Византия», Rumiyyat — «Рим»); 388 (kkk — «Анатолия»), 396 (Qustantiniyyat min al-Rum — «Константинополь в Романии»), 397 (о сельджукском султане говорится sαhib ai-Rum — «господин Романии/Рума»), 449 (balad al-Rum, «страна Романия/Рум» — о сельджукских владениях) и т. д).

Такого рода примеры можно было бы умножить. Арабская и персидская литература ХII-ХШ вв. не делала различий между терминами «Рум» и «Романия», применяя «Рум» по отношению как к византийским, так и мусульманским территориям (См. также персидскую хронику Ибн Биби: Histoire des Seldjoucides d'Asie Mineure d'apres l'abrege du Seldjoucnameh d'Ibn-Bibi/Texte persan publie... par M. H. Houtsma. Leiden, 1902. (немецкий перевод: Duda H. Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi. Kopenhagen, 1959). См. также ссылки на подобные места в арабской хронистике X-XI вв., собранные в: Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula. P. 74-76, 80ff; Savvides A. A Note of the Terms Rûm and Anatolia. P. 97-98).

В самом деле, всякий, кто имел дело с арабскими, персидскими и тюркскими нарративными источниками XI-XV вв., знает о том, что этнонимы «al-Rum» и «Rumι» из-за отмеченной их смысловой амбивалентности нередко ставят исследователя в тупик, не позволяя однозначно решить, кто все-таки подразумевается в тексте — ромей или анатолийский туркмен. Такого рода сомнения могут быть разрешены только благодаря общему контексту повествования или посредством привлечения других источников, в которых эта двусмысленность разъяснена (Вряд ли нужно иллюстрировать этот тезис развернутыми примерами — таких случаев множество (Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula. P. 75). Я хотел бы привести единственный весьма показательный пример создания такой двусмысленности термином «румиец/ромей», которая не может быть разрешена и при привлечении других источников. Ибн Биби упоминает, что одна из жен сельджукского султана Гийас ал-Дина (1237-1245/46), мать будущего султана Рукн ал-Дина, была по происхождению «румийской рабыней» (Histoire des Seldjoucides d'Asie Mineure d'apres l'abrege du Seldjoucnameh d'Ibn-Bibi. P. 213: «az jariya-i Rumι"). Кл. Каэн предположил, что Рукн ал-Дин был «сыном тюрчанки из Коньи», по всей видимости, полагаясь на сообщение Сен-Кантена, который писал, что мать Рукн ал-Дина была дочерью жителя Коньи: «filia, ut dicitur, cujusdam burgensis Yconii seu pretorii» (Cahen Cl. Pre-Ottoman Turkey. P. 271; Simon de Saint-Quentin. Histoire des Tartares/Ed. J. Richard. P., 1965. XXXII.26; Turan 0. Les souverains seldjoukides et leurs sujets non-musulmans//SI. 1953. Vol. I. P. 80). На самом деле, указание Сен-Кантена вряд ли может свидетельствовать в пользу тюркского происхождения матери Рукн ал-Дина («конийский горожанин» мог быть и греком). Помимо прочего следует отметить, что в персидском языке того времени «румийская рабыня» было достаточно устойчивым и часто встречающимся выражением, как правило, обозначавшим именно византийских рабынь, славившихся своей красотой. Поэтому я склонен видеть под определением «румийская рабыня» скорее «византийскую/ромейскую рабыню», нежели «тюркскую рабыню из Анатолии» (ср. также: Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism. P. 227 and note 503)).

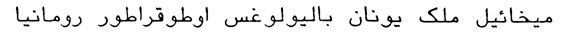

Понятие Ρωμανια/Rum в данишмандидском титуле так же, как и в приведенных примерах, по-видимому, обозначало не какой-либо особый регион Анатолии, но несло свой подлинный и первоначальный смысл «римские/византийские земли». Этот титул содержит ключ для разгадки в себе самом. Во фразе ò μ[εγας]μεληκις πασης Ρωμανιας και Ανατολης можно выделить два типа лексических элементов: греческие, которые, очевидно, были переводом соответствующих арабских слов, и, с другой стороны, непереводимый арабский титул μεληκις. Другими словами, составитель этой легенды полагал, что слово malik, «царь», не имеет прямого соответствия в греческом, в то время как для других арабских слов такие греческие соответствия нашлись. Если бы тут подразумевался какой-то особый «тюркский» Рум в «узком» смысле, то переводчик скорее всего и его оставил бы непереведенным и написал греческими буквами «Рум», как он это сделал в отношении malik. С другой стороны, переводимость понятий 'Ρωμανια/Rum подтверждается одним более поздним примером словоупотребления в арабской христианской среде. Уже упоминавшийся Григорий Абу ал-Фарадж, желая точнее воспроизвести византийский императорский титул, заместил ожидаемый в этом контексте al-Rum арабской транслитерацией Романии: mιkhαyιl malik yunαn bαliyulughus awtuqrαtur rumαniya, т. е. «Михаил, царь Греции, Палеолог, император Романии» (Abu al-Faraj. P. 470:

). Во всех других случаях, как уже было сказано, Григорий Абу ал-Фарадж именует Византию «Румом».

Интересно, что в данишмандидском титуле malik остался непереведенным, хотя именно этим термином мусульмане широко пользовались для передачи греческого (βασιλευς (Мусульманские историки сельджукского периода именовали византийского βασιλευς по-арабски malik al-Rum или по-персидски malik-i Rum. Это именование перешло в мамлюкскую канцелярию XIII—XV вв. как стандартное обращение в султанских письмах к византийским василевсам (Ibn Fadl-Allah al-cUmari. Al-Tacrif bi al-mustalah al-sharif. al-Qahira, 1894/5. P. 58 (по отношению к Великим Комнинам); Abu al-cAbbas al-Qalqashandi. Kitab subh al-asha' fi kitabat al-insha'. al-Qahira, 1915. T. VIII. P. 44 (по отношению к Палеологам), Р. 48-49 (по отношению к Великим Комнинам)). Как представляется, в глазах Малика Мухаммада и его греческого переводчика разница между арабским и греческими словами «царь» была важна и носила особый, так сказать социо-религиозный смысл: оставляя malik непереведенным в качестве «технического термина», они подчеркивали исламский характер данишмандидской власти, вероятно полагая, что βασιλευς должен ассоциироваться скорее с христианским правителем. Другими словами, Мухаммад провозглашал себя государем Романии/Рума, но при этом он подчеркивал, что является мусульманским царем (malik), но не христианским βασιλευς.

Отмеченное употребление термина Rum/Ρωμανια подтверждается титулатурой других туркменских династий XII в., которая неизменно включала клаузулу «правитель Рума» в разных вариациях. Rum, помимо Данишмандов, встречается в титулах Сельджукидов Икония (которые обычно именовали себя sultan al-Rum), Сельджукидов Эрзерума (malik bilad al-Rum wa al-Arman) (Мугис ал-Дин Тугрил-шах, правитель Эрзерума, ок. 1213 г.: Repertoire chronologique d'epigraphie arabe/Ed. E. Combe, J. Sauvaget, G. Wiet. T. X. No. 3735, 3737, 3739; Хачатрян А. Корпус арабских надписей Армении: VIII-XVI вв. Ереван, 1987. Т. I. № 118 (2), 120 (4), 122 (6)), Сальдукидов Эрзерума (malik mulk al-Rum) (Абу Мансур Аргин Басат, правитель Мжнкерта около Эрзерума, 630/1232—1233 г.: Repertoire chronologique d'epigraphie arabe. T. IX. No. 3498; Хачатрян А. Корпус. № 49 (1)), Артукидов Амида (malik al-umara sultan Diyarbakr wa al-Rum wa а1-Аrmаn) (Этот титул Артукида Салиха Махмуда может быть переведен как «малик эмиров султана Дийарбакра, Рума и Армении». См.: Berchem M., van. Arabische Inschriften aus Armenien und Diyarbekr//Lehmann-Haupt С F. Materialen zur älteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens [Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, philologisch-historische Klasse, n. F., Bd. IX/3]. S. 23-24. No. 10 (605 H/1208-09)).

Мангуджакский малик Фахр ал-Дин Бахрам-шах ибн Давуд, правивший в Эрзинджане в 563/1167-622/1225 гг. (Одна из дошедших до нас монет Фахр ал-Дина Бахрам-шаха именует его маликом: malik al-umara shah-i ghazi Bahram Shah, см.: Tewhid A. Müze-i Humαyûn. Vol. 4. No. 97-98. P. 78-79; Butak B. Türk paralari. Vol. I. No. 101; Artuk I. & С. Istanbul Arkeoloji Müzeleri. Vol. I. No. 1189), вероятно, так же был «правителем Рума/Романии». Низами Ганджави, прославленный персидский поэт, который посвятил Бахрам-шаху свою мистическую поэму «Махзан ал-Асрар», следующим, весьма знаменательным образом упоминает своего патрона:

[он] и царь (malik) Армении, и император [shan] Рума,

обладатель и султанского трона, и халифского престола,

завоеватель Рума и покоритель Абхазии (Я пользовался изданием А. Афсахзада: Низами Ганджави. Куллиёт. Душанбе, 1984. Т. 5. Ст. 354-355).

Рум в этих строках упоминается дважды, и в обоих случаях слово, без всяких сомнений, обозначает не какую-либо определенную область в Анатолии, но саму Ρωμανια, Византию в общем смысле. Ниже Низами вновь подтверждает связь между Румом/Романией и своим мангуджакидским патроном. Он пишет о двух правителях-тезках, двух Бахрам-шахах, один из которых правил в Газни в восточном Иране, а другой был Мангуджаком, правителем Эрзинджана:

Тот (т. е. Газневид. — Р. Ш.) поднял [свое] знамя в Газни,

этот же (т. е. Мангуджак. — Р. Ш.) бьет [свое] имя на румийской [rumi] монете.

Хотя на той [румийской] монете слово как золото,

моя золотая монета (т. е. поэма. — Р. Ш.) лучше, чем та [монета] ().

И тут вновь румийский (rumi) обозначает «римский», «византийский» («ромейский»), поскольку Низами эксплуатирует тут хорошо известный в персидской поэзии образ «румийской/византийской монеты» или «румийского/византийского золота», которые символизировали золото высшей пробы. Мы ничего не знаем о золотых монетах Мангуджакидов, все сохранившиеся образчики из меди; вряд ли Мангуджаки вообще могли бить золотую монету в XII в (). Впервые в туркменской Анатолии выпуск золотой монеты был налажен лишь в XIII в. сельджукскими султанами (). Это обстоятельство лишний раз подчеркивает поэтическую аллюзию на «римское/византийское», как на характеристику, присущую его патрону Бахрам-шаху.

Как видно, столь удаленные друг от друга места, как-то Сивас, Кесария/Кайсари, Иконий и центральная Анатолия, Амид, Эрзинджан, Эрзерум обозначены в титулатуре одним и тем же термином — Рум. Следовательно, обсуждаемая греческая самоидентификационная формула Да-нишмандов, восхваление Низами, а также отмеченная титулатура Сельджукидов, Сальтукидов и Артукидов устраняют последние сомнения в истинном семантическом содержании термина «Рум», как элемента официального титула. Под ним подразумевается не просто Анатолия или ее часть, но вообще Ρωμανι α , Византия. Не так важно, что большинство из этих туркменских правителей были вождями лишь нескольких тысяч кочевых и полукочевых туркмен. Сам византийский император, обладатель титула ò βασιλευς ρωμαιων на самом деле контролировал лишь малую часть своих виртуальных подданных и территорий. Дело отнюдь не в легитимности «присвоения» власти над «Румом/Романией», дело в избранной модели самоидентификации. Тюрки именовали себя «ромеями/ римлянами» постольку, поскольку они овладели землей 'Ρωμανι α (bilad al-Rum, diyar-i Rum) и поселились в ней рядом с греками и армянами.

ccc 58 Низами. Махзан ал-Асрар. Ст. 412-413.

ccc 59 О нумизматике Мангуджаков см.: Casanova P. Numismatique (1896). Р. 311 — 313; Tewhid A. Müze-i Humαyûn. Vol. 4. No. 95-99; Butak В. Türk paralari. Vol. I. No. 101-102; Artuk I. & С Istanbul Arkeoloji Müzeleri. Vol. I. No. 1188-1191; Hennequin G. Bibliotheque Nationale. No. 1931-1935, pl. XLVIII, а также полезную сводку известных ныне типов их монет в: Album S. A Checklist of Islamic Coins. 2nd edition. Santa Rosa, 1998. P. 94, no. 1892-1894.

ccc 60 Cahen Cl. Pre-Ottoman Turkey. P. 169.

Следует отметить, что хотя в обсужденных мусульманских титулах «Рум» рассматривался туркменами как субститут византийской греческой Ρωμανια, однако, по крайней мере в ХII-ХШ вв., сами византийцы не употребляли термин 'Pωμανια в собственных императорских титулах (См.: Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula. P. 66—68ff). Византийская императорская титулатура пользовалась другим термином ρωματοι — «римляне/ромеи» (Относительно Ρωμαîοι см.: Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula. P. 71-74), именование граждан Римской империи. Таким образом, 'Ρωμανια в легенде Данишмандида Малика Мухаммада было «инновацией» в византийских моделях царской саморепрезентации, неким квази-византийским феноменом, который не совпадал с реальной византийской практикой, но отчетливо напоминал о ней.

4. 'Aνατολη u Mαshriq/Sharq

Ту же логику взаимоуподобления мусульманских и греко-христианских моделей можно проследить и в употреблении 'ΑναΤολη (Восток) в титуле Малика Мухаммада.

Прежде приведем некоторые параллели, показывающие, что само понятие «Восток», как составная часть титула, присутствовала в титулатуре как мусульман, так и христиан. К примеру, «Восток» обнаруживается в титуле современника Малика Мухаммада — султана Санджара Великого Сельджукида (1118-57). В intitulatio одного из своих персидских писем он именует себя: «padshah-i sharq-u gharb» («царь Востока и Запада») (Muntajab al-Din Badec Atabek al-Juwayni. Kitab catabat al-kataba. Murasilat-i diwan-i sultan Sanjar/Ed. M. Qazwini. Tehran, 1329. P. 42. В XII-XIII вв. грузинские царские титулы провозглашали царя правителем Востока и Запада (Какабадзе С. Грузинские документы. М., 1982. №9, 10, 12-14). Не исключено, что на грузинскую практику повлияли Сельджукиды). Тут «Восток» выражен словом sharq, арабским заимствованием в персидском. Отметим, что термин «Восток» тут носит обобщенный характер.

Еще более близкие и красноречивые параллели дает византийская титулатура. Так, уже упоминавшийся двуязычный титул антиохийского патриарха звучит на греческом как: πατριαρχης πασης 'Ανατολης, на арабский язык этот титул переводился как batrirk sa'ir al-mashriq («патриарх всего Востока»). Причем, ΑναΤολη, здесь переведено арабским mashriq (Обычно арабоязычные христиане Антиохии использовали mashriq для перевода Ανατολη как элемента византийских военных титулов: dumistiq cala al-mashriq для δομεστικος της 'Ανατολης и duqas cala al-mashriq для δουξ της Ανατολης (Histoire de Yahya-ibn-Sacid d'Antioche. P. 353, 417)), другой производной из того же корня, что и sharq (ShRQ) в упомянутом титуле Санджара.

Широко известны другие византийские титулы, содержащие «Восток» в качестве одного из элементов. Во-первых, это титулы высшего административно-военного чиновничества, как то στρατοπεδαρχης της Ανατολης, μονοστρατηγος πασης 'Ανατολης др (См.: Georgacas D. The Names. P. 41; Whelan E. A Contribution... P. 139, note 19). Во-вторых, это императорский титул трапезундских Великих Комнинов, звучавший как εν Χριστω τω Θεω πιστος βασιλευς και αυτοκρατοωρ πασης 'Ανατολης, 'Ιβηρων και Περατειας ο Μεγας Κομνηνος (во Христе Боге благочестивый царь и император всего Востока, ивиров и Заморья Великий Комнин) с усеченным вариантом βασιλευς και αυτοκρατωρ πασης 'Ανατολης (царь и император всего Востока) (Подробный обзор сохранившихся вариантов именования Великих Комнинов (как официальных, так и неофициальных) см.: Oikonomides N. The Chancery of the Grand Komnenoi. P. 327. Сходство между титулом Великих Комнинов и Данишмандидов было замечено Н. Икономидисом (Ibid. P. 328)). Отметим, что в этой византийской титулатуре ключевое Ανατολη носило обобщенный характер, обозначая земли, далеко выходящие за пределы самой Анатолии (Ср. с поэтическими титулами Великих Комнинов, в которых 'Ανατολη замещено «Востоком»: πιστος Εωας και Περατειας αναξ (Fallmerayer J. Original Fragmente, Chroniken, Inschriften und anderes Materiale zur Geschichte des Kaisertums Trapezunt//ABAW. 1843-1844. Bd. 1.S.67, 103; Paranikas M. Epigraphai kai nomismata Trapezountos//Ho en Konstantinoupolei Hellenikos Philologikos Syllogos. 1907. T. 22. P. 297, no. 3.3; Oikonomides N. The Chancery of the Grand Komnenoi. P. 327). Относительно Εωα and Εως см. также: Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula. P. 43-44).

Эти примеры показывают, что Ανατολη как в византийских титулах, так и Sharq в сельджукидском обозначают отнюдь не какой-то определенный и ограниченный географический локус, но «Восток» вообще. Следовательно, нет нужды предполагать, как предложила Э. Уэлэн (Whelan E. A Contribution... P. 139, note 19. Это предположение, по-видимому, базируется на сомнительной реконструкции титула сИмад ал-Дина Зу ал-Нуна (Whelan E. A Contribution... P. 155). В плохо сохранившейся на монете надписи...

[al-malik bilad al-Rum wa al-A?..., т. е. «малик страны Рум и al-A?...»] Э. Уэлэн восстанавливает буквы, похожие на

как al-An[atiul], что на самом деле нужно читать как

[al-Arman] «Армения». Эта модель — «малик страны Рум и Армении» — часто встречается в нумизматике и эпиграфике восточноанатолийских туркмен, в частности, в уже упоминавшихся титулах Мугис ал-Дина Тугрила и Артукида Салих Махмуда. «Царями Армении» (перс, shah-i Arman) называли себя также аййубидские правители Хилата Аййуб (с 604/1207-1208) и Муса (с 607/1210-1211). См.: Berchem M., van. Arabische Inschriften aus Armenien und Diyarbekr. S. 15 Anm. 1), что туркменским соответствием 'Ανατολη был топоним Anatiul/Anadolu — поздний тюркский термин, который появился в официальных документах только в османскую эпоху (Об арабском топониме al-Natiulus и тюркском Anadolu см.: Georgacas D. The Names for the Asia Minor Peninsula. P. 46-48). Вряд ли топоним 'Ανατολη мог обозначать регион Анкары (как предположил П. Виттек), или Малатьи, Сирии и Киликии (Н. Икономидис). Я склонен скорее полагать, что в титуле Малика Мухаммада 'Ανατολη, было прямым соответствием араб. Sharq/Mashriq и подразумевало «Восток» вообще, будучи употребленным в абстрактном, «политическом» смысле так же, как и 'Ρωμανια.

Итак, для византийского пространства 'Ανατολη и πασα 'Ανατολη (весь Восток) являлись вполне стандартными элементами титулатуры, для мусульманской логики конструирования титулов — Восток был возможным, но довольно редким элементом. Можно думать, что Малик Мухаммад заимствовал сам способ выражения πασα 'Ανατολη у византийцев, опираясь в то же время на ту логику самоидентификации, которая была приемлема и для мусульманского мира.

5. Земли и души

Греческие титулы антиохийского патриарха и Великих Комнинов Трапезунда дают еще один ключ к пониманию действительного смысла центральной клаузулы в титуле Малика Мухаммада — πασης Ρωμανιας και 'Ανατολης («всей Романии и Востока»). В системе византийской титулатуры клаузула πασα 'Ανατολη придает смыслу комниновского и патриаршего титула явственный оттенок относительности. По замечанию Н. Икономидиса, титул константинопольского патриарха, звучавший как οικουμενικος πατριαρχης, т. е. патриарх «ойкумены», «всей населенной части земли», обозначал теоретическую юрисдикцию константинопольского патриарха над всеми христианами, где бы они ни жили. В то же время, титул антиохийского патриарха предполагал, что его духовная власть распространяется лишь на часть ойкумены, а именно только на «весь Восток», т. е. земли на восток от Константинополя. Точно такое же распределение ролей произошло в отношении константинопольских и трапезундских василевсов в XIII в. До 1280-х гг. Великие Комнины носили стандартный византийский имперский титул εν Χριστω τω Θεω πιοτος βασιλευς και αυτοκρατωρ ρωμαιων («во Христе Боге благочестивый царь и император римлян») (Janssens Е. Trebizonde en Colchide. Bruxelles, 1969. P. 83-84; Finlay G. A History of Greece from its Conquest by the Romans to the Present Time. Vol. IV. Oxford, 1877. P. 340; Savvides A. & Lampakis S. Genike bibliographia peri tou byzantinou Pontou kai tou kratous ton Megalon Komnenon tes Trapezountas. Athena, 1992. P. 45), однако после 1282 г., в результате сложных переговоров с Палеологами, правители Трапезунда отказались от своих претензий на византийский императорский титул и приняли более пышный, но и в то же время более скромный титул «во Христе Боге благочестивый царь и император всего Востока, ивиров и Заморья» (Oikonomides N. The Chancery of the Grand Komnenoi. P. 328-329; Janssens E. Trebizonde. P. 90-91; Карпов С. П. Трапезундская империя в византийской исторической литературе XIII-XV вв.//ВВ. 1973. Т. 35. С. 157-158; Вryer А. The Fate of George Komnenos Ruler of Trebizond (1266-1280)//BZ. 1973. Bd. 66. P. 343, 348; Kursanskis M. L'usurpation de Theodora Grand Comnene//REB. 1975. Vol. 33. P. 187-190).

Таким образом, стандартный византийский императорский титул «царь римлян», который носили константинопольские государи вплоть до падения Византии, носил выраженный универсалистский смысл, указывая не на какую-то определенную географическую точку, но на всех «римлян/ромеев», где бы они не находились. Точно так же и константинопольский патриарший титул провозглашал патриарха главой всех христиан во всей ойкумене. Другими словами, византийский царский титул и константинопольский патриарший не имели географической детерминанты, объявляя их носителей главами всего христианского мира. Любая же географическая детерминанта как, например,πασα 'Ανατολη, сколько бы неопределенной и абстрактной она ни была, давала некий оттенок подчиненности: антиохийский патриарх и трапезундский василевс были ответственны только за тех людей, которые жили на «всем Востоке». Более того, Великие Комнины подчеркнули ограничительную компоненту в собственном титуле прибавкой этнонима 'Ιβηρων (ивиры/грузины) и топонимом ΠεραΤειας (Заморье).

Та же логика прослеживается и в мусульманском мире. На суннитском Ближнем Востоке, в Иране и Средней Азии наивысший титул "amir al-mu'minin» («предводитель [всех] верующих») принадлежал исключительно халифу, наследнику универсальной власти пророка Мухаммада, владыке всех мусульман, где бы они ни жили. Все остальные мусульманские правители, признававшие верховную власть суннитского халифа, были султанами, маликами или эмирами определенного региона, даже если этот «регион» покрывал всю территорию халифской юрисдикции, как это было в случае Великих Сельджуков (О титулах «халиф» и «султан» см.: Бартольд В. В. Халиф и султан//Сочинения. М., 1966. Т. 6; Husseynov R. Le sultan et le calife (de l'histoire de la suzerainete et de la vassalte en Asie occidentale aux XIе et XIIе siecles)//BK. 1971. Vol. 28. P. 199-207). В этом смысле amir al-mu'minin представляет собою близкую параллель византийскому императорскому титулу. Единственное различие между ними можно усмотреть в том, что универсализм халифского титула базируется на религиозном критерии, а универсализм византийского титула — на сугубо «цивильном», гражданском.

Следовательно, можно сделать вывод, что центральным элементом как византийской, так и мусульманской логики конструирования титулов было различие между властью над землями и властью над душами, и именно второй тип титулов находился на верхушке иерархии. Использование географической детерминанты как в Византии, так и на мусульманском Востоке влекло за собой понижение в статусе.

Это разделение между «верховной» и «подчиненной» властями особенно явственно артикулировано для титулатуры анатолийских туркмен. Полные варианты официальных титулов Данишмандов, Сельджуков, Мангуджаков и Артукидов в XII в. неизменно включали в себя имя халифа (amir al-mu'minin), правившего тогда в Багдаде (Некоторые примеры упоминаний имени халифа в туркменской нумизматике: Zahir amir al-mu'minin, sayf amir al-mu'minin и nasir amir al-mu'minin на монетах Данишмендидов (Casanova P. Numismatique (1894). Pl. 3, 7, 9; Tewhid A. Müze-i Humαyûn. Vol. 4. No. 105-107,.111-116; Butak B. Türk paralari. Vol. I. No. 105, 108-109; Artuk I. & С. Istanbul Arkeoloji Müzeleri. Vol. I. No. 1181-1182, 1184-1185; Whelan E. A Contribution... P. 145-160, Lane-Pool St. Catalogue. Vol. 9. No. 3148 pl. XVI; Hennequin G. Bibliotheque Nationals No. MCLXXIII); nasir amir al-mu'minin, nasir amir al-mu'minin and husam amir al-mu'minin на мангуджакских монетах (Casanova P. Numismatique (1896). P. 312-313; Tewhid A. Muze-i Humayun. Vol. 4. No. 95-98; Butak B. Türk paralari. Vol. I. No. 101; Artuk I. & C. Istanbul Arkeoloji Muzeleri. Vol. I. No. 1188-1189, 1191-1193); nasir amir al-mu'minin и др. у Сельджукидов Коньи и Эрзерума (Lowick N. М. Seljuq coins)). Очевидно, что халиф был слишком слаб тогда, чтобы реально властвовать над своими туркменскими подданными. Для туркменов не было никаких «внешних» причин ссылаться на халифа как своего сюзерена. Эта ссылка была значима для них как формула самоидентификации в ойкумене, но отнюдь не выражение действительной их зависимости от бессильного халифа.

Вместе с тем, Данишмандиды и другие анатолийские туркменские правители, которые именовали себя султанами, маликами и эмирами Рума/Романии, присваивали себе некий субститут византийского императорского титула, как это сделали позже в XIII в. Великие Комнины Трапезунда. Таким образом, если сами византийцы рассматривали захваченные туркменами земли как временно потерянные области универсальной и неделимой Романии, то туркменские правители рассматривали Романию фактически поделенной между несколькими государями. При этом, они по собственной воле помещали себя на более низкую по отношению к константинопольскому василевсу ступень, подтверждая тем самым идею теоретической неделимости Романии (Эта логика по некоторым причинам не была актуальной для латинян Четвертого крестового похода, захвативших Константинополь в 1204 г. и рассматривавших основанное ими государство скорее как власть над землями, а не душами. О Романии в западных источниках см.: Wolff R. L. Romania: The Latin Empire of Constantinople//Speculum. 1948. Vol. 23. P. 1-34; Zeillerm J. L'apparition du mot Romania chez les ecrivains latins//Revue des etudes latines. 1929. Vol. 7. P. 194-198). Этот жест признания, таким образом, определял их место в традиционном византийском пространстве, в которое они вторглись непрошеными гостями. Греческая «Романия» в титуле Малика Мухаммада и ее ирано-арабский перевод «Рум» в титулах других правителей отнюдь не были идеологически нейтральными топонимами, но отсылали к представлениям о сакральном пространстве универсальной Империи, власть над которой они разделили.

По-видимому, именно это ощущение преемства по отношению к Византии позволило малику Низам ал-Дину Йаги Басану, данишмандидскому правителю Сиваса в 1142-1166 гг., провозгласить себя на печати «рабом василевса» (δουλος του βασιλεως) Мануила I Комнина (1143-1180) (Эта печать из собрания Дамбартон Оукс (№ 58.106.2 807) была опубликована и прокомментирована в: Oikonomides N. Les Danishmandides. P. 191-192). Действительно, как отмечал Н. Икономидис, Низам ал-Дин Иаги Басан являлся союзником византийцев вплоть до 1146 г., однако был ли союзнический статус достаточным условием для того, чтобы мусульманский правитель идентифицировал бы себя в официальном дискурсе как «раб» христианского государя? Я думаю, что нет: для этого должны были присутствовать некие дополнительные и весьма существенные аргументы идеологического характера, связанные с самоидентификацией данишмандидского правителя в иделогической реальности, которые позволили бы ему сделать это. По всей видимости, он мог назвать себя «рабом» ромейского василевса постольку, поскольку являлся «румским/ромейским» маликом.

Вероятно, та же логика руководила Данишмандидом Зу ал-Карнайном, сыном сАйн ал-Давла и правителем Малатьи в 1152-1162 гг., когда он поместил на своей арабо-греческой монете указание «ромейского» индикта, вступив тем самым в пространство «ромейского» (но необязательно христианского) космического времени (Л. ст.: al-ωαthiq;/Dhu al-Qarnayn bin/cAyn al-Daωlat, ο μεγας αμηρας δουλχαρναιν О. ст.: ινδικτιωνος δευτερις (см.: Tewhid A. Müze-i Humαyûn. Vol. 4. No. 117. P. 98-99; Butak B. Türk paralari. Vol. I. No. 110, pl. XLIX; Artuk I. & C. Istanbul Arkeoloji Müzeleri. Vol. I. No. 1186; Hennequin G. Bibliotheque Nationale. No. 1952-1953; Whelan E. A Contribution... P. 142-143)).

6. Итог: культурная полиглоссия

Итак, анатолийские туркмены почитали себя «византийцами/римлянами», а территорию, находившуюся под их властью, — Византийской/Римской империей, в которой просто сменился хозяин. Это обстоятельство вряд ли следует рассматривать только лишь как малопонятный исторический курьез, порожденный варварским сознанием кочевников. За этим стояло нечто большее. Из области той же нумизматики известно, что в эту эпоху, в XII—XIII вв., анатолийские и сирийские туркмены широко использовали византийские иконографические модели на своих монетах. Изображения Христа, св. Георгия, креста, современных и древних византийских императоров широко тиражировались на монетах Сельджукидов, Сальтукидов, Данишмандидов, Артукидов, Мангуджакидов. Знание о государственном управлении, высоких военных технологиях туркмены черпали от множества ренегатов-греков, взятых на службу при эмирских дворах. Столь же настойчивы были туркмены в попытках овладеть утонченным византийским бытом, причем, тут главными проводниками были византийки, браки с которыми неизменно считались престижными в среде туркменской знати. В данной работе был обсужден лишь один небольшой, но весьма показательный прецедент в широком движении абсорбции тюрками византийского наследия.

В некоторых случаях туркмены явно пытались найти точки соприкосновения между византийской и арабо-мусульманской моделями, как бы «примиряя» (если использовать выражение М. Баливе) обе традиции. Таковы примеры отождествления идентификационных элементов kkk и kkk. В том же ряду стоит воспринятое туркменами разделение между «властью над душами» и «властью над землями», присущее как византийским, так и мусульманским представлениям.

В каких-то случаях туркмены отдавали предпочтение одной из моделей: так, они однозначно предпочли арабские титулы «малик» и «султан» византийскому «василевс».

Вместе с тем, следует упомянуть еще один источник для туркменских экспериментов с традиционными для Ближнего Востока моделями самоидентификации, который требует особого рассмотрения: иранское наследие универсальной Сасанидской империи. Достаточно сказать, что именно в тюркской Анатолии в ХП-ХШ вв. произошло возрождение иранской царской и эпической ономастики. В эту эпоху древние иранские имена приобрели много большую популярность среди анатолийских тюрков, чем самих иранцев по крови на Среднем Востоке и в Средней Азии. Иранское наследие в туркменских моделях идентичности должно обсуждаться наравне с византийским и арабо-мусульманским.

Таким образом, анатолийские туркмены, новые мусульманские обитатели Романии, предприняли попытку создать пространство «культурной полиглоссии», в котором мирно уживались две или даже более моделей самоидентификации. Однако, лимитрофная (а значит, и сугубо изменчивая, подвижная) природа этого пространства предопределила его будущую унифицирующую трансформацию. Конфессиональный фактор со временем начнет доминировать в этом пространстве, а в самоидентификации анатолийских тюрок, в конце концов, мусульманская компонента возобладает над ромейской.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'