ПОИСК:

Охота

Одним из важных промыслов была охота. Источники свидетельствуют о наличии на Руси зубров, туров, лосей, оленей, косуль, кабанов (вепрей), диких коз, медведей, рысей, волков, лисиц (черных, пепельных и белых), песцов, диких кошек, зайцев, разных видов белок, бобров, соболей (в том числе черных), куниц, горностаев, росомах, барсуков, сурков, хомяков, норок, выдр (ПСРЛ, т. III, стр. 142-143; т. XI. стр. 57, 96, 133, 138, 222; т. XII, стр. 162, 165, 166; т. XXV, стр. 149, 305, 307; УЛС, стр. 73; АИ, т. I, № 117; Сб. Муханова, № 29; ГВНиП, № 1, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 38, 62, 69, 88, 123, 128, 146, 148, 152, 188, 201, 206-209, 257, 316, 336; ДДГ, № 1, 17, 21, 22, 61, 80, 87-89; АФЗХ, ч. I, № 1, 2, 200, 201, 229, 236, 249, 251; ч. II, № 2, 14, 18, 25; АСЭИ, т. I, № 40, 132, 163, 215, 253, 254, 279, 323, 393, 487, 489, 492, 501; т. II, № 10, 163, 356, 411-412, 417, 466; т. III, № 5, 23, 27, 42, 117, 119, 190, 291а, 294, 309, 312, 314- 316, 318-319, 322, 324, 325, 328, 333, 345-346, 354-356, 359-361, 369-370, 388, 389, 494; ПДС, стр. 34-36, 54, 83, 86-88, 169; Сб. РИО, т. 35, № 7, 11, 21, 37, -38, 77; т. 41, № 14, 15, 23, 34, 35, 37, 43, 46, 49, 53, 58, 68, 70, 81, 83, 85; РИБ, т. VI, № 134; указания в новгородских писцовых книгах на промысловых животных см. в "Материалах для терминологического словаря древней России" Г. Е. Кочина (под соответствующими словами); Джованни дель Плано Карпини. УК. соч., стр. 55, 88; Книга Марко Поло. М., Географгиз, 1956, стр. 226; БИПР, т. I, стр. 111; С. Герберштейн. УК. соч., стр. 71, 95, 96, 99, 107, 115, 126, 134, 209, 263, 267; Житие Сергия Радонежского, стр. 53, 55, 79; Житие Стефана Пермского, стр. 35, 47; Русские повести XV-XVI веков, стр. 110; A. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник, стр. 91, 92; новгородские берестяные грамоты № 2, 7, 31, 65, 136, 354; Н. Н. Воронин. Раскопки в Переяславле Залесском. МИА, № 11. М. -Л., 1949, стр. 199; Н. П. Милонов. УК. соч. СА, вып. IV, стр. 159; его же. УК. соч. "Историко-археологический сборник". М., 1948, стр. 72; его же. УК. соч. МИА, № 13, стр. 156-157; В. В. Седов. УК. соч. МИА, № 92, стр. 77-78; М. Г. Рабинович. УК. соч. ВИ, 1951, № 12, стр. 81; А. В. Арциховский. УК. соч. ВИ, 1955, № 2, стр. 66; М. Г. Рабинович. УК. соч. СЭ, 1955, № 4, стр. 37; B. И. Цалкин. УК. соч. МИА, № 51, стр. 133-139, 177-183; А. Л. Хорошкевич. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV-XV веках. М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 45-121, 156-157; А. Л. Монгайт. Рязанская земля, стр. 267; В. Н. Вакуров. УК. соч. ВМУ, и-фс, 1959, № 4.).

Вопрос о распространении различных видов промысловых зверей на территории Руси в XIII-XV вв. представляет значительные трудности из-за неполноты и фрагментарности наших источников. Однако материалы письменных и вещественных источников во всяком случае позволяют говорить о наличии лосей в Бежецком, Дмитровском, Московском, Переяславском, Рязанском, Тверском, Ярославском уездах (очевидно, лоси водились и в Нижегородском уезде, поскольку лось был изображен на нижегородском гербе (См. А. В. Арциховский. Древнерусские областные гербы. УЗ МГУ, вып. 93. История, кн. I. M., 1946, стр. 55-58.); деревня Лосево имелась в Галичском уезде (АСЭИ, т. I, № 120, 591, 621.)); косуль в Переяславском, Рязанском уездах; оленей в Бежецком, Рязанском, Тверском уездах; кабанов в Дмитровском, Московском, Тверском, Рязанском и Ярославском уездах, в Новгородской и Псковской землях (деревни Кабановская, Кабаново известны в XV в. в Переяславском и Владимирском уездах (АСЭИ, т. I, № 206; т. III, № 475.)); медведей в Бежецком, Дмитровском, Кашинском, Можайском, Московском, Нижегородском, Рязанском, Тверском уездах, на Двине, в районе Холмогор и Пермском крае; волков в Московском, Рязанском уездах; рысей в Пермском крае; лисиц в Вологодском, Московском, Рязанском, Тверском уездах, в районе Устюга, Новгородской земле, Пермском крае (деревни Лисицино и Лисино известны в XV - начале XVI в. в Костромском уезде (АФЗХ, ч. I, № 254; АСЭИ, т. I, № 257, 502.)); зайцев в Волоцком, Московском, Муромском, Тверском уездах и Новгородской земле; белок в Вологодском, Дмитровском, Нижегородском (и вообще в центральных уездах Северо-Восточной Руси), в Новгородской и Псковской землях ("векша"), в Пермском крае, в районах Вятки и Устюга (источники специально упоминают "устюжских белок", должно быть, особенно ценных для экспорта); соболей в районе Устюга, Новгородской земле, на Двине, Печоре, в Пермском крае и на Оби; куниц в Нижегородском и Рязанском уездах, Новгородской земле и Пермском крае; горностаев в Вологодском, Нижегородском уездах, Двинской земле, Пермском крае и в районе Вятки и Устюга. С. Герберштейн отмечает, что на Двине и в районе Холмогор водились белые медведи (См. С. Герберштейн. УК. соч., стр. 126. Ср. также Плано К а рпини. УК. соч., стр. 35.).

Одним из наиболее распространенных видов охоты на Руси XIII-XV вв. была ловля бобров. Данные письменных источников (упоминания бобров и бобровых ловель, ловищ, гонов, перекопей и рек, "бобровников", повинности "бобровое") и археологические материалы позволяют установить, что бобры водились и были объектом охоты в Бежецком, Белозерском, Владимирском, Волоцком, Дмитровском, Кашинском, Коломенском, Малоярославецком, Московском, Нижегородском, Переяславском, Ржевском, Ростовском, Рузском, Рязанском, Суздальском, Тверском, Угличском и Ярославском уездах, в Новгородской земле и Пермском крае.

Митрополит Пимен со спутниками во время путешествия в Царьград в 1389 г. видит диких зверей и птиц. Миниатюра XVI в. (БАН, 31.7.30.11, л. 257).

Крайне мало данных об охоте в XIII-XV вв. на морского зверя. Однако, По-видимому, существовала и такая охота (О битье морского зверя см. Г. Е. Кочин. Сельское хозяйство.., стр. 109, 118, 199-200.). В источниках (летописях и актах) встречаются упоминания "рыбьих зубов" (моржовых клыков). Они высоко ценились в древней Руси и поэтому их дарили обычно высокопоставленным лицам (ПСРЛ, т. III, стр. 142; т. XXV, стр. 305, 307; Сб. РИО, т. 41, № 15, 22, 43, 49, 53, 54, 58, 81, 83, 86.). Источники также упоминают "моржа" (правда, в собственных именах: Моржова гора, Морж-остров, "Морж" как прозвище) (НПЛ, стр. 407; АСЭИ, т. II, № 411; т. III, № 16. Ср. П. Я. Черных. УК. соч., стр. 42.). При раскопках в Новгороде обнаружены кожаные ножны с изображением

тюленя и моржовая кость с надписью (См. А. В. Арциховский. УК. соч. ВИ, 1951, № 12, стр. 85; его же. ВИ, 1956, № 3, стр. 72.). В Новгороде находят также гарпуны (См. А. В. Арциховский. УК. соч. ВИ, 1955, № 2, стр. 67.).

1. Сокольник. Изображение на московской монете середины XV в. 2. Конный охотник с копьем и собакой. Изображение на можайской монете середины XV в. 3. Охота (на медведя?) с рогатиной и собакой. Изображение на тверской монете первой половины XV в. 4. Охота с луком на птицу. Изображение на тверской монете первой четверти XV в. Увеличены в 4,8 раза. (ГИМ, отдел нумизматики. Подбор нумизматического материала к главе 'Сельское хозяйство и промыслы' осуществлен А. С. Мельниковой).

Мало сведений в источниках о птицах - объектах охоты, если не считать довольно многочисленных упоминаний о соколах, кречетах (в частности - белых, красных), ястребах (белых), которые прежде, чем стать ловчими птицами, должны были быть пойманы (ПСРЛ, т. XI, стр. 222; ПЛ, вып. I, стр. 58; УЛС, стр. 48; Сб. Муханова, № 29; ГВНиП, № 13, 279; АСЭИ, т. I, № 363; т. III, № 26, 291а; ПДС, стр. 35, 83, 84, 117, 122, 123, 131, 347; Сб. РИО, т. 35, № 77, 79; т. 41, № 22, 43, 48, 49, 54, 58, 61, 83, 86; Г. Е. Кочин. Материалы.., стр. 333; С. Герберштейн. УК. соч., стр. 115, 211; Книга Марко Поло, стр. 227; А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник, стр. 91; новгородские берестяные грамоты, № 54 и 248.). 90 кречетов, посланных Иваном III ширваншаху, упоминаются в "Хожении за три моря" (См. ук. изд., стр. 11, 34, 54.). Менгли-Гирей неоднократно просил Ивана III прислать "высоких" соколов, кречетов, которые лебедей ловят, а также специалистов-сокольников для обучения ханских сокольников (Сб. РИО, т. 41, № 31, 48, 58.).

В источниках кроме глухих свидетельств об охоте на птиц встречаются известия об охоте на тетеревов и "другую птицу съестную" (ПСРЛ, т. XI, стр. 30; РИБ, т. VI, № 134.). В летописи, где под 1389 г. рассказывается о "хожении Пимена в Царьград", говорится, что на Дону, Мече и других реках было "зверей множество: козы, лоси, волци, лисицы, выдры, медведи, бобры", а также "птицы орлы, гуси, лебеди, жерави и прочая" (ПСРЛ, т. XI, стр. 96.). Перечень наименований птиц можно несколько расширить за счет известных по источникам собственных имен, производных от "тетерев", "тетеря", "кулик", "рябчик", "гагара" (АФЗХ, ч. I, № 12, 166; АСЭИ, т. I, № 373, 509, 649, 658; т. II, № 444, 492, 493; т. III, № 68, 475; ДДГ, № 29, 95; Н. М. Тупиков. УК. соч., стр. 101 и т. д.); о лебедях есть также известия и в новгородских писцовых книгах (См. Г. Е. Кочин. Материалы.., стр. 169.).

В летописи под 1260 г. упоминаются "гоголиные ловцы" на Волхове ("гоголь" - вид утки); под 1283 г. указаны ловища лебединые (ПСРЛ, т. XXV, стр. 149, 164, 155.). Герберштейн также пишет об охоте на лебедей и журавлей; он упоминает и о перепелах (См. С. Герберщтейн. УК. соч., стр. 104, 211.). Термин "перепел" был известен в русском языке того времени (См. И. И. Срезневский. Материалы.., т. II, стб. 894, 977.).

В источниках встречаются характерные наименования угодий, где водились или гнездились промысловые птицы: "гоголев наволок", "ловища лебединые", "сокольи гнезда", "садбища кречатьи" "тетеревиный мох" (ГВНиП, № 279, 287, 288; АСЭИ, т. I, № 562; т. III, № 291а.).

Подробных сведений о способах охоты немного. Обычно в источниках говорится о "ловах", "утехе" (ПСРЛ, т. XI, стр. 222; т. XVIII, стр. 196; ДДГ, № 17.), битье "зверя" вообще или какого-либо конкретного зверя (например, бобров), о гоньбе (например, зайцев) и т. д. Встречается также термин "полесовать" (ГВНиП, № 96, 322; ЛЗАК, вып. 35, № 48, стр. 154.), который применяется к процессу промысловой охоты. В одном более позднем источнике этот термин раскрыт так: "полесовал, лоси бил" (См. И. И. Смирнов. Восстание Болотникова 1606-1607. М., Госполитиздат, 1951, стр. 70.).

Все же некоторые сведения о различных способах охоты на Руси во второй половине XIII-XV в. в источниках имеются. Известна, например, охота с ловчей птицей (соколами, ястребами, кречетами) на лебедей, гусей, уток, журавлей, зайцев, фазанов и тетеревов (ПСРЛ, т. XI, стр. 222; т. XXV, стр. 154, 155; УЛС, стр. 48; Сб. РИО, т. 41, № 43, 48, 58; С. Герберштейн. УК. соч., стр. 115, 211, 272.). О битье лебедей и гусей соколами и кречетами говорится (в виде метафоры) в "Задонщине". Источники сохранили известия о некоторых аксессуарах соколиной охоты: "колодицах" (от которых "рвутся" соколы), "колокольцах" (которыми они гремят), "бубнах". Сцены соколиной охоты имеются на древнерусских миниатюрах; изображения конных сокольников с соколами есть на монетах (ПСРЛ, т. XXVI, стр. 132; ПЛ, вып. 1, стр. 90; Сб. РИО, т. 35, № И; И. И. Срезневский. Материалы.., т. I, стб. 1247; Повести о Куликовской битве, стр. 282; А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник, стр. 91; Б. А. Рыбаков. УК. соч., стр. 681.).

Была распространена и охота с собаками. Упоминания об охотничьих собаках (в том числе и о "выжлях") встречаются в источниках неоднократно; собак использовали, например, для травли зайцев, при охоте на белок и медведей (ПСРЛ, т. XI, стр. 222; АФЗХ, ч. II, № 21; ГВНиП, № 345; АСЭИ, т. II, № 206, 426; РИБ, т. VI, № 134; С. Герберштейн. УК. соч., стр. 210. См. так же А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник, стр. 91; его же. УК. соч. ВИ, 1955, № 2, стр. 66; А. Л. Xорошкевич. УК, соч., хтр. 55.).

Название охотничьей собаки ("выжля") имеется в берестяной грамоте № 135; к 1500 г. относится прозвище (?) "Выжлятник" (См. Н. М. Тупиков. УК. соч., стр. 99.). В несколько более позднем (1521 г.) документе упомянуты "пес борзой" и "собака подсоколья" (Сб. РИО, т. 35, № 79.). Великокняжеская "псарня" упомянута в духовной Ивана III (ДДГ, № 89.).

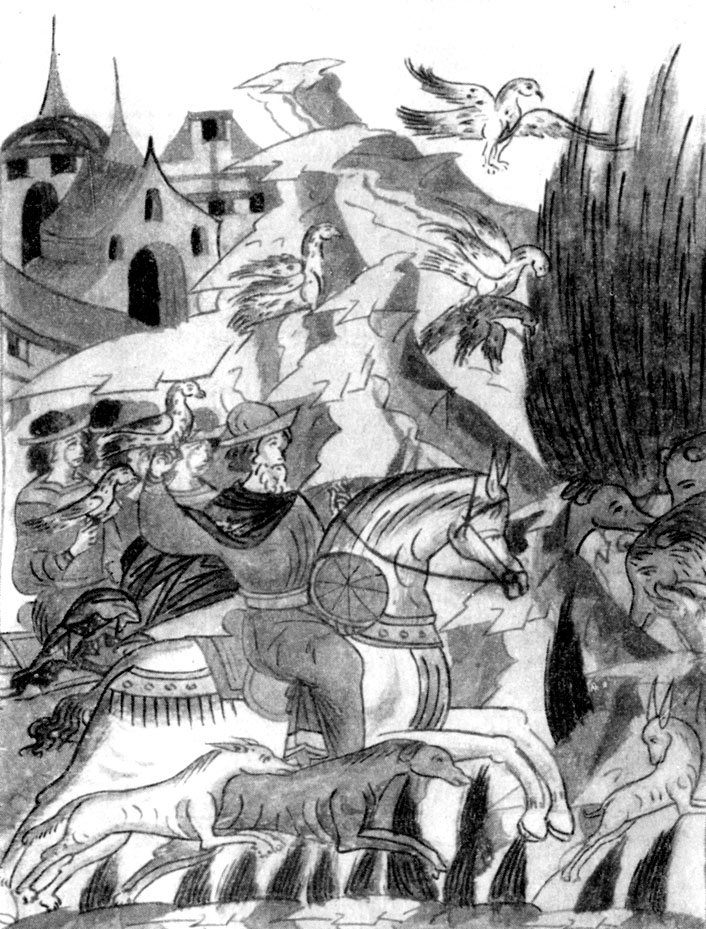

Охота с соколами и собаками. Миниатюра XVI в. (БАН, 30.7.30.11, стр. 1620).

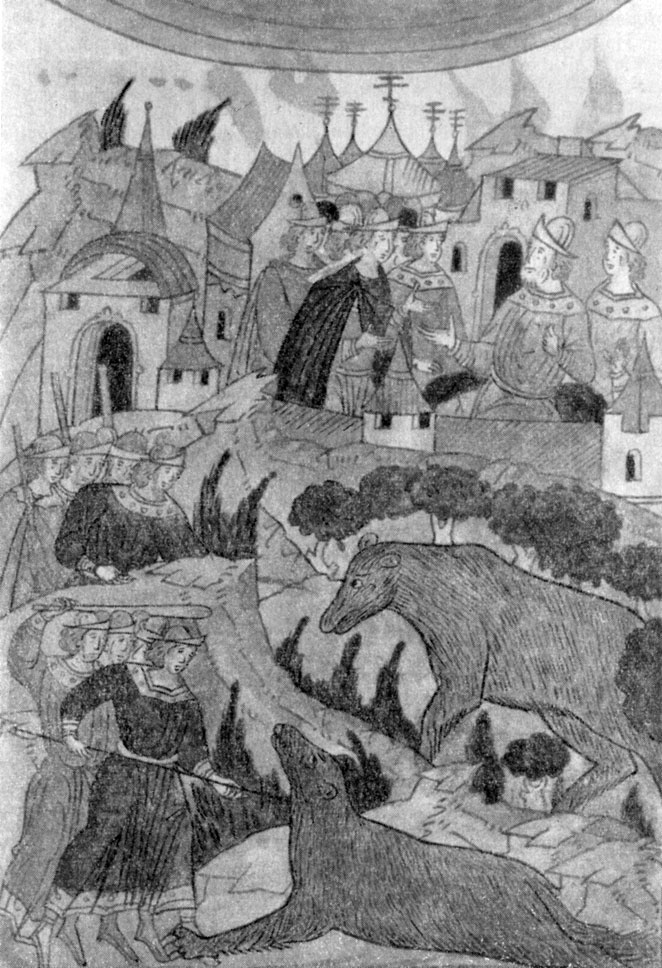

Охота на медведя. Миниатюра XVI в. (БАН, 30.7.30.1, стр. 160).

В качестве орудий охоты на медведя на древнерусских миниатюрах и монетах изображаются рогатины и дубины (См. А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник, стр. 90-91; Б. А. Рыбаков. УК. соч., стр. 681; ГБЛ, ф. 98, № 202, л. 186 (охота на оленя?).). Сцена охоты с рогатиной выгравирована на известной рогатине Бориса Александровича Тверского (См. Б. А. Рыбаков. УК. соч., стр. 636-637.). В Ипатьевской летописи под 1255 г. говорится, что Даниил Галицкий рогатиной убил трех "вепрев". Широко применялся для охоты лук со стрелами. В районах, где в хозяйстве преобладала охота (Север, Пермь), термин "лук" употребляли для обозначения единицы обложения (ГВНиП, № 307; АСЭИ, т. III, № 291а. См. так же Л. В. Данилова, УК. соч., стр. 141, 154, 296; Г. Е. Кочин. Сельское хозяйство.., стр. 195, 275, 286-287, 345.). Охотничьи стрелы с костяными и железными наконечниками, а также целиком деревянные стрелы обнаружены при археологических раскопках (например, в Дмитрове, Кимрах, Рязани, Новгороде) (См. А. А. Мансуров. УК. соч., стр. 86; Н. П. Милонов. УК. соч. СА, вып. IV, стр. 160; его же. МИА, № 13, стр. 156; А. Ф. Медведев. УК. соч. МИА, № 65, стр. 148-150, 152, 171. Описание древнерусских луков и стрел см. там же, стр. 138-172.).

Изображения лучников, стреляющих в птиц и зверей, имеются на древнерусских миниатюрах, монетах, а также на некоторых предметах: рогатине Бориса Александровича Тверского, грузиле из Новгорода (См. Б. А. Рыбаков. УК. соч., стр. 636-637, 681; А. Ф. Медведев. УК. соч., стр. 139; ГБЛ, ф. 98, № 202, л. 152 об., 186; ф. 173, № 100, л. 20.).

Для охоты на дичь применяли (большей частью крестьяне) (См. В. А. Мальм. УК. соч., стр. 111.) сети, силки, "прибои", "пругла"; зайцев, например, ловили при помощи "слопцов" (ПСРЛ, т. XI, стр. 30; РИБ, т. VI, № 12, 25, 43, 134.) ("слопец" - род "ловушки на мелких зверей, убойная плаха с поедью, наживой и насторожкою") (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV, стр. 223.), птиц - с помощью "кляпцов" (См. В. А. Мальм. УК. соч., стр. 111, 112. Ср. РИБ, т. VI, № 5, стр. 421.).

Весьма распространенной была ловля водоплавающей птицы "перевесами", представляющими, судя по этнографическим данным, весьма сложное сооружение в виде огромных сетей, вертикально подвешиваемых в местах пролета птиц (История культуры древней Руси, т. I, стр. 73; Н. Аристов. УК. соч., стр. 8. Рисунок перевеса для ловли птиц см. "История культуры древней Руси", стр. 74; описание перевесов см. у Н. Аристова (ук. соч., стр. 8), а также в работах В. А. Мальм (ук. соч., стр. 112, ИЗ) и С. Руденко (Перевес. "Материалы по этнографии", т. IV, вып. 2. Л., 1929, стр. 1-13).). Упоминания о перевесах встречаются в источниках, относящихся к Бежецкому, Белозерскому, Владимирскому, Дмитровскому, Костромскому, Московскому, Муромскому, Переяславскому, Пошехонскому, Рязанскому, Суздальскому, Угличскому уездам, Новгородской и Двинской землям и району Холмогор (ГВНиП, № 121, 122, 170, 179, 180, 182, 183, 198, 199, 201-204, 213-216, 240, 249, 257, 264, 266, 267, 273, 275, 285; ДДГ, № 68, 94; АФЗХ, ч. I, № 207, 217, 307, 309; АСЭИ, т. I, № 146, 148, 163, 228, 229, 270, 367, 371, 456, 477, 536, 624; т. II, № 208, 238, 244а, 340, 347, 355, 371, 418, 419, 477, 486; т. III, № 23, 46, 285, 315, 322, 344, 341, 341а, 352, 354; Г. Е. Кочин. Материалы.., стр. 232.). Много раз говорится о перевесах и в новгородских писцовых книгах. В актах встречается термин "плохи" - просеки в лесу, где сооружали перевесы (АСЭИ, т. III, № 199, 208, 284, 285.).

В одной грамоте есть выражение "ток ловити" (то есть ловить птицу во время тока) (АСЭИ, т. III, № 280.).

Большую сложность, очевидно, представляла ловля бобров, так как она была связана не только с устройством особых ловушек, но и с такими работами, как, например, перекапывание берегов водных протоков ("боброва перекопь") (АСЭИ, т. II, № 290, л. 14. Подробнее о способах ловли бобров см. В. А. Мальм. УК. соч., стр. 111-112; В. Н. Скалой. Речные бобры Северной Азии. Изд-во МОИП, 1951, стр. 100-101, 114. (Материалы к познанию фауны и флоры СССР.., не, отдел зоологии, вып. 25).).

В источниках встречаются указания на "путики" (ГВНиП, № 108, 134, 135, 141, 156, 163, 167, 183-185, 188, 194, 199, 201-204, 206, 208, 209, 273-275; АСЭИ, т. II, № 1, 208, 238, 255а, 289, 303; т. III, № 206, 280. Подробнее о "путиках" см. В. А. Мальм. УК. соч., стр. 113-114.) - приспособления для лова зверей; применялись также и ловчие ямы (См. В. А. Мальм. УК. соч., стр. 114; А. Л. Монгайт. Рязанская земля, стр. 267.).

Из продуктов охоты, кроме меха животных, упоминаемого много раз и в виде шкур и в виде меха на одежде и головных уборах, источники называют мясо, сало, кожу, пух (Ипатьевская летопись под 1255 г.; ГВНиП, № 96; РИБ, т. VI, № 24.).

Охотой князей и крупных феодалов ведали разные слуги: ловцы, ловчие, охотники, бобровники, псари, сокольничие, сокольники, кречетники, "ястребные" (специалисты по охоте с ястребами), "помытчики" (ПСРЛ, т. X, стр. 163; т. XI, стр. 222; ГВНиП, № 84; ДДГ, № 17, 21, 22, 29, 61, 71, 84, 86, 95, 96; АФЗХ, ч. I, № 95, 248, 251; ч. II, № 3, 14, 17, 18, 21, 25 33, 35; АСЭИ, т. II, № 95, 206, 318, 403, 426, 466; т. III, № 2, 26, 118, 324, 333, 353, 407; ПДС, стр. 35, 122; Сб. РИО, т. 41, № 34, 58, 68, 83; ПРП, вып. 3, стр. 467; НПК, т. IV, стб. 6; т. V, стб. 53.). О размерах феодальной охоты можно судить по тому, что имелись специальные княжеские охотничьи ватаги, совершавшие подчас дальние экспедиции за пушниной и ценной птицей (ГВНиП, № 83-85.), специальные "сокольни", "сокольничий" и "ловчий" пути у великих князей (ДДГ, № 2, 12, 86.). В источниках встречаются также термины "лисичник", "лисиднциник" и "белочник". Трудно определить значение этих слов; "белочник", видимо, - купец, торгующий шкурками белок (НПК, т. V, стб. 29; новгородская берестяная грамота № 355; Сб. РИО, т. 41, № 81.).

Некоторые отрасли охоты вообще находились в монопольном владении феодального государства. В одном из документов сообщалось, что все пойманные кречеты идут великому князю (Сб. РИО, т. 35, № 20, стр. 87.).

Однако несмотря на наличие людей, специально занимавшихся охотничьим промыслом (среди них были и холопы) (ДДГ, № 86; АСЭИ, т. 1, № 499, 612.), феодалы и в этой отрасли хозяйства широко эксплуатировали труд крестьян. Крестьяне участвовали (по-видимому, в качестве загонщиков) в охоте феодалов на медведей, лосей (АИ, т. I, № 117; АСЭИ, т. I, № 492; т. III, № 119.). В актах упоминается "бобровое" в числе поборов с крестьян (АСЭИ, т. III, № 117, 190. В рязанских актах, возможно, этот побор с крестьян выражен в формуле: "ни бобровник... в околицу... не въезжает" (АСЭИ т. III, № 324, 325, 328, 333, 354-356, 359, 361, 370).); встречаются указания на ловлю бобров как на одну из отработочных крестьянских повинностей. Крестьяне обязаны были, например, ходить "на бобры... в осенине", участвовать в ловле бобров, проводимой бобровниками великого князя и великой княгини (АФЗХ, ч. I, № 201; АСЭИ, т. I, № 132; т. II, № 466.). Часто в обязанности крестьян входило предоставление постоев, "кормов", "подвод", "проводников" и "сторожов" ловчим, бобровникам, сокольникам, псарям и другим участникам феодальной охоты, а также обеспечение корма охотничьим собакам и ловчей птице (АФЗХ, ч. I, № 251; ч. II, № 3, 14, 15, 17, 21; АСЭИ, т. I, № 132, 215, 254, 323, 363, 393, 652; т. II, № 206, 426, 466; т. III, № 42, 61, 324, 328, 354-356, 359-361, 370.). По новгородским писцовым: книгам видно, что в состав натуральных оброков могли входить зайцы, соколы, тетерева; там же говорится об обязанности населения ловить соколов и имеется упоминание о крестьянах-сокольниках (См, Л. В. Данилова. УК. соч., стр. 141; Г. Е. Кочин. Материалы.., стр. 125, 333, 360.). Известны повинности, очевидно, также связанные с охотой: "соколыцина" и "подгнездное" (Сб. Муханова, № 29; НПК, т. V, стб. 53.). Иван III в письме к дочери: Елене упоминает "смердов", ловивших для него черных соболей (Сб. РИО, т. 35, № 77.). Если для феодалов охота (с собаками или соколиная) была своего рода боевой тренировкой или "утехой", развлечением (Об охоте как "утехе" феодалов и об отличии ее от промысловой охоты см. Г. Е. Кочин. Сельское хозяйство.., стр. 285, 460, а также ДДГ, № 17, стр. 48.), не имевшими существенного экономического значения, то промысловая охота, особенно пушная, была заметным фактором в экономике Руси и в ее экспорте (О вывозе пушнины см. А. Л. Хорошкевич. УК. соч., стр. 45-121, 156-157.). Для широких слоев населения страны (за исключением некоторых северных районов Новгородской земли) охотничий промысел, хотя и был повсеместно распространен, оставался подсобным занятием (Об относительном значении охоты и скотоводства в древней Руси см. В. И. Цалкин. УК. соч. МИА, № 51, стр. 125-139.).

Ловля птиц сетью. Миниатюра XVI в. (БАН, 30.7.30.1, стр. 1444).

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'