ПОИСК:

ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ В ПОСЛАНИЯХ ИВАНА IV (Я. С. Лурье)

Время Ивана Грозного неизменно привлекает к себе внимание историков. Это время резкого обострения классовой борьбы, окончательного оформления крепостного права, укрепления централизованного самодержавного государства, огромного увеличения международного авторитета России. В центре всех этих событий - сам царь, «человек с сильной волей и характером» (О кинофильме «Большая жизнь». Постановление ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 г. Госполитиздат, 1950, стр. 21), последовательный сторонник феодально-самодержавного строя, создатель «прогрессивного войска опричников» (Там же). Послания Ивана Грозного - исторический источник, значение которого едва ли может быть переоценено.

Послания, помещенные в настоящем издании, по их характеру и содержанию могут быть разбиты на две группы: послания, предназначенные для русских адресатов, и дипломатические послания. К первой группе безусловно могут быть отнесены только три послания: в Кирилло-Белозерский монастырь, Василию Грязному и «великому князю всея Руси» Симеону Бекбулатовичу. К числу дипломатических посланий относятся: послание английской королеве Елизавете, два послания шведскому королю Иоганну III, несколько посланий, связанных с ливонским п эхо дом 1577 г., и послание польскому королю Стефану Баторию. К этой же группе относятся и послания к польскому королю Сигизмунду II Августу и гетману Гр. Ходкевичу, написанные в 1567 г. от имени бояр, но фактически, по всей видимости, принадлежащие царю. Промежуточное положение между двумя названными группами занимают послания Курбскому и Тетерину. Эти «государевы изменники», проживавшие во время написания царских посланий в Польско-Литовском государстве, не были, конечно, иностранными правителями, которым подобает писать дипломатические грамоты, но вместе с тем они не были уже и подданными царя. По содержанию первое послание Курбскому - самое большое и значительное из произведений царя - одинаково важно как для понимания внутренней истории «Российского царства», так и для истории его взаимоотношений с «безбожными языками»; второе послание Курбскому и послание Тимохе Тетерину больше связаны с внешнеполитическими делами, чем с внутренними: эти послания принадлежат к числу грамот, написанных во время похода 1577 г.

Итак, внешнеполитическая тематика занимает весьма важное место в издаваемых посланиях Грозного - несмотря на то, что мы помещаем здесь лишь небольшую часть его дипломатических посланий. А между тем в литературе, посвященной Грозному, эта сторона его творчества почти совсем не нашла отражения - историков занимали только внутриполитические вопросы в сочинениях царя. Этим вопросам посвящены многие страницы у Соловьева, Костомарова, Ключевского и других буржуазных историков (С. М. Соловьев, История России. Издание «Общественной пользы», кн. II, стлб. 160 - 163, 501-504; Н. И. Костомаров. Исторические монографии и исследования, т. XIII, 1881, стр. 255 - 291; В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II. М., 1906, стр. 208 - 214, 240 - 249.). В трудах советских историков - И. И. Смирнова, И. У. Будовница (И. И. Смирнов. Иван Грозный. Л., 1944, стр. 102 - 108; И. У. Вудовниц. Русская публицистика XVI в. 1947, стр. 286 - 296.) эти вопросы получили новое, марксистское, освещение: образ Грозного - политического деятеля- освободился в этих трудах от искажений, допускавшихся буржуазными учеными. В настоящей статье мы уделяем значительное место менее разработанной стороне творчества Грозного - его высказываниям по вопросам внешней политики. Этим определяется и построение статьи: первый раздел ее посвящен посланиям, связанным с внутренней политикой (Речь идет только о политических вопросах, современных самим посланиям (1564 - 1582 гг.). Разбор высказываний царя (часто весьма неточных и тенденциозных) о начале его царствования («боярское правление»), восстание 1547 г., «избранная рада») отнесен в комментарии (см. прим. 21 - 33)); остальные два раздела - дипломатическим посланиям царя в связи с историей его внешней политики. Первого послания Курбскому нам придется касаться дважды - в связи с обоими вопросами.

I

В своей статье «Личность царя Ивана Васильевича Грозного», этом запоздалом обвинительном акте против Ивана IV, Н. Костомаров выражал удивление и возмущение по поводу послания Ивана Грозного Курбскому. «С какою целию написано это письмо, и чего добивался царь от Курбского?», - спрашивал Костомаров. «Неужели он хотел, ему нужно было п он надеялся убедить Курбского признать царя во всем правым, а себя и всех опальных и замученных виновными?..Или уж не хотел ли Иван склонить Курбского воротиться? Но этого намерения и в письме Ивана не видно» (Н. И. Костомаров, ук. соч., стр. 255 - 256.).

В настоящее время мы в состоянии ответить на вопросы, поставленные Костомаровым. Царь ни в чем не собирался убеждать Курбского и еще менее собирался склонить его к возвращению. Послание царя вообще меньше всего было рассчитано на «князя Андрея». Послание это, как мы можем теперь с уверенностью сказать (См. «Археографический обзор».), не было даже формально адресовано «князю Андрею». Это было «царево государево послание во все его Российское царство на крестопреступников его, на князя Андрея Курбсково с товарищи, об их измене». Адресатом послания было «все Российское царство», обращения к «крестопреступнику» на страницах послания носили характер не убеждения, даже не увещевания, а прежде всего - обличения. Начав послание с прямого обращения к Курбскому, царь уже на второй странице переходит с единственного числа («почто, о княже...») на множественное («ваши нзволыния быти друзи и служебники...вы же им воздаяние много за сие злодейство даровали есте») - в соответствии с заголовком послания: «на князя Андрея Курбского с товарищи». Состав этих «товарищей» по «крестопреступлению» был довольно пестр: сюда входило, например, такое знатное лицо, как В. С. Заболоцкий, которого агент германского императора в Польше аббат Цир почтительно именовал «князем Московским» («Wladimirus dux Moscovita») (Венский Государственный архив, Polonica, Bericht Cyrus an Maximilian II II, 15. Осt. 1569; об этом источнике см. ниже, стр. 493, прим. 1.); входили сюда и менее знатные люди, как, например, служилый человек Тимофей Тетерин, насильственно постриженный царем в монахи, бросивший монастырь и бежавший за границу, другой выходец из служилого класса, Марк Сарыхозин, ученик известного церковного деятеля Артемия (тоже бежавшего в свое время в Литву), и другие. Несмотря на пестроту состава, «крестопреступников» объединяло вполне сходное отношение к новым политическим порядкам, заведенным в Москве. «А есть у великого князя, - писали Тетерин и Сарыхозин боярину Морозову об Иване Грозном, - новые верники: дьяки, которые его половиною кормят, а другую половину себе емлют, а которых дьяков отцы вашим отцам в холопстве не пригожались, а ныне не токмо землею владеют, но и головами вашими торгуют».

Иван Грозный. Гравюра из немецкого 'летучего листка' XVII в.

Все эти «крестопреступники», находясь за границей, не пребывали в бездействии. До нас дошло несколько посланий Курбского и одно письмо Тетерина и Сарыхозина, адресованное на Русь; существовали, невидимому, подобные послания и от других лиц. Как проникали эти письма в Московскую Русь, мы точно не знаем, но с уверенностью можем отвергнуть легенду «Степенной книги» XVII в. (увековеченную А. К. Толстым) о слуге Курбского, Василии Шибанове, якобы явившемся в Москву и подавшем письмо своего господина «на красном крыльце» царю (См. комментарий к первому посланию Курбскому, прим. 7. ). В действительности, как мы узнаём из официальной летописи, Шибанова «поймали воеводы» - где-то в районе границы, и если у него и было обнаружено послание его господина царю, то уж, конечно, оно не предназначалось для передачи «на красном крыльце», а было рассчитано, как и ответное письмо царя, не на одного адресата, а на «все Российское царство». Чтобы представить себе действительные пути проникновения «эпистолий» Курбского на Русь, следует обратить внимание на несколько писем его, направленных в Псковско-Печорский монастырь (между Псковом и Юрьевом - Тарту). Из этих писем мы обнаруживаем прежде всего, что Курбский был связан с монастырем еще до своего бегства и поверял каким-то «старцам» этого монастыря (в частности, старцу Вассиану, казненному впоследствии Грозным в связи с «новгородским изменным делом») достаточно интимные дела: он жаловался им на начинающие «кипеть» против него «напасти и беды от Вавилона», т. е., как предположил уже древям и комментатор одной из его рукописей, «наветы и умышления великого князя». Связь эта не прекратилась и после бегства Курбского: «государев изменник» не только не стеснялся компрометировать монастырских старцев, живших под властью «великого князя», своими письмами, но энергично побуждал их «претить» (возражать) «царю или властёлям о законопре-ступных»; когда же старцы попытались прервать сношения со столь опасным корреспондентом, он обрушился на них с упреками, дословно совпадающими с упреками царю в первой «эпистолии» к нему («каких напастей и бед...и гонения не претерпех!», угроза взять «сие пнсанейце» с собой в гроб). Приложить к этим письмам и саму эту «эпистолию», сохранившуюся, кстати, в тех же сборниках, что и последнее письмо в Печорский монастырь, было бы для Курбского и уместно и удобно (Три послания Курбского в Псковско-Печорский монастырь, (одно - «некоему старцу» и два - старцу Вассиану) см.: Курбский, Сочинения (изд. 1914 г.), стлб. 377 - 410.).

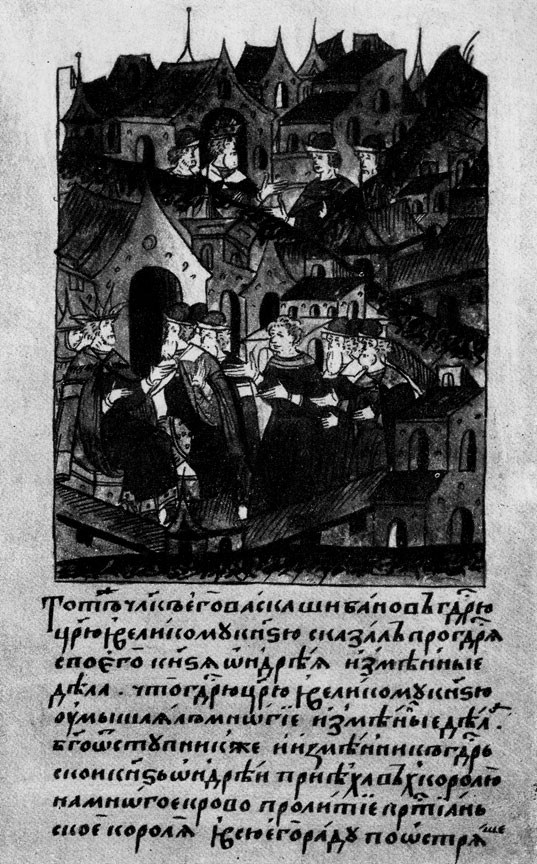

Пойманный воеводами Василий Шибанов сообщает Грозному 'изменные дела' Курбского. Миниатюра из Синодального списка Никоновской летописи

Таким образом, вопреки Костомарову, у царя Ивана Васильевича было вполне достаточно «побуждений к написанию такого длинного письма». Предназначая, как и его противники, свое послание для «всего Российского царства», выступая не против одного Курбского, но против всех «крестопреступников» разом, Грозный и сам в своем послании ощущал себя не отдельной «смиренной» личностью, а носителем «православного истинного христианского самодержства, многими владычествы вла-дующего». По справедливому замечанию И. И. Смирнова, «своеобразие Ивана Грозного как политического писателя заключается в том, что, будучи теоретиком и защитником самодержавия, он выступает при этом как апологет своей собственной власти, придавая своим воззрениям на природу царской власти характер своего рода политической исповеди, изложения тех принципов, которыми он сам - царь - руководствуется в управлении государством. Эта черта воззрений Ивана Грозного придает его писаниям особый, неповторимый колорит: практическая деятельность подымается здесь до высоты теории, а сама теория выступает, как прямое и непосредственное руководство к практической деятельности, определяющее и направляющее эту деятельность» (И. И. Смирнов, ук. соч., стр. 105 - 106.).

Защита и обоснование неограниченных прав самодержавной власти - вот основная тема первого послания Курбскому. «А жаловати есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же»- провозглашает царь. Эта же тема повторяется и в остальных посланиях. В послании Снгизмунду II Августу от имени Воротынского «водное царское самодержство» Ивана IV противопоставляется «убогому королевству» Ягеллонов; .в послании Стефану Баторию Грозный многозначительно именует себя царем «по божьему изволению, а не по многомятежному человечества хотению» и т. д.

Объявляя всех подданных, независимо от их происхождения «холопами» самодержавной власти, Грозный, однако, хорошо отличал врагов самодержавия от его друзей - «злодеев» от «добродеев». «Злодеи» - это, прежде всего, «боляре». Как и все представители господствующего класса, Иван IV не любил вспоминать, что у этого класса имеется и еще более опасный враг -народные массы, угнетаемые и крупными и мелкими феодалами. Даже народное восстание 1547 г. царь (вопреки более раннему и более достоверному летописному рассказу (См. комментарий, прим. 24.)) изображал как дело рук «бояр...наустивших [настроивших] народ художайших умов». Только в одном месте, вспоминая о самоуправстве князей Шуйских в годы его детства, Грозный говорит о «болярах» с сочувствием - да и то речь идет о «доброхотных» и «угодных» «болярах», ставших жертвами княжья. В остальных случаях «вы, бояре», как постоянно обращается царь к Курбскому, - всегда враги. И здесь мы еще раз видим, что противник, с которым полемизирует Грозный на страницах своего послания, - не индивидуальный, а собирательный. Грозный знает, что Курбский был еще «юн» в 30-х годах XVI в., когда, после смерти Василия III, бежали в Литву, «скача и бесясь», князь Семен Вельский и окольничлй Иван Лятцкий; но, поскольку он пошел по их пути, он подобен им и несет ответственность и за их преступления. Курбский только видел своими «беззаконными очами» злоупотребления наместников в годы «боярского правления» - в 50-х годах XVI в., в период так называемой «избранной рады», наместничье управление было ликвидировано; но, бежав за границу и «восхотев изменным обычаем» именоваться князем Ярославским, он воскресил боярские традиции прежних времен и несет ответственность за своих политических предков.

Осуждая «синклитов» (светских вельмож) за разрушение «великих царств», царь был не более снисходителен и к «епархам» (к духовной знати). Полная ортодоксальность в религиозных вопросах, его гордое убеждение, что в гонении на веру его не могут обвинить даже «бесовские служители», не мешали царю считать, что не может не погибнуть царство «от попов владомое». В связи с этим следует со всей решительностью отвергнуть взгляд на мировоззрение Грозного как на своего рода теократический абсолютизм,высказанный И. Н.Ждановым в его статье «Сочинения царя Ивана Васильевича» (И. Н. Жданов. Сочинения царя Ивана Васильевича. Соч., т. I, СПб., 1904.). Порочный методологически, взгляд этот основан в значительной степени на недоразумении: в известном ему тексте первого послания Грозного Курбскому Жданов читал рассуждение царя о «постничестве» (отшельничестве) и «общежительстве» (совместной монашеской жизни), завершающееся словами: «Се же убо разумей разнство постническому и общежительству: очима видел еси, и от сего можеши разумети, что сие есть. К сему же пророк речет: горе дому, имже домом жена обладает, горе граду, имже мнози овладают» (см. стр. 88). Далее в послании царь переходит к общим рассуждениям о том, как следует управлять государством. Жданов сделал из этого вывод, что «общежи-тельство», по представлению царя, - это не только общая жизнь в монастыре, но и всякая совместная жизнь людей, в том числе и государство: «Таким образом, - делает вывод И. Н. Жданов, - строй государственный представляется как существенно сходный по своим основам с бытом общинно-монастырским» (Там же. стр. 149 - 150.).). Заглянув в издаваемый нами новый, более исправный текст первого послания Грозного (стр. 27), мы можем убедиться, что Грозный вовсе не думал того, что приписал ему И. Н. Жданов: фраза в известном Жданову тексте послания была оборвана на середине; в действительности же царь писал: «разумей разнство постничеству и общежительству и святительству ицарьству». И дальше царь говорит как раз противоположное: он доказывает, что царская власть принципиально отлична от всякого «святительства», ибо царь не должен соблюдать известного евангельского завета - когда его «бьют в ланиту» (щеку), подставлять другую, ибо тогда он будет «без чести». «Святителю же сие прилично - по сему ж разньству разумей святительству с царством!».

Царь четко противопоставляет свою программу идеалам «крестопреступников». Он решительно осуждает вмешательство «епархов и синклитов» в управление, «совладение» вельмож «на градех» (наместничество) и т. д. Но что он предлагает взамен, чем он хочет дополнить реформы, проведенные уже в 50-х годах, - этого мы от царя не узнаём. Виной здесь в значительной степени те литературные каноны, которые делали в глазах человека XVI в. неприличной слишком светскую тематику («неистовых баб басни») и которые, в частности, побудили какого-то редактора-современника (а может быть и самого автора) составить ту выхолощенную по содержанию, но зато идеально благочестивую краткую редакцию первого послания Курбскому, которую мы можем прочитать в настоящем издании следом за пространной.

Опричнина, - это важнейшее мероприятие Грозного, вызывавшее столько споров и недоумений среди современников и потомков, - не находит истолкования в дошедших до нас сочинениях ее руководителя. Историки, правда, усматривают намек на подготовку этого мероприятия в том месте первого послания, где царь многозначительно замечает Курбскому, считавшему своих сторонников «сильными во Израиле» и «чадами Авраама»: «может господь и из камней воздвигнуть [создать] чад Аврааму». Этой, по выражению Ключевского (В. О. Ключевский, ук. соч., М., 1906, стр. 212), «исторической угрозой», царь в первом послании Курбскому и ограничился, может быть, потому, что послание было написано за несколько месяцев до учреждения «особного двора», и конкретные формы нового учреждения еще не определились. Когда же опричнина стала совершившимся фактом, «кресто-преступники» за рубежом сумели развернуть вокруг этого «разделения людей единого христианского народу и единые веры» такую пропаганду, что Грозный предпочел не вдаваться в разъяснение сущности этого учреждения, а просто объявил, что у него «опричнины и земского нет». Именно такой ответ по вопросу об опричнине был продиктован царем одному из четырех бояр, получивших в 1567 г. тайные послания от Сигизмунда II Августа и гетмана Григория Ходкевича с соболезнованием по поводу «неразсудительногожестосердия» московского государя. Последующие (прямые и косвенные) упоминания опричнины в сочинениях Грозного относятся к тому времени, когда в истории этого учреждения наступил глубокий перелом. Ярким памятником этого перелома может служить знаменитая «Духовная» (завещание) царя 1572 г. «Ждал я, кто бы поскорбел со мной, - писал Грозный в этом завещании, - и не явилось никого, утешающих не нашел, заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь» (Цитата в переводе Ключевского (там же, стр. 239); подлинный текст см. ниже, стр. 524.). По очень вероятному предположению исследователя (С. Б. Веселовский. Духовное завещание Ивана Грозного. Изв. АН СССР, сер. истор. и философ., т. IV, № 6, 1947, стр. 515.), речь здесь идет именно об опричниках, этих новых «чадах Авраама», созданных царем и не вполне оправдавших его надежды в военном отношении: опричники не сумели отстоять Москву от крымцев в 1571 г. Отголоски этого же недовольства опричниками мы встречаем и в наставлении, посланном Грозным в 1574 г. опричнику Василию Грязному, - царь именует Грязного и его товарищей «дрочонами» (неженками), не умеющими воевать, и замечает: «А что сказываешься великий человек - ино что по грехам моим учинилось (и нам того как утаити?), что отца нашего и наши князи и бояре нам учалиизменяти, и мы и вас, страдников [холопов], приближали, хотячи от вас службы и правды».

Было бы, однако, большой ошибкой на основании этих иронических слов царя сделать вывод, что в 70-х годах он уже не разделял своих прежних воззрений, высказанных в первом послании Курбскому, и намеревался снова приблизить взамен «страдников» «князей и бояр». Если кто-либо из князей и бояр и рассчитывал на это, то им пришлось быстро разочароваться. Доказательством этому может служить уже послание в Кирилло-Белозерский монастырь, написанное царем еще до грамоты Грязному - в 1573 г.

«Послание царя и великого князя Иоанна Васильевича всеа Руси в Кирилов монастырь игумену Козме, иже о Христе с братиею» не было еще, сколько нам известно, предметом специального исследования историка. До сих пор это послание привлекало к себе внимание исследователей лишь с литературной и культурно-бытовой стороны. А между тем, оно несомненно заслуживает внимания и с чисто исторической точки зрения. Характерны уже сами обстоятельства появления этого послания - оно написано в ответ на грамоту игумена и «братии» монастыря в связи с конфликтом между двумя влиятельными монахами - Ионой, в миру Иваном Васильевичем Шереметевым, и Варлаамом, в миру Василием Степановичем Собакиным. Это люди совершенно различного склада: Шереметевы - старый московский боярский род, пользовавшийся большим влиянием еще при предках Грозного и впавший в немилость накануне опричнины; Собакины - представители одного из служилых родов, возвысившихся в годы опричнины (Ср.: С. Б. Веселовский. Синодик опальных царя Ивана как исторический источник. Пробл. источниковед., т. III, 1940, стр. 339.), главным образом благодаря женитьбе царя (в 1571 г.) на представительнице этого рода - Марфе Собакиной. Варлаам (Василий Собакин) играл в Кирилло-Бзлозерском монастыре своеобразную роль царского уполномоченного, - Грозный иронически сравнивал его положение в монастыре с положением римского прокуратора Пилата: «понеже от царские власти послан»; руководство монастыря, очевидно, тяготилось присутствием Собакина и благоволило к Шереметеву. В 1573 г. Собакины разделили участь многих родов, возвысившихся в годы опричнины: попали в опалу (племянники Варлаама были обвинены в «чародействе»). Ободренные этим обстоятельством игумен и «братия» Кирилло-Белозерского монастыря и отправили царю свою грамоту, порицая Собакина и заступаясь за Шереметева. Но руководителям монастыря пришлось испытать разочарование: несмотря на свое недовольство Собакиными, Грозный не пожелал разделить благосклонность игумена Козьмы и «братии» к Шереметеву, и, начав свое послание с выражений глубочайшего уважения «господам и отцам», кончил его строжайшим выговором за покровительство опальному боярину. «Другой на вас Сильвестр наскочил», - зловеще заметил царь, напоминая игумену о ненавистном «попе», одном из вождей «избранной рады», к которой, кстати сказать, был близок в свое время и И. В. Шереметев.

Но недовольство царя Шереметевым и покровительствовавшим ему монастырским начальством объяснялось не только прошлым опального боярина. Положение Шереметева в Кирилло-Белозерском монастыре уже после его пострижения и превращения в монаха Иону тоже давало основания для беспокойства. Грозному стало известно, что опальный боярин, ставший «непогребенным мертвецом», продолжает владеть собственностью - держать при монастыре «особные годовые запасы». Монастырское начальство, с которым Грозный начал спор о Шереметеве еще задолго до написания послания 1573 г., указывало царю, невидимому, что эти шереметевские запасы служат подспорьем для хозяйства самого монастыря. Спор приобретал, таким образом, принципиальный характер: речь шла уже не об одном Шереметеве, а о монастырском хозяйстве в целом. Мнение царя по этому вопросу было вполне определенным: монастырь, имеющий собственные «села», ни от кого не должен зависеть в материальном отношении. «Милые мои!, - писал Грозный в послании, - доселе многие страны Кирилов пропитывал и в трудные времена, а ныне и самех вас в хлебное время, толико бы не Шереметев перекормил, и вам бы всем з голоду перемерети». Но точке зрения Грозного, принципиального противника того, чтобы монастырь «гонялся за бояры», противостояла точка зрения принципиальных защитников такого положения: «Не глаголи никто же, - с негодованием восклицает царь, - студные сия глаголы [постыдные слова]: яко только нам з бояры не знаться - ино монастырь без даяния оскудеет». Для того чтобы понять, почему эти «студные глаголы» так возмущали Грозного, следует вспомнить обстоятельство, отмеченное несколькими исследователями. Время опричнины характеризуется усиленным наплывом «вкладов» в монастыри: бояре, неуверенные в эти трудные для них годы в прочности своих владений, очень часто предпочитали «дарить» их в монастырь. Часто это была просто замаскированная продажа, но нередки и такие случаи, когда боярин обеспечивал себе при этом место в монастыре и надеялся «укрыться за спину» монастырских властей (Ср.: С. Б. Веселовский. Монастырское землевладение в Московской Руси во второй половине XVI века. Историч. зап., т. 10, 1941, стр. 103, 107; П. А. Садиков. Очерки по истории опричнины. .М. - Л., 1950, стр. 130.). Каковы были взаимоотношения между таким «дарителем» и монастырем в последующее время: становился ли он после этого скромным монастырским «слугой» или влиятельным покровителем, «ктитором» монастыря - это, вероятно, зависело от многих обстоятельств. Слова Грозного о монастырях, «гоняющихся за боярами», и положение Шереметева в Кирилловом монастыре говорят, во всяком случае, о том, что второй вариант не был редкостью. Такое положение, естественно, не устраивало царя. Послание его в Кирилло-Белозерский монастырь в значительной степени направлено против превращения монастырей в боярских вассалов или в замаскированные боярские вотчины.

Последнее из издаваемых здесь посланий, связанных с внутриполитическими делами, непосредственно возвращает нас к важнейшему мероприятию Грозного - к опричнине. Судьба этого учреждения в 70-х годах XVI в. вызывала и продолжает вызывать споры среди историков. В 1572 г. термин «опричнина» исчезает из официальных документов (разрядных записей), - значит ли это, что опричнина была отменена или что было только изменено ее название? Современники-иностранцы прямо говорят, что в 1572 г. «пришел опричнине конец» (Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного. Перевод И. И. Полосина, М., 1925, стр. 110, 151 - 152), но в русских источниках мы не находим таких прямых и определенных известий. Наиболее загадочно в этом отношении уже упомянутое завещание, написанное летом 1572 г.; в заключительной части этого завещания мы читаем: «А что есьми учинил опришнину, и то на воле детей моих Ивана и Федора, как им прибыльнее и чинят, а образец им учинен готов» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV - XVI вв., М., 1950, стр. 446 (начало завещания см. в «Археографическом обзоре»).). «Учинил опришнину» - так можно сказать и о существующем учреждении и об отмененном (и об отменяемом). Ясно одно: если царь оставлял вопросов судьбе опричнины на усмотрение сыновей, значит сам он уже не был убежден в ее бесспорных достоинствах. О том, что в 1572 г. произошло нечто большее, чем простая перемена названия «государева особного двора», говорят и некоторые частные акты, обнаруженные исследователями в начале XX в.; из них мы узнаём, что после 1572 г. некоторое число «земских» получило назад свои владения из опричнины (Ср.: Л. М. Сухотин. Из истории опричнины. ЖМНП, ноябрь 1911 г.; важные материалы о возвращении вотчин «земским» содержатся и у II. А. Садикова, (ук. соч., стр. 137 - 146). ).

Осенью 1575 г. Иван IV совершил поступок, который поразил современников едва ли менее, чем введение опричнины в 1564 г.: он передал свой титул «великого князя всея Руси» служилому татарскому хану Симеону Бекбулатовичу, а сам, как рассказывает летопись XVII в., «назвался Иваном Московским и вышел из града и живяше на Петровке и весь свой чин царский отдаде ему, Симеону, а царь Иван Васильевич ездил просто, что боярин, в оглоблях, человек; и как при-едет к царю Симеону, и ссажался с царева места далече, з бояры» (Этот неизданный летописец находится в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (пит. по: П. А. Садиков, ук. соч., стр. 42). Помещенное в настоящем издании послание «Иванца Московского» Симеону Бекбулатовичу является непосредственным следствием этой неожиданной реформы, а вместе с тем оно в значительной степени и объясняет эту реформу. Иа «челобитной Иванца Московского» (тщательно копирующей стиль подлинных челобитных) мы узнаём, что под властью «Иванца» находится какая-то особая территория, к которой он намеревается присоединять «вотчинишки» еще каких-то «людишек», находящиеся пока во владении «великого князя всеа Руси»; из этих вотчинишек он собирается «отсылатьпрочь» тех, которые ему «не надобны». Картина внакомая: «удел Иванца» с неизбежностью напоминает нам «особый двор государев» - опричнину. Как известно, одной из важнейших сторон опричной реформы было разрушение материальной базы родовитого боярства путем создания особой («опричной») территории, принудительного выселения из нее старых владельцев и. передачи их владений новым людям. «Удел Иванца» - это, очевидно, какая-то новая форма опричной территории.

Зачем же Грозному понадобилась эта новая форма и весь политический «маскарад» 1576г.? (П. А. Садиков, отметивший связь назначения Симеона «великим? князем» с опричниной, считает, однако, что «объяснение подобного маскарада» следует «искать во внешне-политической конъюнктуре» (ук. соч., стр. 43). Ниже (в комментарии к посланию Симеону, прим. 1) мы указываем, почему это предположение П. А. Садикова но представляется достаточно убедительным.). Ответ на это дают, как кажется,, известия нескольких иностранцев, посетивших Русь как раз в «правление» Симеона Бекбулатовича. Один из них, посол английской королевы Елизаветы Д. Сильвестр, удостоился личной аудиенции у «Иванца Московского» и имел с ним довольно интимный разговор. Во время этого разговора Грозный указывал Сильвестру на фиктивность своего отречения, но объяснял его «опасным положением государей», которые «подвержены переворотам (chaunge)», «что в настоящее время и оправдалось, ибо мы передали сан нашего правительства...в руки чужеродца...Причиной (occasion) этого является преступное и злокозненное поведение наших подданных, которые ропщут и противятся нам; вместо верноподданнического повиновения они составляют заговоры против нашей особы» (Ю. Толстой. Первые 40 лет сношений между Россиею и Англиею. СПб., 1875, стр. 179 - 182.). Сходное объяснение было, очевидно, дано и германскому послу Даниилу Принцу: в своем рассказе о путешествии в Москву в 1576 г. он писал, что царь передал власть Симеону «по причине подлости подданных» (Даниил Принц из Бухова. Начало и возвышение Московии, Чтения ОИДР, 1876, кн. III, отд. IV, стр. 29.). Дополнением к этим известиям могут служить известия иностранцев, писавших несколько позже, - англичан Горсея и Флетчера: по их словам, Симеон Бекбулатович нужен был царю как подставное лицо для проведения каких-то непопулярных, но доходных мероприятий (Горсеи. Записки о Московии. СПб., 1909, стр. 30 - 31; Флетчер. О государстве Русском. СПб., 1905, стр. 50. Относительно конкретного характера этих мероприятий оба источника расходятся: Горсей говорит об уничтожении «прежних долгов» вообще, Флетчер - об уничтожении жалованных грамот монастырям.). Сопоставив известия иностранцев с посланием «Иванца Московского», мы легко сможем понять, в каком именно вопросе Грозный ожидал наибольшего сопротивления «подлых подданных». Пропаганда «крестопреступников» вне и внутри Русского государства и действительные злоупотребления некоторых из «государевых слуг» сделали опричнину непопулярной; в течение многих лет ее существования Грозный объявлял через своих послов, что у него «опричнины нет»; в 1572 г. он и формально пошел на ее отмену. Реформа 1564 г., проведенная Грозным, в значительной степени осуществила поставленную им цель; родовитое боярство в основном было разгромлено. Но мог ли Грозный считать, что враги его полностью обессилены? Из послания Симеону Бекбулатовичу мы знаем, что в 1575 г. царь решил вновь провести «перебор людишек», прибегнув для этого к фиктивному разделению государства на владения «великого князя всея Руси» Симеона и «Иванца Московского». Нам не известны полностью ни формы этого разделения, ни весь объем мероприятий, проведенных с осени 1575 г. по осень 1576 г. (когда «великий князь» Симеон был сведен с престола «всея Руси» и получил «великое княжение Тверское»); мы не знаем также, почему Иван Грозный считал, что «маскарад» 1576 г. меньше взволнует «злокозненных подданных», чем опричнина. Ясно одно: несмотря на неудачи и разочарования 1564 - 1572 гг., царь вновь вернулся к своей прежней политике, «обозрительно» (осмотрительно) «перебирая людишек» и продолжая «носить меч в месть злодеям, в похвалу же добродеям».

Такая настойчивость, способность после временных неудач снова возвращаться к прежней политике, составляет характерную черту Грозного. Эта особенность бросается в глаза при изучении его внутренней политики: она присуща и его внешней политике.

II

Вопросы внешней политики не меньше, чем вопросы внутренней политики, были предметом споров и борьбы между царем и «крестопреступниками».

В 1552 г. войсками Ивана Грозного было завоевано Казанское ханство; в 1556г. к Русскому государству была присоединена и Астрахань. Крымский хан, с начала XVI в. ставший опаснейшим врагом Руси, превратился теперь в непосредственного соседа царя; наступление на Крым стало реальным делом. Но крымский хан был не единственным врагом Руси. Одновременно с войной на Волге войска Ивана IV вели военные действия в Прибалтике - в 1557 г. они нанесли поражение шведскому королю Густаву Вазе. И здесь первоначальные успехи русского оружия можно было развить дальше: невыплата Ливонским орденом дани, установленной еще при Иване III (в 1503 г.), давала повод для нового наступления в Прибалтике.

Каково будет дальнейшее развитие русской внешней политики? С конца 50-х годов вопрос этот стал предметом серьезных разногласий в московских правящих кругах.

В первом послании Курбскому царь говорит об этих разногласиях с достаточной ясностью и определенностью - гораздо яснее, чем о разногласиях по вопросам внутренней политики. С горечью вспоминает он те «словесные отягчения» и «супротивословия», которые ему пришлось выслушать от своих советников - друзей и единомышленников Курбского, в связи с начатой им Ливонской войной. «Како же убо вспомяну, - восклицает он, - о гермонских градех супротиво-словие попа Селивестра и Алексея и всех вас на всяко время, еже бы не ходити бранию, и како убо, лукавого ради напоминания Датц[к]ого короля, лето цело даете безлепо рифлянтом збиратися?». Говоря об этом «лете» передышки, полученном ливонцами и использованном ими для перехода под власть польского короля, царь имеет в виду перемирие, данное Ливонии по ходатайству короля Датского с марта по ноябрь 1559 г. Сопоставив замечание царя с летописью, мы легко сможем понять, почему Сильвестр, Адашев и другие их единомышленники настояли в этот момент на удовлетворении «лукавого напоминания» короля Дании: как раз в это же время (летом 1559 г.) брат Алексея Адашева Даниил вел военные действия на юге против Крыма и Турции.

О стремлении единомышленников Курбского вести войну именно в южном направлении царь в первом послании говорит столь же определенно, как и об их отрицательном отношении к Ливонской войне. Он иронически называет кратковременные успехи, достигнутые во время экспедиций Даниила Адашева и Вишневецкого на Днепр и Дон, «вашими победами, еже Днепром и Доном»; он всецело возлагает на Курбского и его друзей ответственность за неудачный поход И. В. Шереметева (будущего кирилло-белозерского монаха Ионы) на крымского хана: «еже по вашему злосоветию, а не по нашему хотению случилась такова пагуба православному христианству». Этим бесплодным набегам на Крым царь противопоставляет свою тактику: постепенную колонизацию «пустых мест» на юге, умиротворение «бесерменских» (мусульманских) сил и привлечение их «на помощь православию» в Ливонской войне.

Известия о разногласиях но внешнеполитическим вопросам, содержащиеся в первом послании Курбскому, находят полное подтверждение и в других источниках. Если многие другие обвинения, выдвинутые царем в этом послании, относились, как мы видели, фактически не к Курбскому и его друзьям по «избранной раде», а к «болярам» вообще, то в данном случае царь действительно имел в виду «князя Андрея Курбсково с товарищи». В этом мы сможем убедиться, обратившись к сочинениям самого Курбского: уже после своего бегства за границу «изменник государев» продолжал доказывать, что царю следовало воевать с Крымом и что такую тактику рекомендовали ему «мужи храбрие и мужественные», но карт, ттх пе послушал. В грамотах в Крым, посланных Иваном в начале 60-х годов, царь также указывал, что в предшествующие годы его ссорили с «царем» (ханом) Адашев, Ив. Шереметев и другие лица, на которых он ныне «опалу свою положил».

Известия о разногласиях по вопросам внешней политики, содержащиеся в первом послании Курбскому, не остались неизвестными для историков. Особенное внимание уделили им С. М. Соловьев и Н. И. Костомаров, воскресившие в историографии XIX в. старинный спор XVI в.: какой из двух внешнеполитических путей был правильным? (С. М. Соловьев, ук. соч., стр. 106 - 107; Н. И. Костомаров, ук. соч.. стр. 218 - 239.).

Мнение Костомарова, защищавшего походы на юг и видевшего в Ливонской войне только неудачное продолжение прежних оборонительных войн против прибалтийских рыцарей, конечно не может быть принято. С государственной точки зрения Грозный был, несомненно, прав, ведя войну па западе, а не на юге (на невозможность войны за черноморское побережье в XVI в. справедливо указал уже С. М. Соловьев). Но дело было не только в том, что Иван Грозный лучше понимал интересы государства, чем его противники. Внешнеполитические взгляды его врагов вытекали, очевидно, из их общего мировоззрения, были как-то связаны с их социальной природой. НВ чем же заключалась эта связь? В исторической литературе нередко можно встретит указания на то, что у виднейших представителей княжья и боярства были специальные интересы на юге, что война с Крымом была нужна им для защиты их южных (заокских) владений (Ср.: П. А. Садиков, ук. соч., стр. 13). Но в сочинениях Курбского речь идет не об обороне юга (сторонником обороны был и Грозный), а о наступлении на Крым. Такое наступление, в случае его удачи, обеспечило бы за Русским государством богатые черноземные территории слободской Украины и «Поля»; территории эти, как всегда бывало с новоприсоединенными к Московскому государству землями, поступили бы в первую очередь в пользование служилым людям. Почему же Курбский и его единомышленники заботились о присоединении этих земель? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сопоставить внешнеполитическую программу этой группы с ее социально-политической программой в целом. Как известно, Курбский и его единомышленники примыкали к «нестяжателям» - сторонникам секуляризации церковных земель. Современная историческая наука объясняет это тем, что «ликвидация церковных владений и превращение церковных земель в государственный фонд были выгодны крупному боярству, так как этим путем вопрос о земле, необходимой государству для испомещения служилых людей, разрешался за счет церковной, а не боярской земли» (История СССР (второе изд.), т. I, М., 1948, стр. 284 - 285. Сходную мысль высказывает и И. У. Будовниц (ук. соч., стр. 93 - 94, 131), но он предполагает, что бояре и «сами непрочь были воспользоваться монастырскими богатствами».). Но если это так, то надо признать, что южные земли, которые можно было бы добыть в войне с Крымом, не в меньшей степени, чем церковные, могли спасти бояр от потери их собственности. Война на западе, напротив, не обещала значительных земельных приобретений, а в случае затяжки грозила серьезными тяготами для государства вообще и для служилых людей в частности. Бояре могли предвидеть, что выход из этих тягот государство найдет в конфискации боярских земель, что, как известно, и случилось во время опричнины.

Грозный не хуже Курбского и его единомышленников знал достоинства южнорусских земель и уж во всяком случае больше Курбского заботился об интересах помещиков. И если он не пошел по пути, предложенному «избранной радой», и решился на войну на западе, то дело было, очевидно, в том, что землям он предпочитал море, которое виднелось ему за прибалтийскими территориями. «Сознательной целью» Грозного «было дать России выход к Балтийскому морю» (К. Маркс, Хронологические выписки, Архив Маркса и Энгельса, т. VIII, 1946, стр. 165.).

Ливонская война началась в 1558 г.; первый год войны был ознаменован рядом блестящих успехов - были взяты Нарва, Юрьев (Тарту, Дерпт) и ряд других городов. Но с 1559 г. положение изменилось - в войну вмешались новые силы. Может быть Грозный и преувеличивал, когда писал (в первом послании Курбскому), что «литаоньский и гофинский язык [Польша и Швеция!» сумели вмешаться в войну по вине Курбского и его единомышленников, т. е. благодаря передышке, полученной ливонцами в 1559 г.; напуганные новым усилением Московского государства соседи Ливонии раньше или позже все равно вмешались бы в эту войну, если бы этого перемирия и не было. Но верно, что именно 1559 год был переломным годом в истории войны - вмешательство польского короля (в сентябре 1559 г. принявшего центральную и южную Ливонию под свой протекторат) сразу чрезвычайно усложнило обстановку. А за польским королем готовились выступить и другие силы - война, начатая против Ливонии, постепенно приобретала международный характер.

Стремительное наступление русских сил в Ливонии произвело большое впечатление на Западе. В исторической литературе часто приводятся слова протестантского публициста Юбера Ланге (из его письма Кальвину), относящиеся к самому началу этой войны: «Если суждено какой-либо державе в Европе расти, то именно этой», - сказал Ланге о Московии. Но если западноевропейские политики проявляли столь тревожное внимание к русскому наступлению в Прибалтике, то и русские политические деятели хорошо понимали, какую роль в ходе Ливонской войны могут сыграть державы Запада и, в частности, то государство, с которым Русь уже с конца XV в, имела постоянные сношения - «Священная Римская» (Германская) империя. Позиция габсбургских императоров, не только номинально считавшихся сеньерами Ливонского ордена, но и фактически связанных с ливонскими «германами», постоянно учитывалась Грозным в его политике, - учитывается она и в его посланиях.

Первая попытка Габсбургов вмешаться в Ливонскую войну относится к 1560 г. Русско-крымские и русско-турецкие столкновения в конце 60-х годов не остались незамеченными в Западной Европе: главные враги султана в Европе - Габсбурги (как германский император Фердинанд, так н его влиятельный родич - испанский король Филипп II) - не менее Курбского и его единомышленников радовались этим столкновениям (См. ниже, в комментарии к посланию Елизавете, прим. 3). Неожиданный поворот в русской политике не мог их не разочаровать, - в 1560 г. император Фердинанд I обратился к Ивану Грозному с просьбой прекратить войну против его вассалов. Ответное послание Грозного, к сожалению, дошло до нас не в подлиннике, а лишь в переводе (латинском и немецком), - иначе оно, несомненно, должно было бы быть помещено в собрании посланий царя. Грозный в этом послании ставил перед собой трудную задачу: он ни в малейшей степени не собирался отказываться от столь успешно начатой войны, но, вместе с тем, он не хотел и излишне раздражать своего влиятельного адресата, прибавляя к списку своих врагов еще одного.

Послание Грозного Фердинанду I начинается с несколько неожиданного утверждения: царь выражает уверенность, что после его разъяснения император не только откажется от поддержки ливонцев, но сам обратит на них свою «немилость и гнев». Дело в том, что ливонцы совершили величайшее преступление: они «преступили заповедь божию» и «впали в Лютерово учение». В этом и заключается причина Ливонской войны: царь только потому и начал ее, что потерял надежду на обращение ливонцев «к справедливости и старому закону» (Латинский текст этого послания издан в книге Ciampi «Bibliografia critica delle…corrispondenze… della Italia colla Russia» (Firenze,1834, р. 252); русский перевод с этого латинского текста см. в книге Любич-Романович «Сказания иностранцев о России XVI - XVII вв.» (СПб., 1843). Послание Грозного почти сразу было издано на Западе на немецком языке в виде брошюры («летучего листка»): «Ein ernstlicher Sendbief und gwise Antwurt des Gros. Moscowit. Herrn» (1561). Существует другой немецкий перевод с этой грамоты, тоже сделанной современником [издан в «Копенгагенских актах» Ю. Щербачева (Чт. ОИДР, 1915, т. IV, стр. 147)], но с исправлением резких антипротестантских мест). Легко заметить своеобразие этой аргументации: Иван Васильевич ведь отлично знал, что «старый закон», которого придерживались ливонцы до «впадения в лютерово учение», был католическим «законом». Православный царь, всю жизнь презиравший «латынскую ересь», заявлявший католикам: «вы же сами себя от божественного крещения и любве крестьянские отогнали есте, понеже бысте враги креста Христова», ругавший папу «волком», выступает в качестве католического крестоносца! Впрочем, причину такого неожиданного выступления понять не трудно: Грозный очень хорошо знал, какое место занимала в политике Габсбургов идея католической контрреформации. Фердинанд I много лет воевал против «лютерова учения» в Германии, его племянник Филипп II испанский уже готовился стяжать лавры первого врага Реформации. Выступая против «лютерова учения», действительно очень широко расиространившего» я в Ливонии, Грозный задевал весьма чувствительную струну габсбургской политики.

Остроумный ответ Грозного, вызвавший большой интерес на Западе, не мог, конечно, примирить Габсбургов с его новой политикой: не вступая прямо в войну, император всячески старался воспрепятствовать русским в Ливонии. Однако даже после ответа царя и после нескольких лет продолжения Ливонской войны, Габсбурги все-таки не потеряли надежды отвратить «Московита» от войны на Западе и обратить его против «Турка». В 1566 г., во время серьезного наступления турок на габсбургские владения (осада Сигета), к Грозному обратился новый император (сын Фердинанда I) Максимилиан II. Формальным поводом для этого обращения было ходатайство за бывшего ливонского магистра Фюрстенберга, попавшего в плен к русским, но одновременно император не упустил случая напомнить царю о желательности возобновления войны против «бешеных псов - турок», с которыми Русь не так давно воевала. Обращение это не явилось для царя неожиданностью: из донесений своих послов в Крыму он знал уже о войне в «Можарской земле» (Венгрии). Грозный опять ответил императору с дипломатической тонкостью: в своем послании (также, к сожалению, дошедшем до нас только в переводе) он заявил, что охотно помог бы «цесарю», особенно теперь, когда тот находится в «весьма опасной распре с турками», но для этого необходимо два условия: чтобы ливонны перестали ему «несправедливо противоборствовать» и покорились и чтобы польский король не беспокоил его «несправедливыми и беспрерывными войнами» (Латинский текст этого послания Грозного (по списку миланской библиотеки) издан М. Крашенинниковым в ЖМНП [1896, кн. 1 (ч. 303), стр. 200].. )Это, конечно, был отказ: Грозный давал понять, что он намерен довести до конца Ливонскую войну и не собирается ради Габсбургов отказываться от этой войны и ввязываться в «опасную распрю» с султаном. По существу у царя не было никаких оснований огорчаться из-за того, что Габсбурги отвлечены от северно-европейских дел войной на юге: одновременно с вежливым отказом императору царь послал крымскому хану (вассалу султана и участнику войны в «Можарах») свои поздравления по поводу крымско-турецких успехов в войне с «цесарем» и выразил пожелание, «чтобы недруги наши под ногами нашими были» (ЦГАДА, Крымская посольская кн. № 12, л. 367 об.).

Третья попытка Габсбургов столкнуть русского царя с султаном, относящаяся к осени 1569 г., вновь возвращает нас к сюжету, затронутому царем в первом послании Курбскому, - к разногласиям можду Грозным и ею прежними «советниками» по вопросам внешней политики. За годы, прошедшие с начала Ливонской войны, многие из этих «советников» успели сойти с исторической сцены, некоторые из них, в первую очередь А. М. Курбский, успели превратиться в «крестопреступников». Но это не значит, что внешнеполитические планы, воодушевлявшие этих «крестопреступников» прежде, потеряли свое значение, - напротив, именно потому, что поворот во внешней политике, происшедший в конце 50-х годов, совпал с разгромом боярства, представители этого класса могли надеяться, что новый внешнеполитический поворот принесет им пользу.

Неизданные до сих пор документы, находящиеся в Венском архиве, раскрывают нам весьма интересный, хотя и совершенно неизвестный русским историкам факт: прямую и непосредственную связь между эмигрантом Курбским и Габсбургами. Через 5 лет после своего бегства из России «изменник государев», недавно принимавший участие в русско-польской войне на стороне Сигизмунда II Августа, обратился к императорскому агенту в Польше с неожиданным предложением: заключить союз между императором и русским государем против султана. Максимилиан II, извещенный о предложении Курбского своим агентом, аббатом Циром, отнесся к этому предложению с полным вниманием: в течение целого года Цир, действовавший, конечно, по инструкциям императора, вел переговоры с «дражайшим (carissimus) Курбским»( История этих переговоров излагается автором настоящей статьи в специальной работе (принятой к изданию в «Исторических записках» АН СССР) по материалам Венского архива (Wiener Staats Archiv, Polonica, Berichte Cyrus 26 Nov. 1569-26, July 1570), полученным (в виде машинописных копий) благодаря любезности Р. С. «Панина.) и систематически информировал об этих переговорах Максимилиана II.

В чем же заключалась цель Курбского, на что он рассчитывал, обратившись к императору с таким предложением? Несмотря на то, что отношения между беглым князем и польским правительством в эти годы явно ухудшились, «князь Ковельский» (как именовал себя Курбский в Польше) занимал, как-никак, определенное общественное положение, был даже допущен в королевскую раду и, конечно, не стал бы затевать такое дело, если бы не имел надежды на его реальное осуществление .

Главное, что давало Курбскому надежду на осуществление его планов, было, конечно, резкое ухудшение русско-крымских и русско-турецких отношений в эти годы. В 1569 г. турецкий султан Селим II попытался изгнать русских с Волги и подступов к Кавказу. Попытка турок перейти с Дона на Волгу и овладеть Астраханью не удалась; однако с 1569 г. Грозный уже никак не мог быть спокойным за свои южные границы: крымский хан, перед лицом явной враждебности своего патрона - султана - к Ивану Грозному, тоже переменил тон, стал требовать территориальных уступок, «поминок» (дани) и угрожать нападением. В кругах «крестопреступников» в Польше не случайно получил распространение специальный рассказ о нападении на Астрахань: (См. в «Археографическом обзоре», стр. 550, 551.) единомышленники Курбского надеялись, что события 1569 г. заставят царя вспомнить «супротивословия» «добрых и мужественных». Как истый боярин, Курбский считал свою измену обыкновенным «отъездом», подобным тем, которые нередко совершались в Литовской, да и в Московской Руси (до Грозного), и не были бесповоротным актом. Заключив для Русского государства в трудный момент турецко-татарского нападения соглашение с одним из сильнейших государств Западной Европы, Курбский, по его мнению, мог рассчитывать на почетное возвращение в Россию.

План совместного нападения на Турцию, частично изложенный Курбским Циру (полностью изложить свой план Курбский соглашался только лично императору, для чего просил под каким-нибудь предлогом пригласить его к императорскому двору ), несомненно весьма привлекал Габсбургов: после войны 1566. г. император непрерывно ожидал турецкого нападения и готовился к войне. Но можно ли было рассчитывать на сочувствие этому плану со стороны Ивана IV? Нет необходимости доказывать, что «посредник», с которым имели дело Габсбурги, никак не мог быть доверенным царя. Грозный еще менее склонен был снисходить к «отъездам», чем его предки, уже с XV в. начавшие войну с этим пережитком феодальной раздробленности. И в 1569 и в 1571 г., отправляя своих послов в Польшу, царь неизменно наказывал им: «с Курбским, ни с ыными которыми изменники никоторых речей не говорити, а молвити с изменниками которого ся доброго дела договорити?» ( Сб. РИО, т. 71, стр. 543 и 778.) Но неудачны были не только личные планы Курбского. План союза против Турции в целом тоже был весьма сомнителен. Конечно, после 1569 г. Грозный не мог быть спокоен за свои, южные границы и принужден был думать о возможной войне с Крымом и Турцией. Но отказываться ради этой войны от Прибалтики, на приобретение которой было затрачено столько сил, он не желал: как мы помним, на просьбу о помощи против турок, посланную императором в 1566 г., царь ответил, что может оказать эту помощь только при условии прекращения «противоборства» со стороны Ливонии и польского короля.

На что же рассчитывал сам Грозный? Какую политическую линию противопоставлял он планам императора и «крестопре-ступников»? Всеми мерами стараясь сохранить status quo на южной границе Руси, убеждая султана и хана (даже после 1569 г.), что между ними и Русским государством «ныне всчинается недружба неведомо за что» (Крымская посольская кн. № 13, л. 207 - 208 об; Турецкого Двора кй. № 2, л. 1 - 9.). Грозный понимал вместе с тем, что для успешного ведения Ливонской войны ему надо иметь союзников в Европе. Габсбурги были враждебны русскому продвижению в Прибалтике - необходимо было найти какие-то силы, враждебные им или по крайней мере независимые от них.

И Грозному удалось найти такие силы. Новый шведский король (сын Густава Вазы) Эрик XIV не менее Грозного испытывал политическое одиночество в тогдашней Европе. В войне е Данией, начатой им в 1563 г., симпатии Габсбургов были явно на стороне его соперника - датского короля. В 1565 г. император объявил о блокаде Швеции по образцу объявленной им за несколько лет до этого блокады русской Нарвы. Эти обстоятельства не могли не заставить Эрика XIV пересмотреть традиционную враждебную политику своих предков в отношении Москвы; несмотря на соперничество в Ливонии (Эрик XIV взял под свою власть Ревель - Таллин) шведский король в 1564 г. пошел на перемирие с Иваном IV, а в 1566 г. предложил русскому царю заключить союз. В 1567 г. в Александровской слободе был заключен договор о союзе и взаимной помощи между обоими государствами (Ливония должна была быть поделена, причем большая часть ее доставалась Русскому государству); Иван добился также включения в договор пункта о свободном проезде иностранных мастеров на Русь. Для окончательной ратификации этого договора летом 1567г. в Швецию было послано русское «великое посольство» во главе с И. М. Воронцовым.

Швеция была не единственным государством, с которым Иван IV пытался завязать дружбу в те годы. Английская королева Елизавета, вступившая на престол в 1558 г. (одновременно с началом Ливонской войны), еще менее Эрика склонна была ужасаться «нашествию варваров-московитов» на далекую Ливонию. Занявшая вскоре после своего вступления на престол самостоятельную позицию в отношении Габсбургов, английская королева охотно содействовала выгодной для Англии торговле с Московией и, вопреки увещеваниям императора и польского короля, не соглашалась поддержать блокаду Нарвы. У Ивана Грозного, естественно, возникла мысль, что экономическое содружество может быть превращено в политический союз. Условия этого союза, предложенного царем Елизавете, не могут не показаться нам сходными с только что перечисленными условиями союза с Эриком: Иван предложил Елизавете, «чтобы ее величество была другом его друзей и врагом его врагов и также наоборот», и потребовал свободного проезда иностранных мастеров на Русь. Дата этого выступления также примечательна: Иван IV вызвал к себе Дженкинсона осенью 1567 г., т. е. как раз в то время, когда московские послы, отправленные в Швецию, вели переговоры об окончательной ратификации русско-шведского союза. Нет ли связи между этими двумя проектами? Пробелы в русских источниках (В «Шведских делах» Посольского приказа отсутствуют как раз дела за 1562 - 1568 гг. (см. комментарий к первому посланию Иоганну III, прим. 8); «Английские дела» Посольского приказа начинаются только с 1581 г.) не дают возможности доказать (или опровергнуть) это предположение; но косвенное подтверждение его можно найти в иностранных материалах. Из них мы узнаем, что Эрик XIV тоже в течение многих лет стремился к союзу с Елизаветой, и что у него уже в 1561 г. возникал план шведско-русско-английского союза (Ср.: Г. В. Форстен. Балтийский вопрос в XV - XVII вв., т. I, СПб., 1893, стр. 354 - 355.)

Итак, в 1567 г. Иван IV сделал попытку вступить в союз с двумя государствами Западной Европы. Союз этот, несомненно, мог бы помочь ему при ведении Ливонской войны. Но осуществить этот союз ему не удалось.

Английская королева не приняла предложения Грозного. Став на путь осторожной оппозиции габсбургской политике, Елизавета, однако, была очень далека от каких-либо активных внешнеполитических планов и боялась серьезного столкновения с Габсбургами. Вмешиваться в войну на Балтике, вступать в союз с далекой Московией - все это никак не входило в ее намерения. Своим послам, ехавшим к царю, она приказала отвечать на его предложение «благопотребными речами» и фактически отказалась от заключения договора.

На пути русско-шведского союза стало другое препятствие: государственный переворот в Швеции. В 1568 г., во время пребывания русских послов в Стокгольме, Эрик XIV, энергично проводивший абсолютистскую политику в Швеции, был свергнут с престола феодальной знатью, и к власти пришел его брат Иоганн III, сторонник союза с Польшей и злейший враг Москвы. «Ограбленные и обесчещенные» русские послы были (после нескольких месяцев заточения) отправлены на Русь; о союзе теперь, конечно, говорить не приходилось.

Послание Елизавете 1570 г. и два послания Иоганну III, печатаемые в настоящем издании, отражают эту дипломатическую неудачу Грозного. Для того чтобы понять их, необходимо учесть изложенную выше международную обстановку, а также и конкретную военную обстановку тех лет: с конца 1560 г., т. е. с момента вмешательства в Ливонскую войну новых сил (Польши, Швеции и Дании), и до начала 70-х годов русские войска не добились никакого продвижения на ливонском фронте (в 1570 г. окончилась неудачей попытка завоевать Ревель). И в такой трудный для «скифетродержателя Российского царства» момент государи Англии и Швеции, двух государств, которые, по представлению Грозного, были «честиюниже» Руси, срывают предложенный им союз. Гневом и презрением преисполнены послания царя в Англию и Швецию. Поведение Елизаветы он объясняет тем, что она вообще «пошлая [обыкновенная] девица», за которую правят «мужики торговые»; в посланиях Иоганну III он не делает различия между новым королем и свергнутым Эриком, трактуя весь род Ваз как подозрительных проходимцев «мужичьего» происхождения, уклоняющихся от выполнения своих международных обязательств под предлогом государственных переворотов: «И то уж ваше воровство всё наруже: опрометываетесь как бы гад - розными виды».

Но приведенные послания - не только памятник неудачи. Уже в августе 1572 г., когда царь писал свое первое послание шведскому королю Иоганну III, перед ним вставали контуры нового военно-дипломатического плана; в 1573 г., когда была написана вторая грамота шведскому королю, план этот уже начал осуществляться.

Поворот во внешней политике Грозного был в значительной степени связан с событиями «польского бескоролевья». Смерть последнего Ягеллона, безвольного Сигизмунда II Августа, сама до себе едва ли могла бы считаться крупным событием; но благодаря существовавшей в Речи Посполитой уже к тому времени феодальной анархии, прекращение династии вызвало длительный период безвластия: польское «беско-ролевье» длилось фактически с 1572 по 1576 г. с перерывом на несколько месяцев. Для Грозного это «бескоролевье» оказалось чрезвычайно благоприятным обстоятельством: из борьбы за Прибалтику выбыло государство, больше всех «противоборствовавшее» царю в предшествующие годы. «Польское бескоролевье» отвлекло от ливонских дел и Габсбургов: всецело занятый борьбой за польский престол, император теперь смотрел на русского царя, главным образом, как на силу, могущую сыграть важную (и, может быть, благоприятную для Габсбургов) роль в ходе польской «элекции». А во время «бескоролевья» он не имел и фактической возможности вмешиваться в Ливонскую войну.

Роль «польского бескоролевья» в истории Ливонской войны, несомненно, недостаточно учтена исследователями: в исторической литературе обычно в центре внимания оказывается лишь начало войны (1558 - 1561 гг.), а между тем стоит перечислить русские завоевания в Прибалтике в 70-х годах, чтобы понять, как блестяще сумел Грозный использовать прекращение польского «противоборства».

Уже летом 1572 г., в первом послании Иоганну III, Иван IV обещал ближайшей зимой показать шведскому королю, имевшему неосторожность сказать, что русские «просили» у него мира, «как мы и люди наши учнем у тебя миру просить». Подготовка к этой величественной «демонстрации» началась с конца 1572 г. Шведы владели в это время в Ливонии сравнительно небольшим куском территории в северной Эстонии; наемные шведские «гофлейты», грабившие местное население, были весьма непопулярны в стране. Отлично понимая, как важно обеспечить себе хотя бы пассивную ноддержку населения, Грозный еще за несколько лет до этого разработал план создания в Ливонии вассального королевства; «королем Ливонии», «голдовником» (вассалом) царя, был провозглашен герцог Магнус, брат датского короля Фридрика П. Однако первая попытка создания «Ливонского королевства» не удалась - после военной неудачи под Ревелем в 1570 г. вассальный «король» решил было отказаться от высокой чести, предложенной ему царем, и удалился на остров Эзель, принадлежавший датчанам. Теперь Грозный вновь возобновил договор с Магнусом, вновь пожаловал ему его временную резиденцию город Полнев (Пылтсама, Оберпален) и некоторое время спустя обвенчал его со своей племянницей. Договор с «королем Ливонии» обеспечивал Грозному не только сочувствие населения (по словам современников, Магнус, обещавший сохранить Ливонии местные права и обычаи, «явился утехой и убежищем почти всех ливонцев, переходивших толпами к этому государю»), но также поддержку брата Магнуса, короля Дании, а возможно и косвенную поддержку императора: датский король был союзником Габсбургов и энергично добивался их согласия на создание «Ливонского королевства».

1 января 1573 г. русские войска штурмом взяли крепость Пайду (Вайссенштейн), крупнейший (после Ревеля) опорный пункт шведов в Ливонии. Через несколько дней после этого, возвращаясь из завоеванного города, царь отправил шведскому королю свое второе послание, для большей внушительности пометив, что оно написано из «нашей вотчины Лифлянские земли города Пайды». В послании царь заявил, что он не перестанет «доступать» Ливонию, «докудова нам ее бог даст».

Из шведских владений царю предстояло «доступать» в Ливонии уже немного: из крупных крепостей у шведов оставался, в сущности, один Ревель. Наученный печальным опытом неудачной осады 1570г., Грозный на этот раз не сделал попытки взять эту мощную крепость, а поставил перед своими войсками другую задачу: выйти непосредственно к морю, обойдя Ревель с юга. В 1573 г., эта попытка не удалась; но уже в начале 1575 г. войскам Магнуса удалось овладеть крепостью Салис на берегу Рижского залива (ныне г. Салацгрива Латвийской ССР), а в июле того же года русские войска взяли крупную приморскую крепость Пернов (Пярну). Ливония была окончательно разрезана на две части.

1576 год принес новые успехи. В начале этого года русскими войсками были взяты «Коловерь», «Лиговер», «Апсол» и «Падца» [Лоде, Леаль, Гапсаль (Хапсалу) и Падио] - города в крайней северо-западной оконечности Ливонии. Теперь русские владения выходили не только к Финскому и Рижскому заливам, но непосредственно к Балтийскому морю; в руках Грозного находилось почти все побережье от Ревеля до Риги (в том же году «голдовник» царя, Магнус, завладел крепостью Лемзаль, находившейся верстах в 60 от Риги).

На четвертый год «польского бескоролевья» Грозный мог уже серьезно думать о близком завершении Ливонской войны. Правда, в 1576 г. «польское бескоролевье» окончилось: в Польше появился король - Стефан Баторий. Но на первых порах царю во всяком случае не приходилось опасаться этого нового соседа: он очень хорошо знал, что Баторий избран только частью сейма и что значительная часть страны поддерживает другого кандидата (избранного сенатом) - германского императора Максимилиана II. «Бескоролевье» сменилось междоусобной борьбой, не прекратившейся и после внезапной смерти Максимилиана II в октябре 1576 г.: даже после смерти императора один из важнейших портовых городов Польши - Гданьск - продолжал оказывать неповиновение Баторию, не признавая его королем. Мало того, - по сведениям, полученным Баторием, мятежные гданчане имели «по-разуменье» (соглашение) «з Московским и з Макгнусом». Крайне смущенный этим обстоятельством, польский король всячески старался умиротворить «Московского» и уж конечно никак не мог противодействовать ему в Прибалтике.

Такова была обстановка, в которой происходил поход на польскую Ливонию в 1577 г. - один из самых удачных военных походов Ивана IV. Такова была обстановка, в которой возникла группа посланий царя, написанных во время этого похода, - один из наиболее интересных памятников творчества Грозного.

III

Иван Грозный имел основания для того, чтобы, подводя итоги походу 1577 г., писать в одном из своих посланий: «ныне вся Лифлянская земля учинилась в нашей воле». Поход 1577 г. был задуман как последний, завершающий поход Ливонской войны, - отсюда и грандиозные масштабы похода и личное участие в нем Грозного, Симеона Бекбулатовича, недавнего «великого князя всея Руси», и «ливонского короля» Магнуса (ведшего по соглашению с царем военные действия в центральной Ливонии). Обстоятельства подтверждали оптимистические ожидания царя: 13 июля 1577 г. царь со своей армией двинулся из Пскова на юг - в южную Ливонию, захваченную в начале Ливонской войны польским королем, и почти сразу же ливонские крепости, эти «претвердые германские грады», стали одна за другой сдаваться русской армии. Власть польского короля давно уже была непопулярна в Ливонии; пять лет анархии еще больше подорвали ее авторитет. Без сопротивления Грозному сдались города Влех (Мариенгаузен), Лужа (Лудза, Люцен), Режица, Невгин (Двинск). Дойдя до Двины, русские войска повернули на север, - и здесь их ждал почти такой же прием: за исключением небольшого города Чиствина (Зесвегена), который в течение одного дня оказывал сопротивление царю, все остальные города сдавались сразу же.

Единственное, что несколько смутило триумфальное настроение царя, было известие (полученное им в конце августа) о самовольных действиях его «голдовника», Магнуса. Согласно приказу, полученному им от царя в Пскове, Магнус, владевший уже в центральной Ливонии крепостями Каркусом, Салисом и Лемзалем, мог несколько расширить свои владения на юг с тем, чтобы южной границей его владений стала река Говь (Гауя); южнее этой реки он имел право присоединить только один город - Кесь (Цесис, Венден - старинную столицу ордена), все остальное должно было принадлежать царю. Магнус же, ободренный своими первыми успехами, сделал попытку овладеть всем побережьем Двины, разослав по городам Подвинья грамоты с предложением переходить под его власть; население этих городов, недовольное польской властью, охотно последовало этому предложению. Возмущенный самовольством «голдовника», Грозный 25 августа послал ему грамоту с энергичным выговором. Грамота эта, сохранившаяся в «разряде» похода 1577 г. (Этот «разряд» издан в «Военном журнале» за 1852 и 1853 гг. (грамота Магнусу - в № 5 за 1853 г., стр. 94 - 96) и стоящая несколько особняком от остальных посланий этого года (Мы не поместили эту грамоту в основном тексте из-за затруднений археографического характера; приводим ее текст здесь), тем не менее весьма характерна для литературной манеры царя:

«Милосердия ради милости бога нашего, в них же посети нас восток свыше, во еже направити ноги наша на путь мирен, сей убо в троицы славимаго бога нашего милостию удержа-хом скифетры Росискаго царствия, мы великий государь, царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Руси [следует полный титул], голдовнику нашему Арпымагнусу королю Крестьяновичу, отчичу и дедичу Норбецкому, арцугу Слез-вицкому, Олченскому, Скорманскому и тех Делмарских, графу Олдньбарскому и Делманскому. Прислали к нам твои люди, а того не ведомо хто имянем писал, твою грамоту; а в твоей грамоте писано, что тебе сдались: город Кесь, город Нитов, город Шкуин, город Зборск, город Голбин, город Чествин, город Тыржин, город Пиболда, город Лавдун, город Барзун, город Канцлов, городок Ерла, городок Фес, городок Леневард, городок Воршевад, городок Суижел, город Роденбжь, городок Какенгауж. И по той по твоей грамоте, сложась с нашими недруги, нашу вотчину отводишь; а которая у них казна, и ты тое казну у нас теряешь; а как еси у нас был во Пскове, и мы тобе тех городов не поступывались, одну есмя тобе поволили доставати Кесь, да те городки, которые на той стороне Гови реки, и ты в те городки вступился неподельно. И ныне мы божею волею свою отчину Вифлянскую землю очищаем, и бог нам в руки дал: город Влех, город Лужу, город Резицу, город Навгин, город Круцбор, город Голвин, город Чествин, город Левдун, город Барзун; Анцклава мыза выжжена, а Фелдатыржин мыза в нашей отчине, промеж тех городов, которые есмя взяли. И будет похочешь, и ты их у нас емли, а мы здеся с тобою блиско, и в тех городкех с божею волею наши воеводы и люди сидят, и тобе о тех городкех печись не пригоже, и без тебя их уберегут. А приставов в твои городки, сколко нам бог помочи подаст, столко пошлем их, а и сами сколко можем в пристовстве в твоих городкех будем; а денги у нас и сухари, каковы лучились, таковы и везем; и будет не похош нас слушати, и мы наготове, а тобе было нашу вотчину отводить непригоже. А будет тебе не на чем на Кеси и на тех городкех, которые за Говею, сидеть, и ты поди в свою землю Езел да и в Датцкую землю за море, а нам тобя имати нечево для, да и в Казань тобя нам ссылати - то лутчи; толко поедешь за море, а мы с божею волею очистим свою отчину Вифлянскую землю и обережем».

Самочинные (а по существу, как мы увидим, изменнические) действия Магнуса были тревожным симптомом: выше у же указывалось, что Магнус через своего брата был связан с Габсбургами. Но на первых порах выступление Магнуса не помешало дальнейшему «очищению Вифлянской земли»: Грозный перешел на Двину, сразу же забрал под свою власть города, присягнувшие было Магнусу, - Куконойс (Кокнесе, Кокенгаузен), Ерль (Эрлу) и другие; некоторое сопротивление было оказано только городами, предназначенными первоначально для Магнуса и отнятыми у него в наказание за самовольство, Вен-деном (Кесь) и Вольмаром; но и эти города (Венден - после жестокого штурма) были заняты Грозным. Вся Ливония по Двину (т. е. вся собственно Ливония - Лифляндия и Эстлян-дия), за исключением только двух городов - Ревеля и Риги, была в руках русских.

Послания 1577 г. представляют собой своеобразный памятник этого похода. Выступая из Пскова, Грозный написал первое из них, адресованное Александру Полубенскому, вице-регенту Ливонии, возглавлявшему в то время польские силы к северу от Двины. Следующие послания были написаны в Двинске (польскому магнату И. Талвашу), в Куконойсе (Радзивиллу и польскому послу Крымскому), в Эрле (в город Ригу) и, наконец, в Вольмаре (Стефану Баторию, Яну Ходкевичу, Курбскому, Таубе и Крузе, Тетерину).

Заслуживает внимания лицо, избранное Грозным для передачи последних пяти посланий. Это - Александр Полубенский, тот самый человек, которому было адресовано первое послание царя. Такое превращение бывшего адресата Грозного в его посланца тем более удивительно, что, как мы можем увидеть из псковского послания, Полубенский в начале похода ни в каком отношении не пользовался благоволением царя. Послание к нему - одно из самых ядовитых произведений пера Грозного: пародируя какую-то из грамот Полубенского, царь называет его «блазнем» (шутом), гетманом «разогнанного и блудящего» рыцарства, сравнивает его с дудкой, пищалкой и другими скоморошескими инструментами. Это и неудивительно: уже задолго до 1577 г. Полубенский был хорошо известен царю, как энергичный враг Москвы; он был близким свойственником Курбского, помогал ему в его незаконных сношениях с русскими землями после бегства за границу; вместе с Тетериным и Сарыхозиным Полубенский захватил обманом (выдав свое войско за опричников) в 1569 г. русскую крепость Изборск. А между тем, когда в конце похода Полубенский, выданный восставшими против него жителями Воль-мара, попал в руки Магнуса, Грозный обнаружил по отношению к этому «блазню» необычайную заботливость: велел во что бы то ни стало разыскать его, сказать ему, «чтоб он не опасался ничево», что «царское величество милость ему покажет, пожалует, к королю его отпустит» (Военный журнал, 1853, № 5, стр. 105 - 106.)) и, действительно, выполнил это обещание, милостиво приняв Полубенского, а затем отпустив его со своими письмами. Сходную метаморфозу можно заметить и в отношении патрона Полубенского, «гетмана Лифлянской земли» Яна Ходкевича, - достаточно сравнить одно из посланий 1567 г., адресованное его дяде (от имени Воротынского), с посланием к нему в 1577 г.: в первом случае Ян Ходкевич упоминается как «племянник твой Янко», который хотел «освети Вифлянскую землю» и «кровопролитие християнству учинити», во втором случае он выступает как «муж храбрый и велемудрый и дородный», достойный «начальствовати». Столь явная перемена в обращении с обоими польскими полководцами заставляет нас отнестись со вниманием к сходным известиям двух ливонских источников (Хроника Ливонии Б. Рюссова (Сборник материалов по истории Прибалтийского края, т. III, Рига, 1880, стр. 271 - 272); «ApologiaReliquarium Livoniae», напечатанная (в выдержках) в статье K. Busse «Rembert Geilsheim» (Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehstund Kurlands, B.II, heft III, Riga - Lpz., 1842, 8. 419, 425, Anm. 36, 430, Anm. 40).) о тайных сношениях Полубенского с царем во время похода 1577 г.: согласно этим источникам, Магнус еще в начале похода изменил Грозному, вступив в переговоры с Баторием, но Ходкевич, презиравший ливонцев, открыл его измену Полубенскому, а Полубенский - царю. Насколько это известие верно, сказать трудно; дошедшее до нас официальное донесение Полубенского королю, написанное в форме дневника, во всяком случае никак не помогает решению этого вопроса; донесение это содержит много подозрительных пропусков и умолчаний (Полубенский упоминает измену Магнуса задним числом, ничего не рассказывая о том, как он узнал о ней), числа в нем странным образом перепутаны и т. д. (Донесение Полубенского см.: Труды X Археологического съезда в Риге в 1896 г., т. III, М., 1900. Ср. комментарий к посланию Яну Ходкевичу, прим. 1.).Умалчивает Полубенский и о той, несомненно предосудительной с точки зрения Бато-рия, роли, которую он играл после пленения: как мы узнаём из официальных русских «разрядов», став пленником Грозного, Полубенский помог ему завоевать ливонский город Трикат, написав жителям этого города, чтобы они «государю царю не противили, видя такую моць государя самого, войско и наряды великие» (Текст этой грамоты «его парского величества вязня» Полубенского (из «разряда» похода 1577 г.) - в «Военном журнале» за 1853 г., № 6, стр. 91 - 92. Курляндский хронист Геннинг даже прямо называл Полубенского «человеком» Ивана IV (Scriptores rerum Livonicarum, II Riga - Lpz., 1848, стр. 270).).

Возможная связь таких польских политических деятелей, как Ходкевич и Полубенский, с царем становится понятной, если мы учтем, что в 1577 г. положение Батория, только что избранного на престол и еще не признанного всей страной, было крайне непрочным; Грозный же еще недавно считался одним из влиятельнейших кандидатов на польский престол и пользовался значительной популярностью в Литве. Что касается царя, то у него во всяком случае не было никаких оснований отвергать услуги этих лиц: теперь, когда «вся Лифлянская земля» учинилась «в его воле», он явно не хотел войны с Польшей, желая только, чтобы поляки признали совершившийся факт «очищения Лифлянской вотчины».

Победа казалась царю достигнутой, - послания 1577 г. должны были подвести итог законченной войне. Послания эти несомненно предназначались царем не только для их формальных адресатов: достаточно сравнить между собой списки XVII в., сохранившие перечисленную выше группу посланий (См. «Археографический обзор», стр. 570.), чтобы убедиться, что они восходили к единому, заботливо составленному сборнику. Можно думать, что сборник этот был составлен еще при Грозном и составлен с определенной политической целью. Специальный характер этого сборника обнаруживается уже из его состава: сюда вошли все грамоты, рисующие блестящие успехи Грозного в 1577 г. (по большей части не включенные в официальные «Дела Польские» Посольского приказа), но не вошла сюда, например, приведенная выше грамота Магнусу (тоже написанная во время похода) и именно потому, что она говорила не об успехах, а о неудаче (хотя и частичной). Очевидно сборник посланий 1577 г. был составлен не для внутренних нужд Посольского приказа, а рас считан на более широкие круги читателей (Такое соединение документальных памятников в сборники, имеющие определенный политический характер, не является, как известно, редкостью: для XIV - XV вв. это явление доказано на большом числе примеров Л. В. Черепниным в его исследовании «Русские феодальные архивы XIV - XV вв.» (ч. 1, М. - Л., 1948).).

Обращаясь к этим читателям -и из «Российского царства», и к другим «многим языцем», царь во всех посланиях 1577 г. повторял одну и ту же тему: о своих законных правах на Ливонию, подтвержденных ныне «божьим смотрением [провидением]». Тема эта проходит через все послания 1577 г. (отсюда ряд совпадений отдельных мест: о «хотении миру» со Стефаном-королем, о том, что в Ливонии уже нет места, «где бы нашего коня ноги не стояли», и воды, которой бы «не пили есмя», и т. д.), начиная с первого из них - послания Полубенскому. Для этого послания, написанного еще в Пскове в начале похода, царь широко использовал свои прежние сочинения: здесь мы читаем и изложение царской родословной из первого послания Курбскому, и рассказ о происхождении русских государей от Августа-кесаря, - все эти аргументы были мобилизованы царем для обоснования последнего, как он думал, похода на Ливонию. А в заключительных грамотах, написанных в Вольмаре, царь обращался к «крестопрестушшкам», некогда мешавшим и «супротивословившим» ему в начале Ливонской войны, приглашая их самих убедиться («и я таки тебя судию и поставлю»), кто был прав в законченном, наконец, споре.

Грозный торжествовал - и торжествовал не только как государственный деятель, добившийся политического успеха. Замечания царя о «божьем величестве», разрешившем, наконец, его спор с «крестопреступниками», подводят нас к новой, совсем неизученной историками стороне мировоззрения царя - к его философским взглядам. Взгляды эти раскрываются уже в другом, более раннем памятнике - в грамотах 1567 г., посланных Сигизмунду II Августу от имени бояр цитируемое место дословно совпадает в грамотах трех разных бояр и с уверенностью может быть приписано их общему автору - царю). Отвечая на утверждение Сигизмунда II Августа, что «бог-сотворитель, человека сотворивши, неволи никоторые не учинил и всякою почестью посетил» и что, следовательно, человек по природе свободен, Грозный писал ему:

«А што, брат наш, писал еси, што бог сотворил человека и вольность ему даровал и честь, ино твоё писание много отстоит от истины: понеже первого человека Адама бог сотворил самовластна и высока и заповедь положи, иж от единого древа не ясти, и егда заповедь преступи, и каким осуждением осужен бысть! Се есть- первая неволя и бесчестие…». И, приведя затем другие примеры библейских и евангельских «заповедей», царь заключает: «Видиши ли, як везде несвободно есть, и твое писание далече от истины отстоит?».