ПОИСК:

Социально-экономические отношения в Ханьской империи во II — I вв. до в. э.

Восстановление и консолидация древнекитайской империи при Старшей династии Хань создали условия для быстрого развития земледелия, ремесла и торговли.

В глазах современников годы правления первых императоров Старшей династии Хань были временем процветания империи. Сыма Цянь писал: «Со времени воцарения (династии) Хань на протяжении более чем 70 лет государство не шало забот, не было бедствий от засух и наводнений. Среди народа каждый имел достаточно для (прокормления) семьи. Как в столице, так и в отдалённых пограничных городах амбары были полны зерном. Богатства казны были очень велики». Хотя эта картина всеобщего благоденствия и является, безусловно, сильно приукрашенной, приведённой автором для контрастного сравнения с осуждаемыми им событиями последующего времени, она в известной мере отражает тот хозяйственный подъём, который имел место во II в.— первой половине 1 в. до н. э.

В глазах современников годы правления первых императоров Старшей династии Хань были временем процветания империи. Сыма Цянь писал: «Со времени воцарения (династии) Хань на протяжении более чем 70 лет государство не шало забот, не было бедствий от засух и наводнений. Среди народа каждый имел достаточно для (прокормления) семьи. Как в столице, так и в отдалённых пограничных городах амбары были полны зерном. Богатства казны были очень велики». Хотя эта картина всеобщего благоденствия и является, безусловно, сильно приукрашенной, приведённой автором для контрастного сравнения с осуждаемыми им событиями последующего времени, она в известной мере отражает тот хозяйственный подъём, который имел место во II в.— первой половине 1 в. до н. э.

Развитие земледелия

В области сельского хозяйства этот подъём был обусловлен прежде всего значительным расширением в этот период ирригационной сети — самым большим за всю древнюю историю Китая.

Одна из песен тех времён образно воспевает значение орошения для хозяйства земледельца:

...Возьму я заступ вместо облака,

Пророю канал вместо дождя,

Один дань воды из реки Цзин

Содержит несколько до у ила,

Здесь и поливка и удобрение,

Долог будет мой колос...

Особенно грандиозные ирригационные работы были проведены в конце II — начале I в. до н. э. в пристоличных областях (на территории современной провинции Шэньси), которые являлись в то время одним из наиболее развитых в экономическом отношении районов Ханьской империи и считались житницей государства. Здесь, к северу от р. Вэйхэ, была создана сложная ирригационная система Вэйбей на базе магистрального канала «Чжэн Го», и впервые был использован метод создания подземных каналов-туннелей, собирающих грунтовые воды, которые выводились на поверхность земли при помощи колодцев. Крупные каналы были созданы в это время и на территории современных провинций Суйюань, Нинся, Ганьсу, Шаньси, Хэнань и Шаньдун. Эти каналы, длиной иногда более сотни километров, оросили десятки тысяч гектаров полей. Кроме того, во многих местах были сооружены плотины, дамбы и водохранилища.

Все эти сооружения способствовали расширению площади обрабатываемых земель и повышению общей урожайности полей.

В источниках имеются свидетельства об усовершенствовании в этот период некоторых земледельческих орудий. В начале I в. до н. э. был изобретён плуг с сеялкой: к плугу было прикреплено нечто вроде воронки с зерном, от которой спускалась одна, две или три трубки с отверстиями. Вол тащил этот усовершенствованный плуг, а сзади шёл человек и встряхивал его. От сотрясения семена из воронкообразного приспособления ссыпались в трубки и падали на землю, только что распаханную плугом. Одновременно был изобретён тяжёлый плуг с двумя лемехами, в который должны были впрягать двух волов. Тяжёлые плуги впервые были применены на государственных землях (гун-тянъ) в трёх пристоличных областях, гдо таким образом были подняты необрабатываемые ранее земли. Однако, как сообщают источники, в качестве тягловой силы для тяжёлых плугов нередко использовались люди.

В начале I в. до н. э. в Северном Китае была введена грядковая культура в сочетании с системой «переменных полей» (дай-тянъ). При этой системе участки земли распахивались таким образом, что между параллельно идущими бороздами оставались не предназначенные для посева полосы земли, ширина которых равнялась ширине борозд (около 25 см). Земля, извлечённая из борозд, насыпалась холмиком на эти полосы. В борозды сажались семена, всходы тщательно пропалывались и окучивались ссыпанном земли с незасеянных полос. В результате к концу лета поверхность поля выравнивалась. Растения, корни которых оказывались таким образом углублёнными, становились более устойчивыми против засухи и непогоды. На следующий год «поля» взаимно менялись местами, и борозды приходились там, где в предыдущем году находились свободные от посева полосы При такой системе не было необходимости оставлять под паром большие участки земли.

В начале I в. до н. э. в Северном Китае была введена грядковая культура в сочетании с системой «переменных полей» (дай-тянъ). При этой системе участки земли распахивались таким образом, что между параллельно идущими бороздами оставались не предназначенные для посева полосы земли, ширина которых равнялась ширине борозд (около 25 см). Земля, извлечённая из борозд, насыпалась холмиком на эти полосы. В борозды сажались семена, всходы тщательно пропалывались и окучивались ссыпанном земли с незасеянных полос. В результате к концу лета поверхность поля выравнивалась. Растения, корни которых оказывались таким образом углублёнными, становились более устойчивыми против засухи и непогоды. На следующий год «поля» взаимно менялись местами, и борозды приходились там, где в предыдущем году находились свободные от посева полосы При такой системе не было необходимости оставлять под паром большие участки земли.

Однако, несмотря на свои преимущества, ни система дай-тянь, требующая особенно тщательного ухода за посевами, ни усовершенствованные плуги с сеялкой не получили в это время сколько-нибудь широкого распространения. Общий уровень техники сельского хозяйства оставался низким. Железные земледельческие орудия использовались далеко не во всех хозяйствах, многие земледельцы продолжали обрабатывать свои поля при помощи примитивных деревянных орудий.

Подъём сельского хозяйства шёл в основном не за счёт повышения уровня сельскохозяйственной техники, а за счёт количественного роста средних и крупных частновладельческих хозяйств, всё более втягивавшихся в производство продуктов земледелия на продажу.

Экономическое развитие различных районов Ханьской империи не было одинаковым. Самыми развитыми в сельскохозяйственном отношении были пристоличные области, расположенные на территории ШэньсииСычуани. Следующими за ними по своему хозяйственному значению были области, расположенные в Хэнани, особенно Северной, Шаньдуне, Южном Хэбэе. Эти территории также были очень плодородными, однако здесь неоднократные прорывы реки Хуанхэ и неустойчивость речных русел были причинами частых стихийных бедствий. Так как эти районы находились далеко от столицы империи и транспортировка продуктов сельского хозяйства из них в столицу империи

Различия в уровне развития отдельных областей Ханьской империи Чанань была связана с очень большими трудностями, то налаживанию и поддержке ирригационной системы на территории Великой Китайской равнины государство, как правило, уделяло меньше внимания. Так, восстановление прорванной в 132 г. до н. э. плотины на реке Хуанхэ было начато лишь тогда, когда обнаружилось, что пристоличные области не могут обеспечить государство необходимыми продовольственными ресурсами.

Перечисленные выше территории были передовыми как в области сельского хозяйства, так и в области ремесла и торговли. Хотя их общая площадь к I в. до н. э. составляла лишь 1/8 территории Ханьской империи, здесь концентрировалось более 60% всего населения страны. Именно в этих областях получили наибольшее распространение плужное земледелие и пахота на волах. Пахота на волах начинает распространяться в это время и на крайнем северо-западе империи, в частности на территории современной провинции Ганьсу, где после завоеваний конца II в. до н. э. были организованы многочисленные военные и гражданские поселения и проведены оросительные работы.

Перечисленные выше территории были передовыми как в области сельского хозяйства, так и в области ремесла и торговли. Хотя их общая площадь к I в. до н. э. составляла лишь 1/8 территории Ханьской империи, здесь концентрировалось более 60% всего населения страны. Именно в этих областях получили наибольшее распространение плужное земледелие и пахота на волах. Пахота на волах начинает распространяться в это время и на крайнем северо-западе империи, в частности на территории современной провинции Ганьсу, где после завоеваний конца II в. до н. э. были организованы многочисленные военные и гражданские поселения и проведены оросительные работы.

Области, расположенные к югу от реки Янцзыцзян, в целом были несравненно менее развитыми. На большей части этой обширнейшей территории с очень редким населением земледелие сохраняло ещё самые примитивные формы. Так, источники приводят данные о распространении здесь подсечного земледелия. Далее на территории Южного Аньхоя местное население вплоть до I в. н. э. было незнакомо с плугом. Ирригационные работы в этих областях вовсе не проводились. Однако эти районы имели важное значение для Ханьской империи, так как здесь находились богатые залежи руд, в частности драгоценных металлов, и получили большое распространение жемчужный, рыболовный и другие промыслы. Кроме того, здесь пролегали торговые пути в Индо-Китай и Индию, с которыми Ханьская империя пыталась установить в этот период непосредственные торговые связи.

Рост и специализация ремесленного производства

Характерной особенностью экономики Ханьской империи во II в и первой половине I в. до н. э. был интенсивный рост ремесла и торговли, которые приобретают исключительно большое значение в хозяйственной жизни страны. В это время даже сложилась поговорка: «Для того, кто хочет стать богатым, земледелие хуже ремесла, ремесло хуже торговли». В области ремесла получило дальнейшее развитие разделение труда, в частности внутри отдельных отраслей ремесленного производства. Источники упоминают о строгальном и точильном ремёслах, о ремесленниках, специализировавшихся на изготовлении стрел, ножниц и других изделий.

Ханьские источники свидетельствуют о значительном развитии в этот период горнорудного дела и соляных промыслов. Широкое распространение получили как частные, так и государственные ремесленные мастерские, особенно железоделательные. Трактат I в. до н. э. «Янь те лунь» («Спор об управлении соли и железа») сообщает: «...сильные (т. е. богатые) семьи... добывали руду, отливали (изделия из металла), выпаривали соль. Иногда одна (такая) семья собирала у себя более

I 000 человек...». Наряду с крупными мастерскими в стране имелось множество мелких свободных ремесленников. С конца II в. до н. э., когда была установлена монополия на соль и железо, по всей империи были созданы государственные солеварни, рудные промыслы и множество крупных железоделательных мастерских. Из железа изготовлялись орудия труда, предметы широкого обихода, а также оружие, производство которого в связи с длительными завоевательными войнами во второй половине

II в. до н. э. значительно увеличилось. Железные изделия ханьских ремесленников отличались высоким качеством. Китайское железо, по свидетельству Плиния Старшего, в то время считалось лучшим в мире. В сравнительно небольших ремесленных мастерских и промысловых предприятиях государства было занято по нескольку десятков человек, в крупных - сотни, в самых крупных - до тысячи. По данным «Истории Старшей династии Хань», в государственных железных и медных рудниках работало более ста тысяч ту.

Ханьские источники свидетельствуют о значительном развитии в этот период горнорудного дела и соляных промыслов. Широкое распространение получили как частные, так и государственные ремесленные мастерские, особенно железоделательные. Трактат I в. до н. э. «Янь те лунь» («Спор об управлении соли и железа») сообщает: «...сильные (т. е. богатые) семьи... добывали руду, отливали (изделия из металла), выпаривали соль. Иногда одна (такая) семья собирала у себя более

I 000 человек...». Наряду с крупными мастерскими в стране имелось множество мелких свободных ремесленников. С конца II в. до н. э., когда была установлена монополия на соль и железо, по всей империи были созданы государственные солеварни, рудные промыслы и множество крупных железоделательных мастерских. Из железа изготовлялись орудия труда, предметы широкого обихода, а также оружие, производство которого в связи с длительными завоевательными войнами во второй половине

II в. до н. э. значительно увеличилось. Железные изделия ханьских ремесленников отличались высоким качеством. Китайское железо, по свидетельству Плиния Старшего, в то время считалось лучшим в мире. В сравнительно небольших ремесленных мастерских и промысловых предприятиях государства было занято по нескольку десятков человек, в крупных - сотни, в самых крупных - до тысячи. По данным «Истории Старшей династии Хань», в государственных железных и медных рудниках работало более ста тысяч ту.

Рост и специализация ремесленного производства

Археологические находки и письменные памятники свидетельствуют о быстром развитии в это время бронзолитейного, керамического, деревообделочного, лакового, ювелирного и других отраслей ремесленного производства. Изображения на ханьских барельефах, глиняные модели из погребений и описания в источниках позволяют говорить о крупных успехах в области строительного дела.

Высокого развития достигло ткацкое и шелкоткацкое ремесло, особенно в областях, расположенных на территории современных провинций Сычуани и Шаньдуна. Разведение тутовых деревьев было чрезвычайно распространённым подсобным промыслом земледельческого населения. Ткачеством занималась каждая женщина в семье.

Высокого развития достигло ткацкое и шелкоткацкое ремесло, особенно в областях, расположенных на территории современных провинций Сычуани и Шаньдуна. Разведение тутовых деревьев было чрезвычайно распространённым подсобным промыслом земледельческого населения. Ткачеством занималась каждая женщина в семье.

Вместе с тем частные лица и государство владели очень крупными ткацкими мастерскими Так, в «Истории Старшей династии Хань» имеются данные о ткацкой мастерской, принадлежавшей семье Чжан Ань-ши, где работало 700 рабов (тун). Несколько тысяч человек, в основном женщин, работало в государственных пошивочных мастерских Шаньдуна, обслуживавших императорский двор. Государству принадлежало несколько крупных шелкоделен в Чанани.

Китайские шелка славились далеко за пределами Ханьской империи и были одним из основных предметов китайского экспорта. Они вывозились в таких больших количествах, что возникший в конце II в. до н. э. северный торговый путь, связывавший Китай с далёкими странами Запада, получил, как уже говорилось, название «великого шёлкового пути». На Западе, в том числе и в Риме, китайцев называли серами (людьми, производящими шёлк) — от греческой транскрипции китайского слова сы — шёлк.

Развитие торговли в товарно-денежных отношений

Прочное политическое объединение Китая в рамках Ханьской империи способствовало быстрому развитию товарно-денежных отношений и росту внутренней и внешней торговли. «С приходом к власти (династии) Хань,— сообщает историк Бань Гу,— страна внутри морей (т. е. Китай) стала единой, были открыты (таможенные) заставы и мосты, не стало препятствий к использованию гор и озёр. Поэтому богатые торговцы и крупные купцы растеклись повсюду (на территории) Поднебесной. Не было таких товаров, которые не проникали бы повсеместно. Каждый мог получить всё, что хотел».

Возникшая в V—III вв. специализация ремесленных центров на определённых товарах стала теперь частым явлением. Установились более тесные торговые связи между областями. Самым крупным центром ремесла и торговли была столица империи — Чанань, где находилось два больших рыночных района: восточный и западный, каждый из которых включал в себя по нескольку базаров. Крупнейшими торгово-ремесленными центрами были города Гуанхань, Чэнду и Линьцюн в Сычуани, Инъян, Наньян и Инчуань в Хэнани, Юань в Хубэе, Пинъян и Ханьдань в Шаньси, Линьцзы в Шаньдуне. Важное торговое значение имел древний культурный центр — город Лоян. В Хунани, на стыке торговых путей, идущих на юг и юго-запад, находился очень крупный торговый центр—город Вань, значение которого особенно возросло после завоевания китайцами богатых областей на юге империи. На северо-востоке большую роль играла бывшая столица царства Янь — город Янь (Цзи), через который проходили торговые пути, ведущие в Монголию, Южную Маньчжурию и Северную Корею.

Внешняя торговля Ханьской империи получила исключительно большое развитие с конца II в. до н. э., когда в результате успешных завоевательных походов на северо-западе и юге к Ханьской империи были присоединены обширные территории, открывшие широчайшие возможности для торговли Китая с далёкими странами Запада.

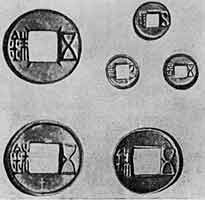

Расцвет торговли стоял в тесной связи с быстрым развитием в это время денежного обращения. Со времени Лю Бана в употреблении находилась мелкая разменная монета, более удобная, чем циньские деньги. В стране появилось множество ремесленников, занимающихся отливкой денег. Законом были точно установлены вес и качество монет (сплав меди и олова). Нарушители этого закона сурово карались. Однако, как повествуют источники, очень многие отливали облегчённую монету с примесями свинца и железа. Государственный деятель начала II в. до н. э. Цзя И отмечал, что отливка неполноценной монеты стала чрезвычайно выгодным делом и нарушителей закона о деньгах было такое множество, что, по его словам, «осуждённых (за незаконную отливку монеты) — по крайней мере

в одном уезде исчисляют сотнями, заподозренных мелкими чиновниками и наказанных палками и бежавших — массы». Подобные злоупотребления создавали неблагоприятные условия для торговли, в связи с чем Цзя И и другие государственные деятели предлагали запретить частную отливку монеты. В 115 г. до н. э. это запрещение было проведено, и была установлена государственная монополия на отливку монеты. Наряду с медными деньгами в обращении находились золотые слитки определённого веса — цзинь. Один цзинь содержал 244 г «жёлтого золота» и обычно равнялся 10 тыс. медных монет.

Расцвет торговли стоял в тесной связи с быстрым развитием в это время денежного обращения. Со времени Лю Бана в употреблении находилась мелкая разменная монета, более удобная, чем циньские деньги. В стране появилось множество ремесленников, занимающихся отливкой денег. Законом были точно установлены вес и качество монет (сплав меди и олова). Нарушители этого закона сурово карались. Однако, как повествуют источники, очень многие отливали облегчённую монету с примесями свинца и железа. Государственный деятель начала II в. до н. э. Цзя И отмечал, что отливка неполноценной монеты стала чрезвычайно выгодным делом и нарушителей закона о деньгах было такое множество, что, по его словам, «осуждённых (за незаконную отливку монеты) — по крайней мере

в одном уезде исчисляют сотнями, заподозренных мелкими чиновниками и наказанных палками и бежавших — массы». Подобные злоупотребления создавали неблагоприятные условия для торговли, в связи с чем Цзя И и другие государственные деятели предлагали запретить частную отливку монеты. В 115 г. до н. э. это запрещение было проведено, и была установлена государственная монополия на отливку монеты. Наряду с медными деньгами в обращении находились золотые слитки определённого веса — цзинь. Один цзинь содержал 244 г «жёлтого золота» и обычно равнялся 10 тыс. медных монет.

Характерно, что, приводя данные о богатстве тех или иных лиц, ханьские источники нередко дают его в денежном исчислении. Богатство, исчисляемое десятью цзинями, считалось средним. Крупные богачи обладали сотней тысяч и даже несколькими сотнями тысяч цзиней.

С расширением денежного обращения получил развитие денежно-ростовщический капитал. Обычно деньги давались в рост из расчёта 20%, но иногда ростовщики брали и много больше. Источники сообщают о так называемых цзыцянъцзя — крупных дельцах, занимающихся исключительно ссудными операциями. Владея огромными капиталами, они ссужали деньгами под большой процент даже ванов, которые нередко оказывались в зависимости от этих денежных магнатов. Нуждалось в них и государство. Во время «мятежа семи ванов» один из крупнейших чананьских ростовщиков — Уянь Ши дал для подавления мятежников денежную ссуду в размере 1 000 цзиней под очень высокий процент. Через год он вернул деньги в десятикратном размере и стал одним из богатейших людей в столице. Постепенно крупные ростовщики и торговцы стали богатейшими людьми в государстве. Их называли «нетитулованной знатью». Нередко торговцы были одновременно владельцами ремесленных мастерских и промыслов. Многие из них были крупными собственниками земли. По сведениям источников, они скапливали у себя продукты земледелия и выбрасывали их на рынок в момент повышения цен. В ряде случаев крупные торговцы специализировались на производстве и продаже какого-либо одного вида товаров. Вместе с тем источники постоянно упоминают и о мелких бродячих торговцах. Во .всех торговых центрах Ханьской империи, как крупных, так и более мелких, специальные чиновники регистрировали городских купцов и собирали со всех торгующих на рынках налоговые сборы.

Развитие рабовладений. Источники рабства

Постепенное проникновение в экономику Ханьской империи товарно-денежных отношений, обусловленное специализацией ремесла, ростом торговли и ростовщичества, способствовало развитию рабовладения.

Как и в предшествующий период, рабовладение в Ханьской империи развивалось в двух формах — государственного и частного рабства Причём определяющим для развития рабовладения в это время был дальнейший рост частного рабовладения.

Основными источниками государственного рабства попрежнему являлись порабощение осуждённых и рабство военнопленных. Несмотря на запрещение Лю Баном наказаний для родственников осуждённых, при последующих императорах на практике продолжалось привлечение к ответственности и обращение в каторжных рабов семей лиц, казнённых за преступления. Потомки порабощённых государством семей также оставались рабами, всем им татуировали лица зелёной чертой вокруг глаз в знак того, что они являются государственными рабами. Этот источник государственного рабства особенно усилился со времени правления У-ди, когда в 130 г. до н. э. был введён новый, исключительно жестокий кодекс законов. Источники сообщают, что с этого времени ежегодно суды разбирали более 1 000 дел, касавшихся только проступков провинциальных чиновников, причём многие дела включали по нескольку сот обвиняемых. «Виновных (в нарушении законов) было так иного,— пишет Сыма Цянь,— что чиновники не успевали схватывать и наказывать их».

Огромный размах завоеваний китайцев в конце II в. до н. э. привёл к захвату сотен тысяч военнопленных. По мнению ряда исследователей, захват рабов-военнопленных был основной целью этих войн.

Важным источником частного рабовладения продолжало оставаться долговое рабство, получившее в этот период исключительно большое развитие.

Большое количество рабов доставляла работорговля. Рабов ввозили из южных государств Юэ, Северной Кореи, с территории племенного союза гуннов, а после завоеваний китайцев в Западном крае (как ханьские источники называют бассейн реки Тарима) в Китай стали прибывать рабы из далёких западных государств. Крупные размеры приобрело похищение людей и насильственная продажа в рабство. Работорговцы, входя в соглашение с местными чиновниками, силой захватывали людей и продавали их. Вместе с тем источники сообщают о разбойничьих набегах китайцев на северных, северо-западных и юго-западных границах Ханьской империи с целью захвата в рабство жителей соседних племён. Часть этих рабов приобреталась местными рабовладельцами, а часть переправлялась работорговцами в другие торговые центры, в том числе в крупнейший центр работорговли — столицу империи Чанань.

В городах существовали рынки рабов, где устраивались специальные, огороженные деревянными решётками загоны, куда загоняли рабов подобно скоту. Рабов и рабынь, предназначенных для домашних услуг и развлечений, располагали отдельно, наряжали в красивые шелка и выставляли напоказ. На рынках существовали места для продажи рабов простым народом и для продажи рабов знатью. Работорговлей занимались как частные лица, так и государство. Согласно свидетельству «Истории Старшей династии Хань», партии рабов в кандалах и железных ошейниках переправлялись для продажи на расстояния в сотни километров. Имеются данные о том, что рабы, до того как быть купленными рабовладельцами, перепродавались различными работорговцами до десяти раз.

Рабов можно было купить почти в любом месте так же просто, как любой другой товар. В одной из глав «Исторических записок» Сыма Цянь приводит перечень наиболее ходовых товаров, которые ежегодно проходили через обычный торговый центр в конце II — начале I в. до н. э. В этом перечне наряду с такими товарами, как зерно, вино, туши животных, топливо, лодки, повозки, изделия из бронзы и лака, утварь из дерева и железа, ткацкие изделия, шкуры, меха, фрукты, рыба и т. п., упоминаются лошади, рогатый скот, бараны, свиньи и рабы (тун). Счёт рабов вёлся по той же системе, что и счёт скота.

Рабов можно было купить почти в любом месте так же просто, как любой другой товар. В одной из глав «Исторических записок» Сыма Цянь приводит перечень наиболее ходовых товаров, которые ежегодно проходили через обычный торговый центр в конце II — начале I в. до н. э. В этом перечне наряду с такими товарами, как зерно, вино, туши животных, топливо, лодки, повозки, изделия из бронзы и лака, утварь из дерева и железа, ткацкие изделия, шкуры, меха, фрукты, рыба и т. п., упоминаются лошади, рогатый скот, бараны, свиньи и рабы (тун). Счёт рабов вёлся по той же системе, что и счёт скота.

Крупные рабовладельцы имели сотни и даже тысячи рабов. Так, известно, что у дома Ван и семьи Ван Шан рабы исчислялись тысячами. Императоры часто жаловали своим приближённым и фаворитам большое количество рабов. Так, например, тысячу рабов (тун) получил в дар от У-ди его фаворит Луань Да.

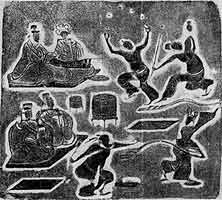

Использопание труда рабов

Как государство, так и частные рабовладельцы использовали рабов в очень большом количестве для различных домашних услуг и развлечений. По сведениям источников, в императорских дворцах было более 100 тыс. рабов и рабынь, которые «слонялись без дела». Работорговцы похищали или покупали девочек и мальчиков, обучали их танцам, нению и другим искусствам и затем продавали богатым рабовладельцам. На ханьских погребальных барельефах мы видим таких рабов и рабынь — музыкантов, танцовщиц, акробатов, певиц и певцов, одетых в изысканные одежды, а также слуг, приготовляющих пищу и исполняющих другие домашние работы.

Труд рабов находил широкое применение в производство. Рабы использовались государством в ремесле и на промыслах, а также на строительных и других тяжёлых работах. Толпы государственных рабов (ту-ну-бэй) тащили по берегам рек лямки от барж с зерном, которое переправлялось в столицу или, наоборот, отсылалось из Чанани далеко на север и на юг для снабжения действующих армий. Когда военные нужды государства потребовали создания тяжеловооружённой конницы, было значительно увеличено количество государственных пастбищ и множество рабов отправлено для ухода за табунами. По сведениям «Истории Старшей династии Хань», на пастбищах, расположенных на северных и западных границах империи, было занято 30 тыс. государственных рабов (ну-бэй).

Применение труда государственных рабов в ремесле и на промыслах получило особенное распространение с конца II в. до н. э., после введения государственных монополий на соль, железо и отливку монеты. Так, в 85 г. до н. э., когда были организованы специальные государственные мастерские по изготовлению земледельческих орудий, туда было отправлено множество рабов (ну).

Особенно большое развитие получило в этот период частное рабовладение. По мнению некоторых исследователей, институт частного рабства в Китае приобрёл действительно важное значение именно со времени Старшей династии Хань. Показательно, что с середины II в. до н. э. за рабов, отданных государству, можно было откупиться от наказания, получить освобождение от трудовой и военной повинностей, приобрести почётный титул и получить назначение на должность.

Наиболее широко труд рабов использовался рабовладельцами в ремесле, рудниках, на промыслах. Крупные собственники имели по 700—800 рабов, основывая свои предприятия на применении рабского труда.

Труд рабов применялся в скотоводстве и земледелии. Об этом, в частности, свидетельствует относящийся к 100 г. до н. э. доклад императорского сановника Дун Чжун-шу, в котором говорится, что многие люди, «...пользуясь своим богатством и властью, ...увеличивают количество своих рабов и рабынь (ну-бэй), умножают свои (стада) крупного скота и овец, расширяют свои поля... увеличивают свои доходы и накапливают богатства». О размерах частных землевладельческих хозяйств, применявших рабский труд, можно судить по тому факту, что в 119 г. до н. э. государство конфисковало у крупных купцов-землевладельцев, обвинённых в нарушении императорского указа о налогообложении, «...рабов (ну-бэй) тысячами и десятками тысяч и поля десятками и сотнями цин...» (Сыма Цянь). Труд рабов находил применение и в сравнительно небольших хозяйствах. Вместе с тем землевладельцы часто в значительных размерах использовали труд наёмных работников и обедневших земледельцев, которым сдавались небольшие участки земли на условиях уплаты определённой доли урожая. Эта особенность развития земельных отношений по-разному расценивается специалистами по древней истории Китая. Сторонники существования во времена империй Цинь и Хань феодальных отношений рассматривают распространение в этот период в хозяйствах землевладельцев наёмного труда и мелкой аренды как показатель развития феодально-помещичьего землевладения; рабский труд в земле

делии, по их мнению, в данное время уже не играл сколько-нибудь существенной роли. В противоположность им другие исследователи считают, что значительное развитие в Китае во II—I вв до н. э. рабовладения не могло бы происходить в условиях феодального общества Указывая на то, что труд рабов являлся основой ремесленного производства во времена империй Цинь и Хань, эти историки обращают внимание на повышение в этот период удельного веса рабского труда и в области земледелия, хотя в целом количество рабов, занятых в сельском хозяйстве, и в данное время уступало количеству земледельцев-общинников.

Труд рабов применялся в скотоводстве и земледелии. Об этом, в частности, свидетельствует относящийся к 100 г. до н. э. доклад императорского сановника Дун Чжун-шу, в котором говорится, что многие люди, «...пользуясь своим богатством и властью, ...увеличивают количество своих рабов и рабынь (ну-бэй), умножают свои (стада) крупного скота и овец, расширяют свои поля... увеличивают свои доходы и накапливают богатства». О размерах частных землевладельческих хозяйств, применявших рабский труд, можно судить по тому факту, что в 119 г. до н. э. государство конфисковало у крупных купцов-землевладельцев, обвинённых в нарушении императорского указа о налогообложении, «...рабов (ну-бэй) тысячами и десятками тысяч и поля десятками и сотнями цин...» (Сыма Цянь). Труд рабов находил применение и в сравнительно небольших хозяйствах. Вместе с тем землевладельцы часто в значительных размерах использовали труд наёмных работников и обедневших земледельцев, которым сдавались небольшие участки земли на условиях уплаты определённой доли урожая. Эта особенность развития земельных отношений по-разному расценивается специалистами по древней истории Китая. Сторонники существования во времена империй Цинь и Хань феодальных отношений рассматривают распространение в этот период в хозяйствах землевладельцев наёмного труда и мелкой аренды как показатель развития феодально-помещичьего землевладения; рабский труд в земле

делии, по их мнению, в данное время уже не играл сколько-нибудь существенной роли. В противоположность им другие исследователи считают, что значительное развитие в Китае во II—I вв до н. э. рабовладения не могло бы происходить в условиях феодального общества Указывая на то, что труд рабов являлся основой ремесленного производства во времена империй Цинь и Хань, эти историки обращают внимание на повышение в этот период удельного веса рабского труда и в области земледелия, хотя в целом количество рабов, занятых в сельском хозяйстве, и в данное время уступало количеству земледельцев-общинников.

Положение землодгльцев-общинннков

Основными производителями в сельскохозяйственном производстве Ханьской империи, как и прежде, были свободные земледельцы-общинники, обязанные государственными повинностями и составлявшие основную массу налогоплательщиков государства.

Процесс разорения земледельцев-общинников, который принял столь угрожающие размеры при династии Цинь, в начале правления Ханьской династии временно замедлился. Мероприятия Лю Бана в известной мере облегчили положение свободных земледельцев, однако они, разумеется, не могли задержать процесс разложения общины, ускоряемый развитием товарно-денежных и рабовладельческих отношений.

По мере того как укреплялось положение империи, увеличивались нормы налогов, утяжелялись повинности. Хотя земельный налог — тяньцзу — был даже снижен при следующих за Лю Баном правителях до 1/30 доли урожая, однако остальные налоги были очень тяжелы. С развитием денежного обращения целый ряд налогов стал исчисляться в деньгах. Даже земельный налог мог заменяться денежными платежами. Наряду с земельным налогом все земледельцы-общинники были обложены подворным и подушным налогами, исчисляемыми в деньгах. Особенно тяжёлым был подушный налог. Помимо введённого Лю Баном основного подушного налога, собираемого со всего взрослого населения в возрасте от 15 до 56 лот, взимался ещё подушный налог с несовершеннолетних, которым в начале правления Ханьской династии облагались все дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Всё взрослое мужское население было обязано рабочей и военной повинностями: до 155 г. до н. э.—в возрасте от 23 до 56 лот, а с 155 г. — в возрасте от 20 до 56 лет. В течение первых трёх лот мужчины отбывали один месяц в году государственную рабочую повинность в своём округе, участвуя в ирригационных и транспортных работах, в строительстве городских стен, дворцов и в других работах. Отработав положенные три года, всё мужское население было обязано двумя видами военной повинности: двухлетним отбыванием солдатской службы и затем ежегодной трёхдневной службой в пограничных гарнизонах. Все мужчины в возрасте от 25 до 56 лет могли быть призваны в армию в любое время и на любой срок. Военная повинность могла быть заменена денежным взносом. Имеются сведения о том, что освобождение от военной повинности можно было получить также и за предоставление правительственным властям определённого количества зерна или рабов. Разрешалось откупаться и от рабочей повинности. Однако это было доступно только зажиточным земледельцам, подавляющее же большинство общинников было не в состоянии откупиться от государственных повинностей.

Всё взрослое мужское население было обязано рабочей и военной повинностями: до 155 г. до н. э.—в возрасте от 23 до 56 лот, а с 155 г. — в возрасте от 20 до 56 лет. В течение первых трёх лот мужчины отбывали один месяц в году государственную рабочую повинность в своём округе, участвуя в ирригационных и транспортных работах, в строительстве городских стен, дворцов и в других работах. Отработав положенные три года, всё мужское население было обязано двумя видами военной повинности: двухлетним отбыванием солдатской службы и затем ежегодной трёхдневной службой в пограничных гарнизонах. Все мужчины в возрасте от 25 до 56 лет могли быть призваны в армию в любое время и на любой срок. Военная повинность могла быть заменена денежным взносом. Имеются сведения о том, что освобождение от военной повинности можно было получить также и за предоставление правительственным властям определённого количества зерна или рабов. Разрешалось откупаться и от рабочей повинности. Однако это было доступно только зажиточным земледельцам, подавляющее же большинство общинников было не в состоянии откупиться от государственных повинностей.

Помимо более или менее точно установленных налогов государство прибегало к различным экстренным, внеурочным поборам, особенно тяжело ложившимся на общинников. В 178 г. до н. э. сановник Чао Цо, обеспокоенный сокращением количества земледельцев-общиников, в своём докладе императору обращал его внимание на непосилыгость налогового гнёта и тяжёлое положение земледельческого населения. «Весной (земледельцы) пашут,— писал Чао Цо,— летом выпалывают сорняки, осенью собирают урожай, зимой сохраняют (запасы), (кроме того), они рубят кустарники и деревья на топливо, ремонтируют правительственные строения, исполняют (другие) рабочие повинности... В течение четырёх времён года у них нет ни дня отдыха... Требования властей чрезвычайно жестоки, налоги собираются во внеурочное время... Во время (сбора налогов) те, кто имеет (зерно), продают его за полцены, те же, кто не имеет ничего, берут в долг, обязуясь возвратить вдвойне».

С этого времени источники постоянно сообщают о задолженности и разорении земледельцев, приводивших к потере ими своих «полей и домов». Правительство, заинтересованное в сохранении массы налогоплательщиков и общины как фискальной единицы, неоднократно предпринимало попытки задержать процесс разложения общины и различными мерами старалось вновь привлечь к земледелию разорившихся и потерявших свои участки общинников. Но эти мероприятия не имели успеха. Многие из разорённых общинников окончательно порывали связь с землёй и направлялись в города,

пополняя собой ряды мелких ремесленников и подмастерьев. Об этом свидетельствуют постоянно встречающиеся с первых же десятилетий II в. до н. э. настойчивые и тревожные сообщения чиновников о том, что народ «отрывается от основного занятия (т. е. земледелия) и занимается второстепенными делами (т. е. ремеслом и торговлей)». В целом ряде случаев обедневшие общинники после потери ими своих участков становились арендаторами на землях кредиторов. В 100 г. до н. э. сановник Дун Чжун-шу отмечал в докладе императору, что под тяжестью налогов и повинностей земледельцы разоряются и «некоторые обрабатывают поля богачей за половину урожая». Значительная часть разорившихся земледельцев попадала в долговое рабство. Ещё в 205 г. до н. э. Лю Баном был издан указ, разрешавший продажу свободных в рабство частным лицам. Эта практика получила очень широкое распространение. По сведениям «Истории Старшей династии Хань», «во многих случаях (земледельцы) вынуждены были продавать свои поля и дома, продавать своих детей и внуков, чтоб расплатиться с долгами».

С этого времени источники постоянно сообщают о задолженности и разорении земледельцев, приводивших к потере ими своих «полей и домов». Правительство, заинтересованное в сохранении массы налогоплательщиков и общины как фискальной единицы, неоднократно предпринимало попытки задержать процесс разложения общины и различными мерами старалось вновь привлечь к земледелию разорившихся и потерявших свои участки общинников. Но эти мероприятия не имели успеха. Многие из разорённых общинников окончательно порывали связь с землёй и направлялись в города,

пополняя собой ряды мелких ремесленников и подмастерьев. Об этом свидетельствуют постоянно встречающиеся с первых же десятилетий II в. до н. э. настойчивые и тревожные сообщения чиновников о том, что народ «отрывается от основного занятия (т. е. земледелия) и занимается второстепенными делами (т. е. ремеслом и торговлей)». В целом ряде случаев обедневшие общинники после потери ими своих участков становились арендаторами на землях кредиторов. В 100 г. до н. э. сановник Дун Чжун-шу отмечал в докладе императору, что под тяжестью налогов и повинностей земледельцы разоряются и «некоторые обрабатывают поля богачей за половину урожая». Значительная часть разорившихся земледельцев попадала в долговое рабство. Ещё в 205 г. до н. э. Лю Баном был издан указ, разрешавший продажу свободных в рабство частным лицам. Эта практика получила очень широкое распространение. По сведениям «Истории Старшей династии Хань», «во многих случаях (земледельцы) вынуждены были продавать свои поля и дома, продавать своих детей и внуков, чтоб расплатиться с долгами».

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'