ПОИСК:

Поход за Вислу

Для недругов Советского государства до сих пор остается загадкой, откуда у измученного первой мировой войной, голодом, блокадой, гражданской войной народа взялись силы, чтобы противостоять все новым и новым опасностям, возникавшим буквально каждый день.

Только что была разгромлена контрреволюция на Северном Кавказе, как сразу же возникла грозная опасность на западе.

В то время газеты расклеивались на стенах домов, и возле каждой такой напечатанной на коричневой оберточной бумаге газеты собирались истощенные долгим недоеданием люди и с сумрачными лицами читали о новой военной угрозе, на этот раз со стороны Польши, во главе которой стоял маршал Пилсудский и воинственные пилсудчики.

По-разному воспринимали люди эти сообщения. Были такие, кто втайне радовался, злобно улыбался, ожидая падения Советской власти, но больше всего было таких, кто встретил эту весть с суровой решимостью бороться до конца.

1 марта 1920 года, выступая на Съезде трудовых казаков, Ленин сказал:

"Польские помещики и капиталисты бурлят, бросают угрозы, что они хотят себе территории 1772 г., что они желают себе подчинить Украину. Мы знаем, что Франция поджигает Польшу, бросая туда миллионы... И мы говорим товарищам в Польше, что мы ее свободу бережем, как свободу всякого другого народа, что русский рабочий и крестьянин, испытавший гнет царизма, хорошо знает, чем был этот гнет. Мы знаем, что величайшим преступлением было то, что Польша была разделена между немецким, австрийским и русским капиталом, что этот раздел осудил польский народ на долгие годы угнетения, когда пользование родным языком считалось преступлением, когда весь польский народ воспитывался на одной мысли - освободиться от этого тройного гнета. И поэтому мы понимаем ту ненависть, которой проникнута душа поляка... Мы не хотим войны из-за территориальной границы, потому что мы хотим вытравить то проклятое прошлое, когда всякий великоросс считался угнетателем".

Как всегда сжато, убедительно, проникновенно, Ленин обрисовал русско-польские отношения, как они сложились на протяжении почти двух столетий, рассказал о той великой исторической перемене, которая произошла в отношениях между Советской Россией и польским народом. Русский народ точно так же страдал от царского ига, как польский, украинский, белорусский. Передовые люди России понимали это, еще декабристы - Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин в 1824 году заключили договор с польским тайным обществом о восстании "не в отвлеченных мыслях, а на деле". Но восстание декабристов было подавлено, и русские, точно так же как и поляки, остались под игом царизма.

Лозунг "За нашу и вашу свободу" был лозунгом Герцена в 1863 году, в год восстания в Польше.

В 1905 году революционную борьбу с царским правительством вели и русские и польские рабочие и крестьяне.

После первой мировой войны образовалось независимое буржуазное польское государство. Но независимость эта была мнимой: белая Польша во всем зависела от Антанты, от Франции и Англии. Что же касается свободы, то в государстве Пилсудского не было и тени ее. Лагеря и тюрьмы, в которых держали коммунистов или заподозренных в коммунизме, были переполнены.

В белопольском государстве особенно резко был виден контраст между дворцами и усадьбами польских магнатов и деревенскими халупами, где в нищете и голоде жили польские крестьяне. Таким же резким был контраст между условиями существования польских рабочих и бытом алчных богачей - фабрикантов, заводчиков и всякого рода спекулянтов.

Правительство Пилсудского, одержимое манией великодержавия, мечтало о территории "от моря и до моря", то есть от Черного до Балтийского моря, о границах Польши в пределах 1772 года. В эти границы пилсудчики хотели включить и Белоруссию, которая, кстати говоря, была к 1920 году вместе с городом Минском почти целиком оккупирована польской армией.

Тот, кому приходилось в двадцатых и тридцатых годах бывать в Польше, не мог не видеть результатов безумной милитаристской политики Пилсудского и пилсудчиков, не мог не видеть тяжкого положения польского рабочего класса, особенно крестьян - белоруссов и украинцев в так называемых "крессах", окраинах, где польские власти держали себя как в колонии.

Еще 8 апреля 1920 года Советское правительство убедилось в безнадежности переговоров с белой Польшей. Спор шел из-за места переговоров. Поляки предлагали избрать для переговоров город Борисов. При этом перерыв военных действий, по требованию поляков, должен быть не на всем фронте, а только в районе Борисова. Становилось абсолютно ясно, что выбор места (город Борисов) преследовал лишь одну цель: польское командование, сосредоточив на юго-западе ударный кулак для захвата Украины, хотело дипломатическим путем связать наши силы на северо-западном, борисовском, направлении.

Война между Советской республикой и белой Польшей стала неизбежной.

Авантюрист "головной атаман" Петлюра заключил соглашение с польскими шовинистами. По мысли правящих верхов Польши завоеванная Украина с марионеточным петлюровским правительством была бы покорным вассалом Польши. Этой приманкой и воспользовались французские империалисты, толкавшие Польшу на войну с Советской республикой.

25 апреля 1920 года, когда начались военные действия белопольских армий против советской Украины, Ленин говорил:

"Война с Полыней нам навязана, ни малейших замыслов против независимости Польши мы не имеем, как не имеем их против независимости Литвы и Белоруссии, но, несмотря на всю нашу уступчивость, нам все-таки навязывают войну, а раз так, мы все должны подняться как один, чтобы защитить и себя, и Украину от натиска польских империалистов".

* * *

На западе и юго-западе образовались два фронта: командующим Западным фронтом был назначен Михаил Николаевич Тухачевский, членом Реввоенсовета И. С. Уншлихт, Юго-Западным - Александр Ильич Егоров, членами Реввоенсовета были И. В. Сталин и Р. И. Берзин.

6 мая польская армия заняла Киев. Вместе с поляками в город вступили отряды "головного атамана" Петлюры. Поляки и петлюровцы избегали всякого соприкосновения, расположились в разных частях города, и поляки относились к петлюровцам с явным пренебрежением.

Судить о военных действиях Западного фронта мы можем по книге Тухачевского "Поход за Вислу", представляющей собой лекции, которые Михаил Николаевич читал в феврале 1923 года в Военной академии Красной Армии. В ней подробно рассказано о военных операциях, которыми руководил Тухачевский.

Западный фронт начал первое наступление 15 мая 1920 года, когда все его силы еще не были сосредоточены.

Район боевых действий по меридиану разделялся рекой Березиной. Болотистые, лесистые берега этой реки были значительной преградой для форсирования. Между Лепелем и Западной Двиной находилось пространство, удобное для действий больших войсковых масс. Этот район называли Смоленскими воротами. Именно Смоленские ворота были выбраны командованием Западного фронта при выработке плана главного удара, в осуществлении которого решающая роль отводилась 15-й армии (командарм Корк).

Какие же были результаты майского наступления? Тухачевский отвечает так:

"Войска наши увидели, что они могут побеждать поляков... На будущие бои все смотрели с твердой решимостью и с полной уверенностью в победе... Мы облегчили положение Юго-Западного фронта.

...Наконец, наиболее важным для нас результатом было занятие Смоленских ворот. Это позволило нам с гораздо большей легкостью организовать дальнейшее наступление и сразу ставило наши войска на железную дорогу Молодечно - Полоцк".

Война панской Польши с Советами пробудила надежды у русских белогвардейцев. В то время в Варшаве находилась супружеская чета, в прошлом столпы декадентства в России, писатели Д. С. Мережковский и Зинаида Гиппиус, заклятые враги Советской власти. В Варшаву прибыл по их вызову Борис Савинков. Между Пилсудским и русскими "лидерами" начались полутаинственные переговоры. Речь шла о формировании "русского отряда" из белогвардейцев, который сражался бы на стороне белой Польши. Генерал Желиговский, занимавший важный пост в Минске, оккупированном поляками, предлагал создать в самой Польше то "русское" правительство, которое Польша желала бы видеть в России после свержения Советской власти. Среди белогвардейцев были сторонники и противники барона Врангеля, сидевшего в Крыму, и всякий сброд вроде Булак-Балаховича и его банды.

К белогвардейцам белополяки относились недоверчиво, зная, что среди них было немало сторонников "единой и неделимой" России, не забывших о том, что Варшава являлась недавно губернским городом Российской империи. Соглашение с Петлюрой было для белогвардейцев неприятным сюрпризом: монархисты мечтали видеть Киев под властью своего генерал-губернатора.

Между тем дела белополяков на юге пошатнулись. На фронте появилась Первая Конная армия, которой был дан приказ к 1 мая сосредоточиться в районе Умань - Елизаветград.

Тысячеверстный поход с Северо-Кавказского на Юго-Западный фронт Первая Конная совершила, сражаясь с кулацкими бандами. На рассвете 26 мая 1920 года она перешла в наступление в общем направлении на Казатин, а 5 июня прорвалась в тыл противника на стыке между 6-й и 3-й польскими армиями.

Пилсудский вначале не придавал значения нашей коннице. Однако ему пришлось изменить свои взгляды. Конная армия оказалась в глубоком тылу польского фронта. В своих мемуарах о 1920 годе он уже не пишет о коннице как о "некоторой стратегической нелепости", не без яду замечает, что один из его генералов, Рыдз Смиглы, старательно избегал столкновения с конницей Буденного.

В результате поляки пробыли в Киеве немногим больше месяца. Части 25-й и 58-й стрелковых дивизий 12-й армии 12 июня 1920 года вступили в Киев.

6 июня из своего крымского логова начал наступление барон Врангель. Только 24 июня его удалось задержать.

4 июля Западный фронт предпринял новое, подготовленное Тухачевским наступление, в результате которого в первый же день была наголову разбита Первая польская армия. Генеральное сражение в Белоруссии завершилось беспорядочным отходом противника. 11 июля был освобожден Минск. Конный корпус под командованием Гая, действуя севернее озерно-болотистого района реки Дисны, вышел в глубокий тыл белополяков и 9 июля занял Свенцяны, имея прицел на Вильно.

Остановлюсь на одном боевом эпизоде тех июльских дней, о котором рассказывает подполковник в отставке А. Манаков (в те времена он состоял в дивизионной школе подготовки командного состава 54-й стрелковой дивизии).

"...Под Белостоком белополяки стали сильно теснить наши войска, и дивизионная школа заняла оборону на важном участке фронта. Кое-где уже началась стрельба. Вдруг показываются три машины, едут прямо к нам. Одна подъехала совсем близко. Вышли три командира, один из них идет прямо ко мне. Подойдя вплотную, протягивает руку и говорит: "Командующий Тухачевский".

Я опешил, не ожидая, чтобы командующий мог так рисковать жизнью: уже свистели пули. Михаил Николаевич спросил, какая часть занимает участок, сколько у нас пулеметов, сдержим ли противника. Белополяки ударили из артиллерии, видимо обнаружив, что здесь кто-то из большого начальства. Я тогда и подумать не мог, что командующий такой молодой. Мы привыкли видеть командующих более солидного возраста, а перед нами оказался молодой человек, почти юноша. Было ему тогда двадцать семь лет..."

14 июля 1920 года конница Гая с помощью 164-й бригады заняла Вильно. 19 июля, в день открытия Второго конгресса Коминтерна, войска Западного фронта заняли Гродно и Барановичи.

...Перенесемся на время в Петроград, где в Таврическом дворце в этот день Владимир Ильич Ленин выступал с докладом перед делегатами Второго конгресса. Положение было сложное и трудное. Хотя с запада шли хорошие вести, Врангель продолжал вести наступательные операции в Северной Таврии, шайки батьки Махно терзали Украину. Англия и Франция, желая помочь Пилсудскому, угрожали вооруженным вмешательством, на Балтике ожидали появления британского флота.

Нужда страны в продовольствии и товарах широкого потребления была колоссальная. Петроградские рабочие готовились к зиме, разбирали на дрова старые баржи. Десятки тысяч людей, истощенных долгим недоеданием, самоотверженно работали на субботниках, надеясь заготовить топливо хотя бы для детских домов.

Все это видели делегаты Второго конгресса Коминтерна и изумлялись несокрушимому революционному духу петроградского пролетариата.

В день открытия конгресса по Шпалерной улице к Таврическому дворцу с развевающимися знаменами двигались колонны петроградских рабочих, гремела музыка, а на берегу Невы в тот день происходило поразительное зрелище - революционная мистерия, в которой принимали участие тысячи рабочих, работниц, красноармейцев. Она символически изображала победу буржуазии над средневековыми феодалами, победу пролетариата над мировой буржуазией и завершалась торжественным апофеозом, фейерверком и салютом.

Главное, чего ожидали во всей стране, был доклад Ленина.

Тот, кому посчастливилось быть в тот день в зале Таврического дворца, помнит, какой единодушной овацией встретили Ленина делегаты и гости на хорах. Сверху мы видели огромный зал, президиум и Владимира Ильича, явно недовольного затянувшейся овацией.

Перед делегатами, съехавшимися со всех концов света, стоял человек, возглавивший осуществление дерзновенной мечты человечества, вождь социалистической революции, основатель государства рабочих и крестьян. Петроградцы оглушительно хлопали и кричали, приветствуя Владимира Ильича: "Соскучились по Ильичу!", "Давно не был в Питере!"

Ленин начал доклад, и перед слушателями постепенно открывалась картина послевоенной Европы и всего мира. Владимир Ильич говорил убеждая, доказывая, споря, говорил с подкупающей естественностью, откровенностью и глубиной анализа. Иногда он отступал от трибуны, отходил в сторону, возвращался, перебирал свои записи. Часто в его речи звучали иронические интонации, когда он говорил об оппортунистах. Впрочем, он не следил за тем эффектом, который вызывала пущенная им стрела. "Может быть, мой пример, вышел немного юмористическим, - говорил он, - но такова уж натура современного оппортунизма, что его борьба с большевизмом превращается в юмористику".

В этом огромном зале среди делегатов были сомневающиеся, даже не разделяющие полностью взгляды Ленина, но и они были изумлены и поражены. Более всего потрясла их твердая уверенность Ленина в неизбежной победе социалистической революции, ведь Ленин никогда не был склонен к беспочвенному оптимизму и воспитывал в этом духе своих соратников и единомышленников.

Июльское наступление Западного фронта, которым командовал Тухачевский, произвело огромное впечатление в Европе. Если впоследствии свое контрнаступление на Висле поляки назвали "чудом", то тем более чудом было стремительное наступление советских войск. Раздетые, разутые красноармейцы, испытавшие тяжкие лишения в годы гражданской войны, в неимоверно трудных условиях сохранили боевой дух и разгромили хорошо снабженные и обученные войска белой Польши. В штабах Франции и Англии снова заговорили о силе Красной Армии и о Тухачевском, имя которого приобрело широкую известность после его побед над Колчаком и Деникиным.

Красная армия подошла к Варшаве. В конце июля паника охватила польскую буржуазию и правительство.

Пилсудский в своей книге "1920 год" подтверждает критическое положение армии и тыла: "Под впечатлением надвигающейся грозной тучи колебались умы, таяли сердца солдат. Государство трещало по всем швам".

Но вместе с тем, чем ближе армии Западного фронта подходили к Варшаве, тем яростнее становилась националистическая агитация против нас. Правители Польши старались выдать освободительную борьбу Красной Армии за иностранное нашествие. С безудержной демагогией Пилсудский сравнивал наступление Тухачевского с походом царского генерала Паскевича в 1830 году. Однако времена изменились и, по существу, белая Польша являлась преемником царской России, а советские войска сражались за освобождение рабочих и крестьян. Ветераны польского рабочего движения революционеры-большевики Мархлевский, Феликс Кон, Дзержинский, Уншлихт предупреждали все же, что с националистической агитацией надо считаться.

Настроение пролетариата, польских рабочих, разумеется, было иным. На них мало действовала разнузданная демагогия шовинистов. В Варшаве непрерывно возникали неожиданные забастовки. Но и среди рабочих было немало обманутых шовинистической демагогией. Между тем, даже когда Красная Армия стояла у стен Варшавы, Советское правительство было согласно на мир без захватов и контрибуций, но польское правительство и Антанта не хотели мира.

Командование Западным фронтом разработало план наступления на Варшаву. 10 августа Тухачевский подписал директиву о форсировании Вислы. Ударной группировке была поставлена задача глубокого обхода Варшавы.

11 августа главком в переговорах по телефону заявил о необходимости двинуть 12-ю и Первую Конную армии на север для поддержки Западного фронта. Тухачевский тоже считал это необходимым.

Сражение на Висле имело два этапа: первый, с 13 по 15 августа, когда советские войска вели ожесточенное наступление на подступах к Варшаве и Модлину и имели успех, и второй, когда противник перешел в контрнаступление и в боях с 16 по 25 августа заставил войска Западного фронта отойти на восток.

Наступление польских армий на север и северо-восток создало очень тяжелое положение для 4-й советской армии, которую поляки стремились отрезать от главных сил и запереть в Данцигском коридоре.

17 августа, под натиском превосходящих сил противника, войска Западного фронта начали отход от Вислы.

Этот отход потребовал сверхчеловеческого напряжения сил, мужества, героизма, твердости.

3-я и 15-я армии сдерживали наступление противника, напрягали все свои силы, чтобы помочь 4-й армии пройти в узком коридоре между Наревом и границей Восточной Пруссии, но спасти 4-ю армию были уже не в состоянии: большей своей частью она перешла немецкую границу и была интернирована. Однако и противник выдохся, будучи не в состоянии продолжать наступление.

Пилсудский в своей книге "1920 год" отдает должное мужеству войск Западного фронта, два дня выдерживавших удары польских армий с запада и с юга, в том числе и 4-й армии, которая дралась "как лев".

Воспоминания Гая об этом трагическом походе нельзя читать без волнения.

Он писал: "Голодные, раздетые, босые, не видевшие несколько дней хлеба, без снарядов и патронов, с одними шашками, бойцы стремятся прорваться сквозь цепи, чтобы уйти в свою семью, в Красную Армию..."

Язык воспоминаний Гая, темпераментный, порывистый, передает очень точно то, что переживали он сам и его солдаты:

"Я обошел все полки корпуса, призывая их к вере в победу... и под звуки "Интернационала" двинуться на врага. "Согласны пробиться, идти за вами, товарищ Гай, но нечем стрелять". - "Кони не идут - пойдем пешком", - ответил я...

Всю ночь мы вызывали по радио, но ответов не получили; в 4 часа приказал наштаарму сжечь оперативные бумаги, приказы и радио. В 4 часа 40 минут 26.VIII сожгли радио и с тяжелым сердцем, многие со слезами на глазах перешли границу под сильным огнем батарей противника.

Бойцы 3-го корпуса самоотверженно выручали пехоту, "связывая свои действия с другими пехотными дивизиями; спасая бежавшие части армии, корпус окончательно погиб, хотя и позже всех... Он погиб честно, причинив громадный урон противнику".

Это были поистине железные люди. Их сыновья и внуки в годы Великой Отечественной войны отстояли свою Родину и раздавили фашистскую гадину.

С чувством горечи и негодования думаешь о том, что Гай был оклеветан и пал жертвой произвола в годы культа личности Сталина.

Перечитывая статьи и воспоминания о войне с белополяками, мы узнаем причины поражения под Варшавой, которое польские историки и союзники белой Полыни окрестили "чудом на Висле".

"Чудо" объяснялось отсутствием у нас стратегических резервов и плохим снабжением.

"Армия, можно сказать, двигалась без тыла, а это оказало огромное влияние на весь ход операций", - пишет В. Чернавин.

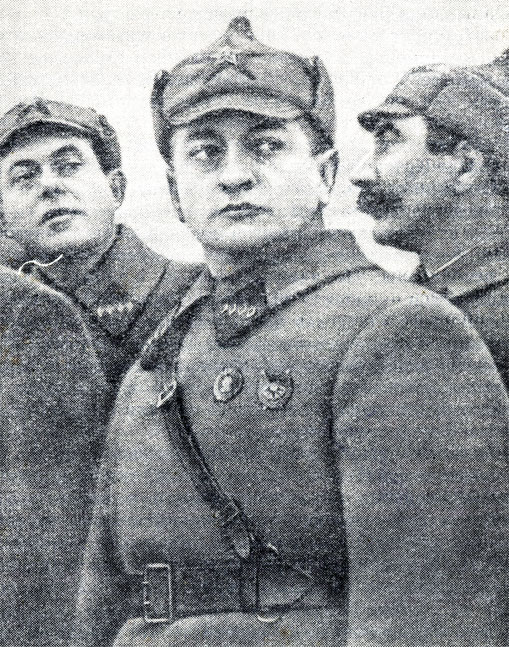

И. Э. Якир, М. Н. Тухачевский и С. М. Буденный. 30-е гг.

"Будущие военные историки... с удивлением, как перед стратегическим парадоксом, остановятся перед фактом шестинедельного, беспрерывного похода на протяжении 600 верст с неработающей в тылу железной дорогой, со слабо налаженным транспортом, со скудным количеством огнестрельных припасов", - пишет Н. Какурин.

В. Путна, так же как Гай, пишет о чрезмерном подчинении командованием фронта принципов стратегии политическим соображениям, выразившемся в продолжении наступления по требованиям политической обстановки, вопреки состоянию армии на реке Буг.

Неимоверные трудности преодолевали самоотверженные бойцы Красной Армии. В бою за укрепленную полосу под Радимином красноармейцы, несмотря на огромные потери, буквально лезли на проволочные заграждения противника и одной своей отвагой заставляли его оставлять окопы. Нечеловеческая энергия, выносливость бойцов, чисто революционный темперамент и энергия высшего командования - вот что характерно для этой кампании. Недаром слово "энергия" часто повторяется в записях современников и участников войны. Даже вынужденный отход наших войск не поколебал энергии советского командования. Слово "энергия" мы находим и в отзыве его главного противника Пилсудского. Он так писал о командующем Западным фронтом:

"Столь длинные марши, прерываемые к тому же боями, могут служить к чести как армии, так и ее руководителей. Особенно же нельзя отнести к числу средних величин и посредственностей командующего, который имеет достаточно сил и энергии, воли и умения, чтобы проводить подобную военную работу". "...С таким маршем его будет поздравлять каждый историк и каждый исследователь".

С тех пор прошло более сорока лет. Можно ясно представить, какое значение имела бы победа над белополяками. Версальский мир рухнул бы, история Польши и Европы, несомненно, сложилась бы по-другому.

Операции на Западном фронте породили, в свое время, не одну книгу у нас и за рубежом. Книга Тухачевского "Поход за Вислу" вызвала появление работы одного из видных наших военных деятелей Б. М. Шапошникова "На Висле" и позднее книги командующего в 1920 году Юго-Западным фронтом А. И. Егорова "Львов - Варшава".

Шапошников считал, что Тухачевский сделал большой вклад в историю войны 1920 года на Западном фронте, но "Западный фронт был лишь частью, правда главной, всего того фронта, на котором развертывалась наша борьба с белополяками...". Необходимо оценить ту же обстановку на Западном фронте с точки зрения как высшего руководства всей войной в целом, так и действий на других фронтах. "Поэтому не с критикой ради критики, не с целью умаления труда М. Тухачевского мы взялись за перо... Всегда бывает приятно откликнуться на призыв боевого товарища".

Книга Б. М. Шапошникова вышла в свет в 1924 году. Она была написана в то время, когда на авторе ее еще, вероятно, не сказывалось влияние бывшего члена Реввоенсовета Юго-Западного фронта И. В. Сталина. В этом труде отразились те разногласия в оценке военных операций с белополяками, которые возникли во время войны и после нее.

Тухачевский так писал о майском наступлении 1920 года:

"Все говорило за то, что поляки накануне перехода в наступление. Для того чтобы сохранить наше положение и не дать возможности полякам втянуть нашу основную группировку в навязанные ей действия, необходимо было самим перейти от обороны к нападению".

Б. М. Шапошников считал, что действительной причиной наступления была, скорее, "область душевная", то есть отсутствие веры в стойкость своих войск в обороне и стремление наступать первым. Он писал, что наступление захлебнулось, что особого ослабления сил белополяков на Украинском фронте не произошло. Далее, Б. М. Шапошников упрекал Тухачевского в неумелом использовании резервов, в несогласованности действий войск.

Борис Михайлович Шапошников был в 1920 году начальником Оперативного управления штаба Красной Армии. Таким образом, спор о том, кто виноват в неудаче операции на Висле, задевал и его. Хотя он и считал, что "элемент страстности" у Тухачевского это не беда, так как не "по реляциям" учатся воевать, тем не менее старался доказать (по Клаузевицу), что сила наступления всегда истощается и что Тухачевский не почувствовал "высшей точки наступления". Шапошников приводил слова Клаузевица: "Все дело в том, чтобы с тонким тактом почувствовать, где лежит эта высшая точка наступления".

Тухачевский признавал, что войска Западного фронта были истощены и ослаблены, но зато они были сильны духом и не боялись противника. "Непрерывность нашего наступления деморализовала польские войска... Польские тылы кишели дезертирами. Никакой надежды на спасение не оставалось. Все бежали назад, не выдерживая ни малейшего серьезного боя".

"Если бы мы остановились на границе Польши, мы бы укрепили тылы, привели в порядок наступающие армии, но поляки имели бы больше возможностей..."

Дальше Тухачевский говорил о помощи Польше со стороны капиталистических стран: "Через две-три недели, потребные нам для устройства наших дел, мы встретили бы против себя армии значительно сильнейшие, чем наши. При том потрясении, которому подверглась польская армия, мы имели право и должны были продолжать наступление".

Здесь между Тухачевским и Шапошниковым возник интересный спор о так называемой "таранной стратегии". Тухачевский утверждал, что при современных широких фронтах является совершенно невозможным наступать всюду с одинаковой насыщенностью. Смелое ведение операций непременно должно предусматривать сосредоточение больших войсковых группировок на решающих направлениях и оставление минимальных сил на направлениях второстепенных.

Если основная таранная группировка стоит на правильном направлении, то всякий переход противника в наступление является для этих масс не неприятностью, а желанной, заветной мечтой. У наступающего победителя всякое активное проявление со стороны противника может вызвать только радость, ибо оно дает ему возможность настигнуть главные поколебленные силы врага и нанести окончательный сокрушающий удар.

Такова была идея таранной стратегии Тухачевского.

Б. М. Шапошников возражал: "Современные массы настолько подвижны, что им по плечу и "маневренность", а не только движение в одном направлении".

М. Н. Тухачевский признавал среди причин неудачи операции такие, как недостаток в технических средствах. "Расхождение ко времени решительного столкновения почти под прямым углом главных сил Западного и Юго-Западного фронтов, писал он, предрешило провал операции как раз в тот момент, когда Западный фронт был двинут в наступление за Вислу".

Здесь мы подходим к одному важному эпизоду войны с буржуазной Польшей, который стал предметом долгого спора и, как мне думается, имел значение для судьбы маршала Тухачевского. Речь идет об одном тезисе лекций полководца "Поход за Вислу", чувствительно задевшем И. В. Сталина, который в 1920 году был членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта.

Когда Западный фронт был двинут за Вислу, главное командование дало Юго-Западному фронту директиву - для усиления левого фланга армий Тухачевского направить Первую Конную армию на Замостье, Грубешов и дальше на Люблин. Первая Конная была подчинена Юго-Западному фронту и вела в это время бои за овладение Львовом.

Тухачевский утверждал, что директива главкома могла быть безусловно выполнена, но бои за Львов "засосали Конную армию", и она приступила к выполнению перегруппировки с таким опозданием, что ничего полезного на люблинском направлении уже сделать не могла.

В 1922 году в № 12 журнала "Военный вестник" главнокомандующий Сергей Сергеевич Каменев в своей статье склонялся к мысли, что Первая Конная была использована для второстепенной цели в общем ходе кампании, то есть в боях за овладение Львовом.

Это утверждение не могло удовлетворить Сталина. Его тем более не устраивало утверждение Тухачевского, будто неудача операции под Варшавой объяснялась и тем, что Первая Конная не выполнила директиву главкома и не усилила левый фланг Западного фронта.

Командующий Юго-Западным фронтом Александр Ильич Егоров заслужил глубокое уважение, как один из выдающихся полководцев Красной Армии. Его военный опыт, верное понимание обстановки, разумеется, диктовали ему правильные решения. Но он не мог принять ответственные решения без члена Реввоенсовета И. В. Сталина. Член Реввоенсовета Республики, член Центрального Комитета, Сталин имел больший вес в принятии важнейших решений и, по существу, именно он сковал действия Егорова и дезориентировал его. Егоров неизбежно должен был поддаться его влиянию.

В дискуссиях о войне с белополяками в годы культа Сталина поощрялись нападки на Тухачевского, в неудаче Варшавской операции обвиняли только его. Однако за слуги и популярность Тухачевского были столь значительны, что Сталин еще не проявлял открыто свою неприязнь к нему. В 1936 году Михаил Кольцов, талантливый литератор, погибший в расцвете своего дарования в годы культа Сталина, смело писал о Тухачевском в статье "Наши маршалы": "В годы мировой войны, задумчивый, почти рассеянный юноша в тужурке хаки, - он нашел себя во главе полков, оборонявших социализм, блестящий талант крупнейшего стратега-полководца развернулся в громких походах, защищая восточную и западную границы Советской страны, отогнав белопольскую армию до самых ворот Варшавы, к ужасу и отчаянию польского маршала, к почтительному восхищению европейских военных светил".

К. В. Сталин, обладавший редкой способностью запоминать все то, что ему было неприятно, не забыл этой характеристики Тухачевского. Я лично считаю, что статья Кольцова была одним из поводов, чтобы вызвать недовольство Сталина, недовольство, которое перешло позднее в злобное чувство. Все это, уже после гибели Тухачевского, кончилось трагически для талантливого писателя.

Между тем именно Сталин был повинен г. том, что передача Первой Конной и 12-й армий, а также 14-й произошла с опозданием, несмотря на то что директива главкома о передаче была одобрена Политбюро Центрального Комитета РКП(б), Лениным и Пленумом Центрального Комитета 5 августа 1920 года.

Почему же не была выполнена директива и каким образом это произошло? Еще 2 августа Политбюро Центрального Комитета РКП(б) постановило объединить советские армии, действовавшие против белополяков в составе Западного фронта, а против Врангеля создать самостоятельный фронт. В. И. Ленин телеграммой сообщил Сталину об этом и предложил ему заняться исключительно Врангелем.

На Пленуме ЦК РКП(б) 5 августа Реввоенсовет Республики утверждал, что к 16 августа советские войска вступят в Варшаву. Сам Тухачевский был уверен в том, что вступление в Варшаву предрешено. Но его тревожило положение на левом фланге, и он настаивал на передаче Западному фронту Первой Конной, 12-й и 14-й армий.

12 и 13 августа были решающими днями. Директива была отдана в 3 часа 11 августа. В ней прямо говорилось, что пришло время передачи Первой Конной и 12-й армий, и лишь в конце была приписана просьба дать заключение. В 13 часов 35 минут последовала та же директива в категорической форме.

13 августа Тухачевский сообщает главкому:

"...без Конной армии нам обойтись нельзя... Обстановка требует от меня немедленного принятия южных армий, ибо промедления меня волнуют..."

Сталин и Егоров, находившиеся в Алексапдровске, выдвинули предложение всю Первую Конармию без одной кавдивизии "сосредоточить немедленно в районе Проскурова, где она, оставаясь в резерве фронта, составит маневренную группу для действий на случай выступления Румынии... С другой стороны, сосредоточение 1-й Конармии в резерв фронта позволяет базироваться на ней, как на ближайшем источнике для усиления конницей крымского участка".

Этот ответ командования Юго-Западного фронта совершенно игнорировал директиву главкома, противоречил решению Пленума ЦК РКП(б), о котором мог не знать Егоров, но знал Сталин. Не ожидая ответа главкома, Реввоенсовет Юго-Западного фронта отдал приказ форсировать Буг и захватить Львов.

Когда же наконец Егоров отдал приказ о передаче трех армий Западному фронту, член Реввоенсовета Сталин демонстративно отказался подписать приказ и сообщил об этом главкому.

Таким образом, Сталин не только не выполнил директиву главкома, но и противопоставил себя Центральному Комитету, решениям его Пленума от 5 августа 1920 года. (Кстати сказать, телеграмма главкому об отказе Сталина подписать приказ о передаче трех армий Западному фронту никогда ранее не публиковалась.)*

* (См. Об одной невыполненной директиве главкома. "Военно- исторический журнал", 1962, № 2.)

Чем можно объяснить действия Сталина? Думается, что он не хотел, чтобы все лавры достались кому-то другому. Он стремился тоже сорвать лавры победы, хотя бы взятием. По его мысли, свой успех Западный фронт должен был разделить с Юго-Западным. (Эти честолюбивые намерения Сталина рухнули после того, как Первую Конную действительно "засосали" безуспешные бои под Львовом.)

Итак, оперативный приказ главкома не был выполнен. Без подписи члена РВС Юго-Западного фронта Сталина приказ был недействителен.

В конце концов, после телеграфной переписки, приказ был подписан членом Реввоенсовета Берзиным. Только вечером 16 августа приказ был получен Первой Конной армией. Реввоенсовет Первой Конной телеграммой на имя Тухачевского сообщил, что армия выйти из боя не может, так как линия Буга преодолена, части находятся па подступах к Львову, армии поставлена задача к 17 августа овладеть Львовом. Реввоенсовет Первой Копной армии не был в курсе замысла главкома и также был дезориентирован Реввоенсоветом Юго-Западного фронта, вернее Сталиным, и, видимо, в угоду ему, сознательно противился переброске Первой Конной, еще больше затянув эту переброску.

16-17 августа противник перешел в наступление, ударная группа его, сосредоточенная в районе Демблина (Ивангорода), прорвала фронт Мозырской группы. Командованию Первой Конной не удалось к 17 августа занять Львов. Тухачевский, для того чтобы парализовать наступление противника, приказал 12-й армии продолжать наступление в районе Холм, а Первой Конной напрячь все силы, чтобы сосредоточиться в районе Владимир-Волынский, с целью наступления в тыл ударной группы противника.

По и теперь, когда польское контрнаступление угрожало сорвать Варшавскую операцию, командование Первой Конной не прекратило своих действий под Львовом.

В. Д. Бонч-Бруевич в своей книге "На боевых постах Февральской и Октябрьской революции" приводит прямое высказывание Ленина по поводу глубокого обхода, задуманного Реввоенсоветом Юго-Западного фронта: "Ну кто же на Варшаву ходит через Львов?"

Только 20 августа Первая Конная начала выход па север. Но было поздно. Командующий Западным фронтом отдал приказ об отступлении.

Западная Европа, сначала потрясенная блистательным походом советских армий, теперь торжествовала. Французский генерал Вейган называл отход Красной Армии новой Марной, "чудом на Висле", приписывая эту победу себе и французским инструкторам.

2 октября 1920 года Владимир Ильич дал исчерпывающий анализ этого "чуда".

"Когда мы подошли к Варшаве, наши войска оказались настолько измученными, что у них не хватило сил одерживать победу дальше, а польские войска, поддержанные патриотическим подъемом в Варшаве, чувствуя себя в своей стране, нашли поддержку, нашли новую возможность идти вперед. Оказалось, что война дала возможность дойти почти до полного разгрома Польши, но в решительный момент у нас не хватило сил".

12 октября 1920 года был подписан договор о мире, па условиях менее выгодных для Польши, чем те условия, на которые Советская власть соглашалась до войны. "Тогдашняя граница проходила на 50 верст к востоку, теперь она проходит на 50 верст к западу... - говорил Ленин. - Этого урока польские помещики и капиталисты, конечно, не забудут, они понимают, что они зарвались, теперь они получили мир на меньшей территории, чем им предлагалось раньше".

Тухачевский в своих лекциях "Поход за Вислу" мужественно признал, что войну с буржуазной Польшей проиграла не политика, а стратегия.

На этом можно было бы завершить главу о войне с белополяками, если бы не то обстоятельство, что исторические изыскания о неудаче под Варшавой на протяжении ряда лет были направлены против Тухачевского и превратились после его гибели в клевету, позорящую его память.

1 сентября 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) освободило Сталина от должности члена Реввоенсовета Юго-Западного фронта, назначив на его место С. И. Гусева. Ленин заботился об укреплении воинской дисциплины и пресекал неподчинение высшим военным органам, от кого бы оно ни исходило. В известной степени Тухачевский, его настойчивость в передаче Первой Конной и 12-й армий Западному фронту были причиной отозвания Сталина. В годы, когда культ Сталина все возрастал, люди, которые в свое время имели несчастье вызвать его недовольство, все время чувствовали недоброжелательство с его стороны. Тухачевский это понимал. Только однажды он возмутился и написал письмо И. В. Сталину по поводу несправедливых обвинений, которые позволил себе В. А. Меликов. Ответа на письмо не последовало.

Тухачевский не был злопамятен, он не был в обиде на А. И. Егорова за его книгу "Львов - Варшава", в которой произвольно толковались события 1920 года, и в день 50-летия маршала Егорова пожелал ему "самого большого военного счастья в случае нападения на наши границы врагов Советского Союза". Ни Егорову, ни Тухачевскому не довелось защищать Родину в годы Великой Отечественной войны. Оба они стали жертвами произвола.

И после неудачи под Варшавой Ленин, как и прежде, полностью доверял Михаилу Николаевичу Тухачевскому, предложив назначить его командующим войсками для ликвидации кронштадтского контрреволюционного восстания, а вслед за тем для ликвидации банд Антонова на Тамбовщине.

Время между окончанием войны с буржуазной Польшей и операцией против мятежного Кронштадта было недолгим отдыхом для Михаила Тухачевского.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'