ПОИСК:

Глава четвертая Следственная комиссия

Арест. - Спор за грамматику. - Караульня кавалергардская. - Допрос в Зимнем дворце. - Н. А. Бестужев 1-й. - Холод и голод. - Сострадательный часовой. - Перемещение. - Петропавловская крепость. - Каземат. - Одиночество. - Припоминания. - Следственная комиссия. - Допрос в крепости. - Действия комиссии. - Песни. - Кандалы. - Похороны. - Предчувствие, сочувствие. - М. Ф. Митьков. - Полночь. - Очная ставка. - Свидание

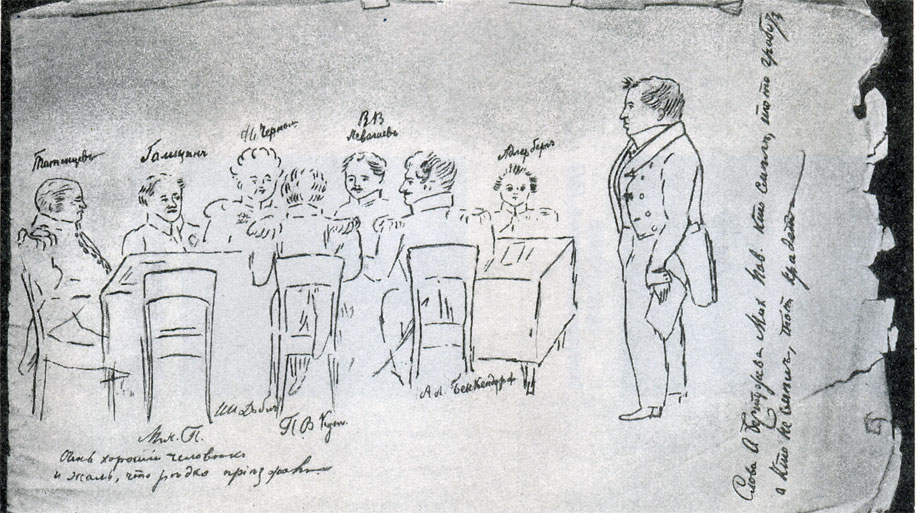

Заседание Следственной комиссии. Рис. В. Адлерберга. 1826 г.

Поутру 15 декабря, как я уже сказал, за мной приехал полковой адъютант Грибовский и отвез меня к полковому командиру, где застал всех офицеров, кроме бывших еще в карауле с 14 декабря и еще не сменившихся. Генерал вспомнил мое вчерашнее замечание по поводу присяги, упрекнул меня, что я замарал мундир, и спросил присутствовавших: «Кто из вас отвезет Розена на Главную гауптвахту Зимнего дворца?» Никто не вызвался; тогда обратился он к дежурному по полку капитану А. Д. Тулубьеву и приказал отвезти меня в своей карете, а сани мои, по моему приказанию, ехали за каретой. В комендантской взяли мою шпагу, поставили ее в угол, где их стояло уже с полдюжины, и отвезли меня на гауптвахту, где уже другие сутки стоял караул от нашего полка. В числе караульных офицеров стоял тут добрый мой товарищ П. И. Греч; больше обыкновенного бледный от утомления беспокойного караула, кивнул головою и сказал: «Ах, душа! жаль тебя!» Полковник А. Ф. Моллер, напротив того, раскрасневшись, ходил взад и вперед и насвистывал в явном смущении, я попросил у него позволения написать к жене моей и отправить их с кучером моим, чтобы ее успокоить. Он сказал мне откровенно, что это невозможно, но если имею что передать словесно, то охотно сделает, что сам и исполнил, передав чрез кучера, что я здоров, и остался в Зимнем дворце. Меня отвели потом в длинную узкую заднюю комнату гауптвахты, где обыкновенно находятся караульные офицеры и днем и ночью. Угол задней стены был отделен большим столом, за коим стоял диван, а на диване спал К. В. Чевкин, имея в изголовье свой свернутый мундир Генерального штаба; он был арестован еще накануне 14 декабря за слишком смелую беседу с унтер-офицерами Преображенского полка в воротах казарм на Миллионной, которые пригласили его к полковому командиру. Чевкина перевели в другое место, а ко мне присоединили моего сослуживца капитана Н. П. Репина. При нас сменился караул, вошел славный комендант Башуцкий, осведомился о числе арестантов и, увидев меня, воскликнул: «Что это, боже мой! такой отличный офицер!» - но, догадавшись тотчас, что неуместно хвалить такого арестанта, хотел поправиться и прибавил: «То есть такой хорошей наружности!» Тогда новый караул перевел меня с Репиным в переднюю комнату, за стеклянную дверь первой перегородки от входа, где обыкновенно складывали дрова на суточное отопление караульни. Из-за стеклянной двери мы видели, как конвой преображенцев окружил А. А. Бестужева 2-го (Марлинского), который сам явился во дворец с повинною головою; он был одет как на бал, и когда конвою велели идти с ним, то сам скомандовал: «Марш!» - и пошел с ним в ногу. Через полчаса таким же порядком отвели И. И. Пущина; тут я был растроган, когда в минуту движения конвоя увидел молодого офицера, который бросился в средину конвоя, чтобы обнять Пущина: то был батальонный адъютант л.-гв. Гренадерского полка С. П. Галахов.

Был уже двенадцатый час ночи; опять готовили конвой из 12 солдат Преображенского полка, не видать было арестанта; тогда вошел в мою перегородку дежурный по караулам полковник Микулин, чтобы осмотреть меня и Репина, не было ли у нас спрятанного оружия; потом объявил, что приказано вести нас к государю. Конвой повел нас по коридорам, по изгибам лестницы; в это время я почувствовал, что меня кто-то дергает за фалды мундира, оглянулся и увидел полковника Микулина, который на походе ощупал в моем кармане какую-то бумажку и вынул ее. Пришли в другой этаж, в просторную освещенную переднюю, где беспрестанно приходили и уходили генералы и флигель-адъютанты. Неотвязчивый полковник спросил меня, от кого была записка, найденная в моем кармане? Я ответил, что не помню, но узнаю по почерку. Когда он показал мне записку, то объявил, что она жены моей. По окончании канонады на Сенатской площади просил я Репина зайти к ней и успокоить ее, потом отправил к ней солдата; чрез два часа она написала мне на бумажке: «Sois tranquile, cher ami, Dieu me soutient, ménages-toi» (Будь спокоен, дорогой друг, господь меня поддерживает, береги себя (фр.) ). Микулин возразил мне, что это невозможно или что жена моя не умеет писать по-французски, потому что ясно видно, что не женщина к мужчине, а, наоборот, мужчина пишет к женщине. «Не берусь быть судьею, в какой степени жена моя знает французский язык, но ручаюсь, что в этой записке нет ошибки грамматической». - «Помилуйте, да как же она пишет в мужском роде tranquille два ll и е!». На счастье мое подошел адъютант государя полковник В. А. Перовский и прервал неприятный спор, сказав ученому грамматику: «Cessez donc, mon cher, vous dites des bêtises» (Оставьте же, друг мой, вы говорите глупости (фр.)). Из царского кабинета чрез генерал-адъютантские и флигель-адъютантские комнаты прошел И. В. Васильчиков в слезах; за ним шел Нейдгард, начальник штаба. На поклон мой ответил он вежливо и платком утер слезы. Вошел мой бригадный командир, остановился предо мною с невыразимым самодовольством, смотрел на меня с торжествующею улыбкою после вчерашнего неловкого положения и наконец удалился, когда я посреди конвоя скрестил руки на груди, по-наполеоновски, и готовился к допросу. Дежурный адъютант поспешно вошел и объявил, что государь более не принимает, и приказал фельдъегерям отвести меня на гауптвахту Кавалергардского полка, а Репина на гауптвахту Преображенского полка.

Здесь в полковой караульне просидел я одну неделю. На другой день имел я радость увидеться с женою: она сидела в санях, я стоял на платформе и успокоил ее сколько возможно было. На третий день вступил в караул И. А. Анненков, тот самый, который 14 декабря прикрывал артиллерию, а чрез полгода был приговорен к каторжной работе и к вечной ссылке. Надобно упомянуть здесь, что из гвардейских и армейских полков всего более было членов тайного общества в Генеральном штабе и в Кавалергардском полку. Странно было слышать суждение караульных офицеров и гостей их об арестованных однополчанах; слава богу, что таких чудаков было не много! С удовольствием провел сутки с ротмистром Тимковским; во всем видна была непритворная его привязанность к покойному императору Александру I; он не мог без слез вспоминать его. 21 декабря еще раз увиделся я с женою несколько минут. 22-го после обеда приехал за мною фельдъегерь; караульный офицер штаб-ротмистр Гудим-Левкович, знаменитый в свое время мазурист, проводил меня до саней, искренно пожелав мне лучшего окончания дела. Приказано было от коменданта отвести меня в Зимний дворец к допросу.

На главной гауптвахте Зимнего дворца ожидал я моей очереди. В 10 часов вечера с конвоем отвели меня во внутренние покои царские; чрез полчаса, уже без конвоя позвали меня в третью комнату к дежурному генерал-адъютанту В. В. Левашову. Он сидел за письменным столом, пред ним лежали бумаги, - и начал меня допрашивать по вопросным пунктам и писал мои ответы. В начале допроса отворились другие двери, вошел император; я сделал несколько шагов вперед, чтобы ему поклониться, он повелительно и грозно сказал: «Стой!» Подошел ко мне, положил свою руку под эполет моего плеча и повторял: «Назад, назад, назад», подвигая меня и следуя за мною, пока не ступил я на прежнее место к письменному столу, и восковые свечи, горевшие на столе, пришлись прямо против моих глаз. Тогда более минуты пристально смотрел он мне в глаза и, не заметив ни малейшего смущения, вспоминал, как он всегда доволен был моею службою, как он меня отличал, и прибавил, что теперь лежат на мне важные обвинения, что я грозил заколоть первого солдата, который вздумал бы двинуться за карабинерным взводом, что он требует от меня чистосердечных сознаний, обещал мне сделать все, что возможно будет, чтобы спасти меня, и ушел. Допрос продолжался, я не мог сказать всю правду, не хотел назвать никого из членов тайного общества и из зачинщиков 14 декабря. Чрез полчаса опять вошел государь, взял у Левашова ответные пункты, искал чего-то; имен собственных никаких не было в моих показаниях; еще раз взглянул на меня с благоволением, уговаривая быть откровенным. Император был одет в своем старом сюртуке Измайловского полка без эполет, бледность на лице, воспаление в глазах показывали ясно, что он много трудился и беспокоился, во все вникал лично, все хотел сам слышать, все сам читать. Когда он ушел в свой кабинет, то еще в третий раз отворил дверь и в дверях произнес последние слова, мною слышанные из уст его: «Тебя, Розен, охотно спасу!» Когда Левашов дописал последний пункт, то передал мне прочесть бумагу и приказал подписью засвидетельствовать истину моих показаний. Я просил его уволить меня от подписи, дав ему разуметь, что не мог показать всю правду. «В таком случае следует снова допросить вас!» Но ответы мои вторичные все-таки не могли назвать других; о личных моих действиях мне нечего было скрывать, потому что они были явны, в виду многих, под открытым небом во время дневного света: и так оставалось мне подписать правду и неправду. Эта скрытность или это пренебрежение царским милостивым обещанием, вероятно, были одною из причин, почему 11 июля 1826 года, при утверждении приговора Верховного уголовного суда, из общего смягчения приговора для всех осужденных в каторгу изъяты были только четверо: два брата Н. А. Бестужев 1-й, М. А. Бестужев 3-й, М. Н. Глебов и я, может быть, за рассуждение мое, высказанное полковому командиру в присутствии всех офицеров полка 14 декабря поутру. Еще изъят был от смягчения весь 8-й разряд, приговоренный на поселение, кроме Бодиско 1-го.

Первые эти высочайшие личные допросы государя были не для всех одинаковы, не для всех ласковы. Государь говорил с каждым обвиненным; после того делались допросы и были собственноручно записываемы генерал-адъютантами Левашовым, Толем и Бенкендорфом по очереди, всего чаще первым из них, который иногда в нетерпении, или от утомления, или от неограниченной преданности позволял себе странные выходки. Например: юному Бестужеву-Рюмину сказал он: «Vous savez, l'empereur n'a qu'a dire un mot et vous avez vécu!» (Вы знаете, императору достаточно сказать одно слово, и вы прикажете долго жить! (фр.)) Полковнику М. Ф. Митькову сказал он: «Mais il у a des moyens pour vous faire avouer» (Но есть много способов, чтобы заставить вас признаться (фр.)) - так что Митьков нашелся вынужденным заметить ему, что мы живем в XIX веке и что пытка у нас уничтожена законом.

Начальные допросы в Зимнем дворце не могли вникать во все подробности, но только служили к тому, чтобы государь лично мог каждого видеть и узнать новых сообщников, за которыми тотчас отправляли во все стороны фельдъегерей, жандармов и офицеров различных частей. Один из очень замечательных допросов состоялся с капитан-лейтенантом Н. А. Бестужевым. Надобно сказать наперед, что 14 декабря он хотел спастись бегством чрез ближайшую границу в Швецию: он дошел до Толбухина маяка, где караульные матросы его знали как помощника Спафарьева, директора всех маяков. Там он остановился, чтобы обогреться, но на беду узнала его жена одного матроса и донесла: там его догнали и на третий день привели во дворец. Он был измучен и голодом, и холодом. На счастье его проходил в это время великий князь Михаил Павлович, так что Бестужев мог обратиться к нему с просьбой, чтобы он приказал дать ему пищи для подкрепления силы, иначе он не будет в состоянии отвечать на допросе. Кстати, в этой же комнате стоял ужин для дежурных флигель-адъютантов, и великий князь приказал ему сесть за стол и во время его ужина беседовал с ним несколько минут. Известны юмор великого князя и способность составлять каламбуры. Говорили, что он, по уходе Бестужева, обратился к адъютантам своим, Бибикову и Анненкову, и сказал им, перекрестившись: «Слава богу, что я с ним не познакомился третьего дня, он, пожалуй, втянул бы и меня!»

Государь принял Н. А. Бестужева ласково, был тронут его выражениями и чувствами, исполненными высокой любви к отечеству, и сказал ему: «Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вас». - «Ваше величество! в том и несчастье, - ответил Бестужев, - что вы все можете сделать; что вы выше закона: желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности». В том же духе говорили другие, стараясь, сколько возможно, яснее представить зло от своеволия и самовластья. Они не могли укорять нового государя, царствующего только несколько дней; они не могли иметь личностей к нему, следовательно, могли говорить беспристрастно. С гораздо большими подробностями и с большею откровенностью могли они развить свои убеждения изустно и письменно пред комитетом. Были, однако, примеры: чистосердечное признание императору, мольбы к нему о пощаде спасали приведенных в Зимний дворец. Так было с Трубецким, с Раевским, с Бурцовым, который в 1827-28 годах оказывал величайшую храбрость и величайшие заслуги в турецкой и персидской войне как авангардный генерал, так что о нем печатно упоминалось в каждой реляции. Почти все члены первоначального тайного общества, не участвовавшие в тайных совещаниях 1824 года и 1825-го, и особенно последних недель до 14 декабря, были изъяты от предания суду и только временно удалены на Кавказ или оставлены в местах своего жительства под присмотром полиции.

По окончании моего первого допроса повели меня обратно на главную гауптвахту дворца, за ту же перегородку, которую занимал прежде; она была первая на правой руке при входе в первую караульную комнату. Свет получала комнатка от полустеклянной двери, а тепло чрез верхний край деревянной перегородки, следовательно, не могло быть ни светло, ни тепло, а только сносно на несколько часов. Я ожидал каждую минуту, что переведут меня или на другую гауптвахту, или в крепость. Ночь проспал на стуле, облокотясь о большой стол. На другой день видел, как беспрестанно приводили и уводили новых арестантов, военных и статских, знакомых и незнакомых. В случае слишком многочисленного их съезда сажали некоторых на несколько часов за мою перегородку, тогда приставляли еще другого часового с ружьем, со строгим приказанием, чтобы арестанты не говорили между собою; большой стол служил нам тогда внутренней перегородкой. Так провели со мною по нескольку часов Поливанов, гр. Булгари и много незнакомых: всех долее, даже целую ночь провел в моей комнатке полковник П. X. Граббе, что особенно памятно для меня по бодрости его духа, по совершенному спокойствию его. Он был одет щеголем в мундире Северского конно-егерского полка, со множеством орденов, в числе их Георгиевский крест. Когда на другой день вошел караульный полковник, то я с негодованием сказал ему: «Прикажите дать заслуженному полковнику хоть сноп соломы: он целый день и всю ночь провел здесь хуже, чем на бивуаках!»

Наступили праздники рождественские, меня забыли, между тем я сидел в узких ботфортах, в мундире; к счастью, имел при себе шинель, которая меня грела. Все проходящие в караульную смотрели в стеклянную дверь мою, почему я перевернул стул так, что мог сидеть спиною к дверям. Каждый день полковник и капитан нового караула обходили всех арестантов. В пятый день пришла очередь полковнику В. И. Буссе, прежнему моему сослуживцу: я просил его послать на мою квартиру, чтобы принесли мне сюртук, рейтузы, полусапожки и белье. Чрез несколько часов эти вещи были мне доставлены; добрая жена моя прибавила мягкую сафьяновую желтую подушку. В конце декабря рано смеркается; свечей мне не давали, да и незачем, потому что книг не было, а чрез стеклянную дверь проникал свет огня караульных и отражал на противоположной стене тени проходящих. Голоса разговаривающих были ясно слышны. Вообразите себе мое положение, когда я вечером услышал голос родного брата моего Отто; я вскочил, увидел его, слышал, как он просил позволения со мною видеться. Я его видел, но не мог говорить; он говорил, но меня видеть не мог...

В третий день праздника великий князь Михаил Павлович вошел в караульную, остановился при входе у моих дверей и спросил: «Как! он все еще здесь?» Мне не хотелось ему сказать, что мне не на чем даже лежать, что мне холодно и что я голоден. Действительно, мне давали буквально к обеду и ужину по полутарелке холодного супу и по тоненькому кусочку ситного хлеба, в несколько золотников весу. Помню, что когда полковник Микулин во второй раз занял караул во дворце, то, лично осмотрев, приказал, чтобы не давали мне пищи больше той, которую я получал. Понятно, что это было не от скупости, не от жестокости, не от бережливости дворцовой кухни, а от беспечности и от несметного числа неожиданных гостей, стекавшихся со всех концов России. Один из товарищей моих, быв на допросе у государя, заявил, что его помещение невыносимо смрадно во дворце. «Что же делать, - ответил государь, - всех теперь равно и одинаково содержать: это случайно и временно!»

Сон мой не мог быть продолжителен; я лег бы охотно на голый пол, но на полу было нестерпимо холодно; в моей каморке, прежде нежели она стала моею резиденцией, складывались дрова на суточное отопление покоев караульных. Ночью услышал я вполголоса зовущего солдата: «Ваше благородие, ваше благородие!» Я обернулся на стуле с вопросом: «Что такое?» - «Извольте испить свежего кваску, и вот еще мягкая булочка». То и другое он передал мне, просунув в дверь. Я ел и пил с жадностью, припоминая поговорку: «Хлеб мягкий, да квас яшный, - проел бы целую осеннюю ночь!» Кормилец мой был солдат Преображенского полка, в тот самый день, когда полковник Микулин строго приказал не давать мне более той пищи, которую он сам осмотрел. Таких сострадательных солдат нашел я четырех в двенадцатидневную бытность мою на дворцовой гауптвахте; кроме упомянутого солдата, еще из полка, в котором я служил, и из л.-гв. Измайловского и Егерского. Иногда я вслушивался внимательно в ночные разговоры караульных солдат; в передней стояло их человек до двенадцати: «А жалко, брат! много молодцов запирают в крепости, то и дело что с утра до вечера туда их возят фельдъегеря!» Может статься, что сострадание их или внимание ко мне было возбуждено тем обстоятельством, что за другою перегородкою возле печки, в той же общей передней содержались арестанты из Гвардейского экипажа - два брата Беляевых, Бодиско, Акуловых, которым приносили такой же обед роскошный, какой приносили караульным офицерам; крох от их стола было бы достаточно на пропитание такого же еще числа арестантов: дворцовая казна не скупилась, но караульные начальники не умели распорядиться.

Наступил новый 1826 год; я встретил его за тою же холодною перегородкою. 3 января вошел опять в караульную великий князь Михаил Павлович и, повернувшись к моей двери, сказал сердито: «Что это такое, он все еще здесь?!» - и тотчас вернулся. Чрез два часа флигель-адъютант полковник Веселовский перевел меня чрез дворцовый коридор к салтыковскому подъезду, где меня поместили в чистой комнате, где была кровать с тюфяком и чистым бельем. К двум запертым дверям анфилады комнат были приставлены по одному часовому фурштадтского батальона с голыми саблями. Я бросился на постель, забыл все горе, уснул, как блаженный, пока не разбудил меня стук сабель и бряцанье шпор конвоя. Вошел тот же Веселовский, а за ним арестованный полковник Н. Н. Раевский, которого поместили в комнате рядом с моею, заперли дверь и приставили часового. Попеременно начинали мы разговор, но часовые упрашивали не говорить; это не помешало нам сообщаться несколькими словами нараспев, как будто бы распевали вполголоса каждый про себя. Величайшую тоску терпел мой сосед от запрещения курить табак; на другой день увели моего соседа. Ему пришлось опять идти чрез мою комнату, он обнял меня со слезами и сказал: «Le même sort nous attend» (Одна судьба ожидает нас (фр.)). Слава богу, пророчество для него не сбылось. Меня так долго держали во дворце, что я начал надеяться на счастливый оборот, как 5 января увидел из окна подъехавшего к салтыковскому подъезду моего бригадного командира; худое предвестие, подумал я, и в самом деле: после обеда, в три часа вошел дежурный по караулам с фельдъегерем, который отвез меня в Петропавловскую крепость.

Со стесненным сердцем въехал я в ворота крепости; меня приветствовали колокольные звуки крепостных часов, старинных курантов, звонивших протяжно каждый час мелодию: «God save the king» (Боже, храни короля! (англ.)). В комендантском доме застал я четырех офицеров: л.-гв. Измайловского полка Андреева, князя Вадбольского, Миллера и Малютина. Чрез полчаса вошел комендант на деревянной ноге, генерал-адъютант Сукин, прочел пакеты, поданные фельдъегерем, и объявил нам, что по высочайшему повелению приказано держать нас под арестом. В этой же комнате с нами стоял пожилой мужчина с проседью, в статском сюртуке, с анненским крестом, украшенным бриллиантами, на шее. Комендант обратился к нему, узнал его и воскликнул с укором: «Как! и ты здесь по этому же делу с этими господами?» - «Нет, ваше превосходительство, я под следствием за растрату строительного леса и корабельных снарядов». - «Ну, так слава богу, любезный племянник», - сказал комендант и родственно пожал руку честного чиновника. Плац-майор крепости Е. М. Подушкин отвозил нас поодиночке; он спросил меня: «Есть ли у вас чистый платок носовой?» - «На что это?» - «Чтобы по форме завязать вам глаза». К счастью, был у меня такой: иначе пришлось бы понюхать его табачный платок. Он завязал мне глаза, взял под руку, свел с крыльца и посадил в сани с нежнейшею заботливостью, чтобы я не споткнулся и не ушибся. С такою же предусмотрительностью помог мне выйти из саней; опять взял под руку, предварил, что тут порог, тут шесть ступеней, потом повелительно произнес: «Фейерверкер! отопри 13-й нумер!». Зазвенели ключи, брякнули два замка, один висячий, другой внутренний: мы вошли, двери притворились. Тогда плац-майор снял мой платок с глаз и пожелал мне возможно скорейшего освобождения. Я просил, чтобы он приказал накормить меня; в тот день я ничего не ел, а четырнадцать дней сряду во дворце голодал каждый день. Плац-майор затруднился моею просьбою, заметив, что обеденная пора уже давно прошла; извинялся простотою крепостной кухни, вероятно, предполагая меня в числе избалованных гастрономов, однако обещал прислать мне тем охотнее, что я спросил только хлеба и воды.

В конурке моей было темно, что меня не поразило, потому что на дворе вечерело. Окно было забито плотною и частою железною решеткою; днем виднелась только узкая полоса горизонта и часть крепостного гласиса. К одной стенке приставлена была кровать с тюфяком и серо-сизым одеялом, а у другой стоял столик и ставчик; пространство было треугольное - два простенка каменных Кронверкской куртины, соединенные загородкою из стоячих бревен. Все эти загородки только что были сделаны из сырого лесу в два ряда, по двум продольным стенам куртины, наружная стена имела треугольные, а внутренняя - четырехугольные каморки и стойла, в четыре аршина длины и три аршина ширины. Гипотенуза моего треугольника была почти в шесть аршин длины. В дверях было небольшое окошечко, завешенное снаружи холстом, дабы часовые, стоявшие в коридоре, могли во всякое время заглядывать за арестантами. В этом новоселье, лишь только вышел плац-майор, я усердно помолился богу; святой его воле предал совершенно себя, и жену мою, и всех близких сердцу, и особенно всех пленных и страждущих. Вскоре застучали шаги часовых, звякнули замки - сторож принес мне лампаду, горшок супу и огромный кусок хлеба. На три вопроса моих не получил ответа и перестал спрашивать, зато жадно и проворно очистил горшок картофельного супу с лавровым листом и фунта два хлеба. Фейерверкер смотрел на меня с удивлением, почему объяснил ему причину и продолжительность моего голода, но он, как немой, взял посуду и ушел.

Куранты прозвонили 8 часов; протяжный гул - «God save the king» - еще звонил в ушах, когда я уснул крепким сном; проспал бы, наверно, целые сутки, если бы не разбудил меня сторож ключами своими. Особенно неприятен для слуха был визг железной задвижки от висячего замка. После адского стука отворились двери, вошли плац-адъютант Николаев, за ним мужчина высокого роста в черном фраке, за ним фейерверкер. Я присел на кровати и думал, что мне привели еще товарища; конурка набилась битком. Адъютант спросил меня, здоров ли я, и представил мне доктора, который расспрашивал меня о моем здоровье. Обоим ответил, что чувствую себя здоровым и что я сладко спал. «Извините, что мы вас обеспокоили, - возразили они, - это по обязанности и по предписанию начальства», - и как вошли, так и ушли. Я опять заснул и проспал до обеда; но не становилось светлее: окно было в амбразуре крепостной стены - ни разу не видел ни солнца, ни луны, только изредка звезду на оконечности небосклона. К вечеру приносили лампаду: в зеленом стакане над водою плавало масло конопляное, и светильник в поплавке рассеивал мрак. У меня не было книги, и никому из нас в первое время книг не давали. Чем теснее и тошнее становилось одиночество в стенах каземата, тем дальше и шире носилась мысль повсюду. Предстоящее было печально и неизвестно, настоящего у меня не было, оставались со мною только воспоминания прошедшего. Признаюсь, не могу согласиться с Байроном, что в несчастье все воспоминания минувшего счастья только увеличивают горе. Напротив того, я вспоминал прошедшее счастье с восторгом и с благодарностью и припоминал стих Жуковского: «Кто счастлив был, тот жил сто лет».

Во всякое время мог я себе представить присутствие жены моей, не только черты лица, но даже все движения, и слышал голос ее, и мысленно беседовал с нею. Когда я хотел вызвать образы моих родителей и друзей, то мне труднее было перевести их к себе, чем самому переселиться к ним. Воображение и память иногда представляли мне вызываемое лицо темным образом, не подробно, не в целости, - в таком случае от лица переходил я мысленно в дом, в котором оно жило; припоминал знакомые мне комнаты, расстановку мебели и других памятных предметов и тогда уже в эту готовую рамку вставлял лицо, и чем лучше я помнил одежду и наружность того лица, тем яснее и продолжительнее впечатлевались в моей мысли все черты и все оттенки лица, как будто действительно имел его пред собою.

Мышление человека невольно занято беспрестанно, особенно в темнице, где мысль отвлекается только мыслью. Счастлив, кто с детства приучаем был к мышлению; кому образование дало обширный круг мышлений, тому и темница на время становится одним из лучших университетов. Мы знаем, что величайшие ученые и гениальные мужи искали по временам глубочайшего уединения, где силы их увеличивались, чтобы потом в шумной практической жизни полезнее и лучше действовать на пользу общую. Это дознанное дело; но надобно, чтобы уединение или заточение зависели от меня, чтобы я сам мог себе назначить время и срок. Но сидеть в тюрьме без надежды освободиться самому, без видов быть освобожденным, а, напротив, в ожидании или позорной смерти, или вечного заточения, или изгнания - вот что поставит и лучшего мыслителя в великое затруднение и может иступить его и ум и сердце, если он не имеет полного упования на бога и крепкой веры на господа нашего спасителя Иисуса Христа. Такое упование, такая вера поддерживали меня: так мудрено ли, что я легко выдержал всю тяжесть испытания?

8 января по пробитии вечерней зори вошел плац-майор, чтобы отвести меня в комитет, собиравшийся ежедневно в комендантском доме. Опять завязал он мне глаза, но на этот раз так, что все лицо мое было закрыто, и повел меня к саням; ехать было недалеко. У комендантского крыльца слышал говор людей и сквозь батистовый платок мог разглядеть горящие фонари карет. Передняя набита была слугами. В другой комнате остановил меня плац-майор, просил меня спокойно сесть и подождать его возвращения. Я приподнял платок, увидел пред собою притворенные двойные двери, позади себя ширмы сквозящие, за ширмами две свечи и ни одного человека во всей комнате. Не знаю, почему пришла мне мысль, что вдруг отворятся двери и меня расстреляют? Вероятно, эта мысль пробудилась от таинственности плац-майора и оттого, что завязали мне глаза. Тут я сидел, по крайней мере, целый час. С завязанными глазами повели меня чрез комнату, ярко освещенную, где слышен был скрип множества перьев; в следующей комнате такой же скрип перьев при совершенном безмолвии. Наконец в третьей комнате остановил меня плац-майор, сказав вполголоса: «Стойте на месте». С полминуты была мертвая тишина, как послышался отрывистый голос: «Снимите платок!» - то был голос великого князя Михаила Павловича. Я увидел пред собою длинный стол. На главном конце сидел председатель комиссии, военный министр Татищев; по правую сторону его сидели великий князь Михаил Павлович, генерал-адъютанты И. И. Дибич, П. В. Кутузов, А. X. Бенкендорф; по левую сторону князь А. Н. Голицын, единственный из гражданских сановников, генерал-адъютанты А. И. Чернышев, Н. Н. Потапов, В. В. Левашов и с краю флигель-адъютант полковник В. Адлерберг в должности временного секретаря. Главным правителем дел назначен был действительный статский советник Д. Н. Блудов, но сей последний никогда не заседал в присутствии комиссии; говорили, что это по его личной настоятельной просьбе. Он заведовал всею канцелярией, он собирал и сличал все письменные показания и по оным составил отчет Следственной комиссии.

Все лица заслуженные, достойные уважения по многим отношениям, но невозможно признать в них судей сведущих и беспристрастных. Допросы и делопроизводство этой комиссии походили на личные допросы императора и очередных трех генерал-адъютантов, только в обширнейших размерах и в подробнейших частностях, потому что в комиссии беспрестанно бывали очные ставки. Если эта Следственная комиссия по своему назначению должна была составить суд военный, то в таком случае дело могло быть решено в 24 часа без помощи законоведов, и один главный аудитор указал бы на статью воинского устава, по коей каждый обвиненный в государственной измене весьма имел быть артибузиро-ван! Иначе и не возможно было принять эту Следственную комиссию, как за военный суд; кроме единственного Голицына, все члены были военные, и слава богу, что между ними были лица образованные и честные. Нельзя было ожидать суда, который должен был бы допустить и прения, и защитников опытных, но тогда этого у нас не водилось; Следственная комиссия представляла зрелище, куда вызывали обвиненных, а обвинители их были вместе и судебными следователями и судьями.

Первый вопрос был мне сделан великим князем:

- Каким образом вы, командир стрелков, могли остановить три роты, стоявшие впереди вашего взвода?

- Ваше императорское высочество, батальон по сбору из казарм был построен в ротные колонны, таким образом, мой взвод находился впереди трех егерских рот.

- Извините, я не знал этого обстоятельства, - заметил мне великий князь самым ласковым образом.

И. И. Дибич спросил меня, почему я остановил солдат посредине Исаакиевского моста. Я ответил, что удостоверившись лично, что на Сенатской площади не было начальника, не было никакого единства и никакой точности в распоряжениях, что, кроме того, взвод мой не присягнул новому императору, то считал за лучшее остановиться и не действовать.

- Понимаю, - сказал Дибич, - как тактик, вы хотели составить решительный резерв.

На это я ничего не возразил.

- С какого времени, - продолжал спрашивать Дибич, - вы находитесь в тайном обществе? и кто принял вас в число членов?

- Я никогда ни в каком тайном обществе не бывал.

- Может быть, вы разумеете, что для этого необходимы особенные обряды, знаки и условия, как в обществах масонских лож; если вы знали цель общества, то уже и были членом его.

- Я уже имел честь ответить, ваше превосходительство, что меня никто не принимал в тайное общество, что это не могло бы остаться сокрытым.

Тут прервал мое слово П. В. Кутузов:

- Ведь вы знали Рылеева?

- Знал, ваше превосходительство; я с ним вместе воспитывался в 1-м Кадетском корпусе.

- Разве вы и Оболенского не знали?

- Знал очень хорошо, мы были однополчане, сверх того он был старшим адъютантом всей гвардейской пехоты, как же было мне не знать его?

- Так чего же нам больше еще надобно! - заметил добродушно Кутузов.

Полковник Адлерберг прибавил:

- На вас показывают, что вы шпагою хотели заколоть второго стрелка с правого фланга, который уговаривал товарищей идти вслед за карабинерским взводом.

- Солдаты мои, г. полковник, никогда во фронте не разговаривали; один из них, не знаю - второй ли с фланга, сделал шаг, чтобы подвинуться вперед, тому грозил я шпагою и обещал то же всякому, кто только тронется с места без моего приказания. - Замечание полковника Адлерберга показало мне, что добрые люди уже много рассказали обо мне, особенно мой бригадный командир и батальонный и еще кто-нибудь, кто имел причины опасаться моих показаний. Надеюсь, что они совершенно успокоились.

Наконец генерал-адъютант А. И. Чернышев объявил, что я завтра получу письменные вопросы от комиссии и чтобы на каждый вопрос написан был ответ по пунктам.

Весь этот допрос был словесный. Председатель позвонил, вошел плац-майор, тут же, в присутствии, завязал мне глаза и вывел меня. Лицо было завешено платком, дабы секретари и писаря, сидевшие в двух проходных комнатах, не могли узнавать арестантов. Чрез несколько минут вошел я в мой 13-й нумер.

На третий день доставили мне запечатанный пакет. Вопросы были почти те же, только в них заключались новые обвинения с поименованием разных лиц и с прибавлением различных показаний. Плац-майор, отдав мне пакет, сказал: «Не спешите, обдумайте все». Когда, пробежав глазами вопросные пункты, я встретил имена собственные, то тяжело становилось на сердце: да неужели и все они подвергнутся заточению и суду?!

Уже известно было о собрании моих сослуживцев у Репина, о совещаниях, бывших у Рылеева и Оболенского; все это удостоверило меня, что комиссия предупреждена во многих отношениях. На все, что лично касалось меня, нетрудно было мне ответить - и на действия 14 декабря; но совсем другое дело были совещания до 14 декабря. Я был так счастлив, что никто за меня даже не был арестован: никто из моих солдат не был ни наказан, ни удален на Кавказ. Мои ответы были причиною одной только очной ставки, о коей упомяну в своем месте. Написав все ответы, я обратился в комиссию с просьбою о позволении писать к жене моей.

На другой же день я получил это позволение; я мог писать один раз в месяц кратко, несколько строк. Ответы жены моей доставляли мне истинное утешение.

Еще просил я разрешения получать книги из дому, в чем было отказано, а плац-майор принес мне псалтырь.

Комиссия заседала ежедневно. Великий князь стал приезжать все реже и реже; некоторые члены чередовались; арестованных было уже довольно; но бессменно трудился А. И. Чернышев: он был главным деятелем, неутомимым сыщиком при допросах. Д. Н. Блудов, правитель огромной канцелярии комиссии, составлял нечто целое или вывод из отдельных показаний: исключил важнейшие дела и выставил сплетни и разговоры, в чем каждый беспристрастный читатель печатного донесения Следственной комиссии легко может удостовериться. Основатели общества, самые деятельные члены, зачинщики заговора, очень часто были вызываемы в комиссию. Пестеля до того замучили вопросными пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая сверх того от болезни, сделал упрек комиссии, выпросил лист бумаги и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким образом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворительный ответ». По разногласию показаний бывали очные ставки, словесные объяснения, вносимые в протокол иногда в превратном смысле. Вообще не все члены комиссии поступали совестливым образом, иначе как мог бы Чернышев спросить М. А. Назимова: «Что вы сделали бы, если бы были в Петербурге 14 декабря?» (Назимов был в это время в отпуску в Пскове.) Этот вопрос был так неловок, что Бенкендорф, не дав времени отвечать Назимову, привстал и, чрез стол взяв Чернышева за руку, сказал ему: «Ecoutez, vous n'avez pas le droit d'adresser une pareille question c'est une affaire de consience» (Послушайте, вы не имеете права задавать подобный вопрос, это дело совести (фр.)). Чернышев, как главный труженик в комиссии, вероятно, от усталости, от утомления, от нетерпения, забывался иногда в своих замашках, выходках и угрозах, так что П. X. Граббе был вынужден сказать ему правду, за что по оправдании судом оставлен был в крепости под арестом на шесть месяцев за дерзкие ответы, данные комиссии. При очных ставках обыкновенно вызываемы были обвиненные сперва поодиночке, и когда показания их разнствовали, то сводили их вместе для улики. Когда Чернышев прочел показания Граббе, то спросил его: не упустил ли он чего, или не забыл ли какого важного обстоятельства? На отрицательный ответ его повели в другую комнату и призвали обличителя, который также оставался при высказанном своем мнении. Тогда снова призвали Граббе, и Чернышев, известный красавчик и щеголь, качаясь в креслах, крутя то ус, то жгут аксельбанта, с улыбкою спросил: «Что вы теперь, полковник, на это скажете?» Граббе с негодованием ответил ему: «Ваше превосходительство, вы не имеете права мне так говорить: я под судом, но я не осужден, и вам повторяю, что я показал правду, и не переменю ни единого слова из моих показаний». Обличитель опомнился и сознался в своей ошибке; Чернышев побледнел сквозь румяна и в тот же вечер пожаловался государю на дерзость арестованного полковника.

Председатель комиссии Татищев редко вмешивался в разбор дела; он только иногда замечал слишком ретивым ответчикам: «Вы, господа, читали все - и Destutt-Tracy, и Benjamin Constant, и Benthame - и вот куда попали, а я всю жизнь мою читал только священное писание, и смотрите, что заслужил», - показывая на два ряда звезд, освещавших грудь его.

Каждый день плац-адъютант Николаев обходил казематы. Сначала был он очень молчалив и несловоохотлив. Фейерверкер Соколов и сторож Шибаев были хуже немых: немой хоть горлом гулит или руками и пальцами делает знаки, а эти молодцы были движущиеся истуканы. Чтобы привести тело мое в некоторое равновесие, я топтался на одном месте, кружился, вертелся и скакал как мог. Сон сокращал мне большую часть неволи: я спал или дремал по двенадцати часов в сутки. Пищу давали простую, но здоровую и достаточную, не так худо и скудно, как во дворце. Весьма часто, особенно по вечерам, имел потребность петь: пение поддерживало грудь мою, заменяло мне беседу, и пением выражал я расположение духа. Распевал и прозу, и стихи, и псалмы; сам сочинял напевы, фантазии; иногда повторял старинные песни. Так однажды запел «Среди долины ровной, на гладкой высоте»; при втором куплете слышу, что мне вторит другой голос в коридоре за бревенчатой перегородкой; я узнал в нем голос моего фейерверкера. «Добрый знак! - подумал я. - Запел со мною, так и заговорит». Еще раз повторил песню, и он на славу вторил ей с начала до конца. Когда он чрез час принес мой ужин, оловянную мисочку, то я поблагодарил его за пение, и он решился мне ответить вполголоса: «Слава богу, что вы не скучаете, что у вас сердце веселое». С тех пор мало-помалу начинался разговор с ним, и он охотно отвечал на мои вопросы.

- Скажи мне, пожалуйста, Соколов (прозвание фейерверкера), как мне сделать, чтобы получить книги? Слышу, как мой сосед в 16-м нумере, наискось против моего нумера, целые ночи перелистывает книги.

- Сохрани вас боже от таких книг! он, сердешный, так много читает и пишет, что уже написал себе железные рукавчики.

- Что это значит?

- Да надели железную цепь на обе руки весом фунтов в пятнадцать.

Это был юный Бестужев-Рюмин, сильно замешанный по делу Южного общества и по сношениям со славянами и поляками. Такими браслетами хотели вынудить его к полному признанию; он на французском языке выражался лучше и легче, нежели на русском, а как он должен был писать в комиссию по-русски, то ему дали лексиконы: вот отчего мне слышно было по ночам поспешное и частое перелистывание книги. Чрез несколько дней услышал звук от цепей против моего каземата в 15-м нумере.

- Разве привезли кого нового? - спросил я у Соколова.

- Нет, все тот же сидит, но также написал себе беду!

Это был Н. С. Бобрищев-Пушкин старший, офицер Генерального штаба, от которого комиссия добивалась узнать место, где хранилась «Русская правда» - конституция, написанная Пестелем. Она была уложена в свинцовом ящике и зарыта в землю близ Тульчина. Место было известно только Пушкину и Заикину, последнего отправили туда с фельдъегерем, где после долгих поисков в мерзлой земле, наконец, нашли и прямо передали в собственные руки императора.

- Много ли таких невольников сидит в железах?

- Из тридцати моих нумеров до десятка будет. - В таком же размере было число и в других куртинах. Юноша Гвардейского экипажа, мичман Дивов, которого сторожа называли младенцем, также сидел в узах. Воображение его было расстроено, случалось ему сообщить в комиссию ужаснейшие небылицы, сновидения, кои возбуждали новые расследования и дополняли сказки в Донесении комиссии. Зато он впоследствии был избавлен от каторжной работы и находился в крепостной работе в Бобруйске. Были и другие, которые вынудительными средствами показывали или подтверждали, чего сами не знали, чтобы только избавиться от муки. Некоторых уверяли, что только совершенная искренность и полнота признаний может спасти их самих и тех, которые приняли их в тайное общество. Так, Н. Н. Раевский упрашивал П. И. Фаленберга быть искренним: он признался, что князь А. И. Барятинский принял его в общество. Барятинский в том отпирался постоянно в письменных ответах, наконец, дали очную ставку в комиссии, и там он отрицал, а Фаленберг утверждал, так что Барятинский, желая спасти его, сказал Чернышеву: «Вы сами видите, мог ли я его принять в тайное общество?» Несмотря на настойчивые признания, Фаленберга все-таки осудили в каторгу по собственному его бездоказательному сознанию. Благородный и честный товарищ, прочитав в немецком переводе мой отзыв о нем, в коем была небольшая опечатка, исказившая смысл моего подлинника, вручил мне чрезвычайно важное описание своего ложного самообвинения. Он после ложных показаний на себя писал о том Дибичу и Чернышеву, но они не поверили ему и не продолжали разысканий. Наконец, он на другой день исполнения приговора просил к себе пастора, чтобы приобщиться св. тайне и, укрепившись причащением, объявил Рейнботу все откровенно и объяснил причины, по коим он вынужден был ложно обвинить себя. «Das ist schrecklich» (Это ужасно! (нем.)) - вскричал пастор и ушел и не осмелился возвысить голос в защиту невинности. Этот случай напоминает правильность регламента, определяющего верно, что не довольно собственного признания, надобно, чтобы оно подтвердилось еще всеми обстоятельствами.Наши судьи забыли это, а судьям необходимо это помнить каждый день при всяком случае. Были в числе моих товарищей и такие, которые, кроме уз на руках или ногах или одновременно на обоих местах, содержались в совершенном мраке, даже без лампады, и по временам уменьшали им пищу и питье.

6 марта плац-адъютант не приходил в обычное время. Фейерверкер Соколов имел вид таинственный и был одет в новую шинель. Сторож Шибаев, инвалид л.-гв. Егерского полка, также был в новой шинели, опрятно одет и выбрит. «Что, сегодня праздник?» - «Никак нет!» - «Чего же вы так принарядились?» - «Сегодня царя хоронят». Все было тихо вокруг меня, как всегда; толстые внешние крепостные стены со сводами и с земляною насыпью не пропускают шума; только через амбразуры, сквозь окна с решеткою, доходил гул от колоколов. Вдруг после обеда раздался пушечный выстрел, другой - без счету; настал конец погребального обряда и печальной процессии; а я, заключенный арестант без видов на освобождение, но с ожиданием казни, мог ли я не радоваться смерти? не смерти Благословенного, а всех смертных, но преимущественно всех страждущих и несчастливых? И в самом деле, после первого грома пушки я невольно воскликнул: «Да здравствует смерть!» Признаюсь, что мысль о смерти покоила душу мою, исполненную веры Христовой в лучшую будущность. Отчего же люди боятся смерти? Отчего предаются горести и унынию при кончине друга? Оттого, что или вера их не крепка, или они слишком привязаны к земле, к случайностям.

18 марта был день для меня памятный. После утренней молитвы я долго припоминал добрейшую и нежную мать. По необходимости и заведенному порядку собирался для движения вертеться и скакать, чтобы дать крови легкое обращение, как делывал каждый день, но не мог. Я лег на постель, заложил обе руки под голову и горько заплакал. Часовой в эту минуту приподнял завешенную снаружи тряпку с окошечка в дверях: я вскочил, стал к нему спиною, к решетке, и слезы потекли обильно. «Вот дамская истерика или нервный припадок!- подумал я. - Вот что наделала крепость в два месяца, а что будет дальше?» Опять лег, закрыл глаза; мне слышался голос матери, она меня утешала и благословляла. У кровати я бросился на колени, упер голову о край кровати; не знаю, как долго я молился, но душою был с нею. Я встал, когда сторож отпирал замки и принес мне обед; отломив кусочек хлеба, велел ему унести обед. В этот же день к вечеру была моя очередь писать к милой жене моей; письмо это сохранилось; в нем прошу убедительно уведомить меня о моей матери. Через три дня получил ответ, что хотя здоровье ее слабо, но ей не хуже. Впоследствии, через два месяца, сообщила жена подробно, что мать моя скончалась именно 18 марта, во втором часу пополудни, что она в этот самый день поутру приобщилась св. тайне и в присутствии отца моего и двух сестер объявила священнику и всем прочим присутствовавшим из родных и прислуги, чтобы никто не укорял меня в причине ее смерти, что, напротив того, я из числа тех ее детей, которые от самой колыбели причиняли ей меньше забот и доставляли больше радостей, и что она до последнего дыхания жизни сохранит ко мне чистейшую любовь. Кто изъяснит это сочувствие, это ведение того, что совершалось в ту же самую минуту за 350 верст от меня? Телеграфной проволоки тогда не водилось нигде; телеграмма передала бы весть и ответ; но кто передал мне звук голоса? кто слил любовь?

Как все простенки, все углы и щели крепости были напичканы арестантами, то по их многочисленности и по запрещению водить их вместе десятками или сотнями невозможно было часто водить их в баню; моя очередь настала в первый раз в половине апреля. Снег уже сошел; погода стояла ясная; конвой проводил меня - глаз моих не завязали платком. Только что спустился по коридорной лестнице и переступил за наружную дверь, как солнечный свет до такой степени поразил мое зрение, что я мгновенно остановился и закрыл глаза руками. Сквозь пальцы дал им света понемногу. Мне казалось, что земля качается, - это ощущает и моряк, вышедший на берег; свежий чистый воздух останавливал дыхание. Следуя вдоль внутренней стены Кронверкской куртины, по длинному ряду окон, не мог увидеть никого из товарищей, потому что стекла были выбелены мелом. Повернул направо вдоль куртины, посреди коей главные ворота в крепость, аллея, ведущая к церкви и к комендантскому дому. Над воротами заметил окно, коего стекла не были замазаны, и узнал возле окна пишущего М. Ф. Орлова. Недалеко от ворот стоял небольшой унтер-офицерский караул. Можно себе представить, как я обрадовался, когда увидел там моих стрелков; они поспешно собрались на платформу, дружно и громко ответили на мое приветствие, как бывало прежде в строю. Баня была славная, чистая и просторная, она освежила и укрепила меня. На обратном пути заметил я возле караула стоявшего слугу моего Михаила, который странными движениями лица, рук и ног выражал свою радость и свою преданность. «Здорова ли Анна Васильевна?» - «Слава богу, они сейчас были здесь в церкви и идут назад по аллее». Я прибавил шагу и увидел, как она, покрытая зеленым вуалем, шла тихими шагами на расстоянии двухсот сажен от меня; хотел к ней броситься, но ее положение при последних месяцах беременности и ответственность моего конвоя удержали меня; рукою посылал ей поцелуи и пошел в свой каземат. Возвратившись, нашел его гораздо темнее прежнего, потому что при входе не мог отличить стола от ставчика, и только виднелась белая кайма серо-сизого одеяла. Это было следствием быстрой смены ясного света дневного полумраком каземата. Постепенно обозначились предметы в моем нумере; зато в миллион раз несноснее показался мне казематный воздух - один раз в сутки выносили то, что всего вреднее для воздуха в запертой келье и имеет гибельное влияние на всякое здоровье.

На страстной неделе разрешено было императором, что арестанты в крепости могут получать книги духовного содержания, трубки и табак. Это было уже действительное облегчение для нас и роскошь после продолжительного лишения. Давно уже отвыкнув от трубки, принялся за нее с наслаждением, чтобы по возможности оборониться от сырого и нестерпимого воздуха. Жена моя прислала мне несколько частей «Stunden der Andacht». - Часы благоговения для распространения истинного христианства и домашнего благопочитания, сочинение известного Цшокке; несколько томов, содержащих преимущественно суждения о любви к отечеству, об обязанностях гражданина, воззвания во время войны 1812 и 1813 годов, были задержаны цензурою нашей Следственной комиссии. Однажды спросил я у плац-адъютанта Николаева, получают ли товарищи мои табак, книги, белье от своих родственников? Он оказал мне, что получают те, у которых есть родственники и знакомые в Петербурге, что он вчера отнес узел полковнику Михаилу Фотьевичу Митькову с бельем и английским фланелевым одеялом; но когда он узнал от меня, что не все арестанты, а, напротив того, весьма немногие получают такие вещи из дому, то он снова завязал узел, просил меня возвратить его, сказав, что он может обойтись без этих вещей. Надобно при этом заметить, что здоровье Митькова уже давно было расстроено, несмотря на строгую умеренность и на двухлетнее пользование его целительными водами в чужих краях. Этот поступок его в крепостных стенах согласовался с его характером, с его правилами. Я помню, когда прежде на парадах и маневрах он командовал нашим батальоном и во время отдыха или привала приносили барону Саргеру большие корзины с завтраком, то Митьков каждый раз отказывался от угощения, прося извинить его по нездоровью, но действительная причина заключалась в том, что он не мог разделить эту закуску с целым батальоном своим. Это делалось при людях, скажет иной; но в каземате не было зрителей и свидетелей, кроме одного только Николаева. Чрез каждые шесть недель навещали нас, по приказанию государя, генерал-адъютанты его; Сазонов, Стрекалов и Мартынов; последний добродушно отозвался обо мне сопровождавшему его коменданту и припоминал мне, как в его присутствии отличал меня в Красном Селе, в Петергофе и в Ораниенбауме бывший мой дивизионный командир, ныне император Николай.

А. И. Одоевский. Акварель Н. Бестужева. 1833 г.

В кануне 18 апреля, праздника пасхи, пушечный выстрел возвестил о времени, в которое православные собираются в церковь. В полночь повторяемые выстрелы означали, что уже начали христосоваться. Громко воскликнул я в каземате: «Христос воскрес!» - никто не ответил; некого было обнять в такую минуту, когда с восторженною любовью обнимаются и други, и недруги. На другой день похристосовался с Соколовым и с Шибаевым. Купечество в этот день доставило нам чрез крепостное начальство множество куличей, чаю и сахару. Трезвон отрывками проникал и наши стены, и узники рассуждали о бессмертии и припоминали беззаботные гуляния и пирования ликующего народа. Товарищ мой, князь А. И. Одоевский, выразил свои чувства в эту ночь следующими стихами:

Пробила полночь... грянул гром, И грохот радостный раздался; От звона воздух колебался, От пушек в сумраке ночном По небу зарева бежали И, разлетаяся во тьме, Меня, забытого в тюрьме, Багровым светом освещали. Я, на коленях стоя, пел, С любовью к небесам свободный взор летел... И серафимов тьмы внезапно запылали В надзвездной вышине; Их песни слышалися мне; С их гласом все миры гармонию сливали. Средь горних сил воскресший бог стоял, И день, блестящий день сиял Над сумраками ночи... Стоял он радостный средь волн небесных сил И, полные любви, божественные очи На мир спасенный низводил. И славу вышнего, и на земле спасенье Я тихим гласом воспевал, И мой, мой также глас к воскресшему взлетал: Из гроба пел я воскресенье.

Комиссия оставила меня в покое от первого допроса 8 января. В конце апреля потребовали меня на очную ставку. В комиссии присутствовали только генерал-адъютанты Чернышев и Бенкендорф; первый прочел мне краткую выписку из моих показании и спросил: имею ли что дополнить и заключает ли она в себе сущность моих показаний? Я подтвердил, и приказано было мне дожидаться в другой комнате. Я услышал звонок, говор, но не мог расслышать, о чем говорили. Чрез пять минут призвали меня опять, и я увидел стоявшего у стола однополчанина моего, подпоручика Богданова, в мундире, при шпаге. Чернышев вторично прочел при нем выписку и спросил: «Можете ли вы теперь подтвердить ваши показания?» - «Могу, ваше превосходительство».

Подпоручик Богданов, вероятно, полагал, что мною были переданы все подробности совещания, бывшего у князя Оболенского 12 декабря; мне легко было его разуверить и успокоить. При нем объяснил, что хотя вместе с ним на моих дрожках приехал я к Оболенскому, но там застали с лишком двадцать человек, помещавшихся в трех комнатах, беседовавших в различных группах, следовательно, не было общего совещания; отчего он не мог слышать того, что слышал я. Кроме того, он чрез несколько минут вышел, а я воротился домой один. Слава богу, Богданов оставался при своей шпаге, а за то, что отказался от вступления в караул на сенатскую гауптвахту 14 декабря, должен был участвовать только в походе сборных гвардейцев, возмутившихся и отправленных на Кавказ. В моих показаниях комиссии на заданный вопрос: с кем я ехал к Оболенскому 12 декабря - я должен был назвать Богданова, иначе имел бы очную ставку с кучером моим, и тогда дело показалось бы более подозрительным и опаснее для Богданова. Эта была единственная очная ставка. Многих из моих соузников беспрестанно водили на очные ставки и этим усугубляли муки тюремной жизни. Каждое различие в показаниях, даже по самым маловажным предметам, вызывало очную ставку, причем расстроенное здоровье вызванных лиц, малейшее изменение памяти, смещение дней и чисел служило поводом к кривым толкам, сплетням и искажениям в Донесении Следственной комиссии.

13 мая в седьмом часу утра разбудил меня плац-адъютант Николаев. Из коридора послышался его голос- он велел призвать цирюльника. «Вставайте скорее, А<ндрей> Е<вгеньевич>!» - «Что такое? опять в комиссию?» - «Нет, в дом коменданта; ожидает вас радость: ваша супруга приехала на свидание». Вмиг я оделся, не хотел дождаться бородобрея. Мы вышли, и теплый душистый воздух упоил и освежил меня. У поворота поклонился мне слуга мой Михайла; на площадке стояла карета моя, и как только кучер Василий завидел меня, то ударил по вороным коням и лихо представил их, объехав вокруг меня. В покоях коменданта обнял я мою Annette; она была в глубоком трауре по кончине матери моей. Вид ее, слова и голос радовали и утешали. При нашем свидании присутствовал все время комендант крепости, отчего беседа наша не могла быть искреннею и касалась только родных и домашних отношений. По посредничеству В. В. Левашова жена моя получила высочайшее соизволение на свидание со мною; приближалось время её разрешения от бремени, и она желала, чтобы мы еще раз могли благословить друг друга. Она передала мне все подробности о последних часах жизни моей матери, скончавшейся 18 марта, в тот самый день, когда предчувствие все мне сообщило в тот же самый час. Я всячески старался успокоить жену насчет ожидающей меня участи; час промчался быстро; комендант не мог продлить свидание, и мы должны были расстаться. Не легко было и это второе расставание. С особенными чувствами возвратился я в мой 13-й номер; я был спокойнее, увидев добрую жену мою, получив более надежды, что она с упованием и с верою перенесет разлуку и предстоящее ей близкое разрешение. Чаще и громче напевал я песни, и наяву и во сне продолжал я беседы душевные. На третий день получил я письмо от нее, в котором уведомила, что свидание укрепило ее. Помню только, что я передал ей при коменданте последние слова, слышанные мною от императора; старался по возможности успокоить ее, что было мне не трудно, потому что в эти минуты свидания я забыл, где я был; не видел я коменданта, не слышал курантов крепостных часов, не думал о предстоящем мне жребии: я был как дома, я был счастлив!

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'