Глава VI. Раннефеодальное общество в Иране в V — первой половине VII в.

С историей Восточной Римской империи была связана история Ирана, где с III — IV в. складывалось раннефеодальное общество. Угроза нашествия кочевых народов толкала Византийскую империю и Иранское государство Сасанидов к союзу, хотя между ними происходила борьба за торговые пути по Средиземному и Чёрному морям и за овладение Арменией.

Социально-экономическое развитие в V—VI вв.

К началу V в. сасанидский Иран представлял собою крупнейшее государство Передней Азии. В его состав входило всё Иранское нагорье с Прикаспийской низменностью (нынешние государства Иран и Афганистан), Нижняя Месопотамия(Ирак), Кавказская Албания и большая часть Армении и Грузии.

Иранское нагорье населяли оседлые народности и кочевые племена (предки курдов, луров и др.), говорившие на языках иранской системы. Преобладала персидская народность. В Месопотамии жили арамеи (сирийцы), арабы, а в городах также и евреи, все говорившие на языках семитской системы.

В V—VII вв. в Иране продолжался процесс разложения рабовладельческих отношений. Возникало и развивалось раннефеодальное общество.

Из сельской общины (кеда) выделилась группа земельных собственников. Верхушка её (дехканы) вместе с феодализировавшейся мелкой и средней рабовладельческой знатью (азадами, азапгами) составила нижнюю прослойку складывавшегося класса феодалов. Многие крестьяне лишились земли, а вслед за тем и свободы, превратившись в наследственных арендаторов-издольщиков на землях, захваченных дехканами, старинной знатью или государством. Утрате крестьянами свободы способствовало то, что все крупные оросительные сооружения принадлежали государству или знати.

В V в. классовая структура Ирана была такова: на одном полюсе находились свободные крестьяне-общинники, затем крестьяне — мелкие собственники земли, выделившиеся из общины, и, наконец, феодально зависимые крестьяне-издольщики. Сохранялось и значительное количество рабов. На другом полюсе находились феодализировавшиеся землевладельцы.

Возникавшие феодальные производственные отношения способствовали росту производительных сил как в сельском хозяйстве, так и в ремесле. В Ираке и Иране в V—VI вв. проводились обширные ирригационные работы. В Иране (кроме Прикаспийской низменности) земледелие исстари носило оазисный характер и могло развиваться почти исключительно при условии искусственного орошения. Преобладающим видом ирригационных сооружений были каризы — подземные галереи, нередко с креплениями и с трубами из обожжённой глины, служившие для вывода грунтовых вод наружу. С поверхностью земли каризы были соединены через каждые 7—10 м смотровыми колодцами, служившими для периодической очистки каризов от загрязнения. Обычно каризы пролегали на глубине 8—10 м; позднее глубина их местами доходила до 30—50 м; длина каризов бывала разная — от 2—3 км до 40 км. Земли орошались также водой из речных каналов, ручьёв и колодцев.

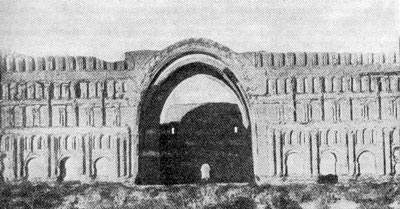

Сохранившаяся часть дворца Так-и Кисра в Ктесифоне. VI в.

Вода в Иране, как и во всех странах, где применялась ирригация, была важным средством производства наряду с землёй. Как и земля, вода и ирригационные сооружения стали здесь феодальной собственностью. Государство и землевладельцы облагали крестьян сборами за пользование водой и заставляли их производить периодическую очистку каризов в порядке трудовой повинности.

В V—VI вв. в Иране расширилось изготовление вина, фруктовых соков, мёда, розового масла и цветочных эссенций. Стали возделываться новые культурные растения — сахарный тростник, индиго, хлопок и ещё в очень небольшом количестве рис.

Значительно улучшилась техника закаливания стали и выделка оружия, серебряных (Богатая коллекция иранских серебряных изделий этого времени хранится в Государственном Эрмитаже в Ленинграде.) и медных художественных изделий. Усовершенствовалось изготовление растительных красок, парфюмерных изделий, ковров и особенно льняных, шерстяных я шёлковых тканей с художественным орнаментом, изображавшим стилизованные растения и фантастических зверей. Все эти иранские изделия вывозились в страны Средиземноморья и в страны Азии, в частности в Китай. Стремясь развить ремесленное производство, сасанидские цари часто переселяли захваченных в плен ремесленников из византийских областей в Иран.

В это время сильно выросла торговля — внутренняя, вывозная и транзитная — по караванным путям, шедшим из стран Средиземноморья в Среднюю Азию, Китай и Индию через Ирак и Иран. Предметами транзита были сирийский и египетский текстиль, пряности из Индии, а главным образом китайские шёлковые ткани и китайский шёлк-сырец. При царях из династии Сасанидов (226—651 гг.) в Иране появилось шелкоткачество — сначала на привозном шёлке. На рубеже V—VI вв. там стало развиваться шелководство, сыгравшее большую роль в экономическом развитии Ирана.

Крупнейшими иранскими городами были Ктесифон (столица сасанидских царей), Гундишапур, Истахр, Хамадан, Рей, Нишапур и др. Внутренний строй города V—VI вв. слабо освещён письменными источниками. Однако в одном грузинском источнике VI в. («Житие св. Евстафия Мцхетского», перса-христианина) ясно говорится о существовании среди персидских ремесленников ремесленных корпораций. Указания на это имеются и в сирийских источниках.

При Сасанидах сохранялось деление на сословия, или, точнее, замкнутые касты. К привилегированным кастам, не платившим податей, принадлежали жрецы, воины и чиновники. Купцы, ремесленники и крестьяне составляли податную касту. Это были люди лично свободные, но политически бесправные, и угнетаемые государством и знатью. Во главе империи стоял шахиншах — «царь царей Эрана и не Эрана»(В этом титуле отразились притязания Сасанидов на «всемирное» господство. Эран — старинная форма термина «Иран».) из династии Сасанидов.

Религия и церковь

Государственной религией Ирана был реформированный при Сасанидах зороастризм, развившийся в религию феодализирующегося общества. Для персидского зороастризма данного периода характерной являлась его тесная связь с царской властью. Был создан догмат о том, что только фамилия Сасанидов является носителем особой божественной благодати — царского фарра. Древнее зороастрийское учение о том, что занятие земледелием — религиозный долг для касты земледельцев, теперь претворилось в учение, что религиозным долгом крестьян является повиновение «царю царей», несение повинностей ему и землевладельцам и уплата податей. При Сасанидах была осуществлена новая редакция Авесты — древней священной книги зороастрийцев — и составлен комментарий к ней — Зенд.

Превращение зороастризма в государственную религию вызвало, по мере развития классовых противоречий, появление в народной среде ересей. В начале IV в. от зороастризма отделилась секта, члены которой получили позднее имя маздакитов. Они верили в извечную борьбу начал добра и зла в мире и считали общественный строй, основанный на неравенстве и угнетении, порождением зла, т. е. дьявола. При этом маздакиты считали, что зло действует слепо и неразумно, а добро (бог) — сознательно и свободно. С помощью добра люди могут построить на земле разумно организованное, свободное и справедливое общество. Маздакиты призывали народ к активной борьбе, к низвержению царства зла на земле и к замене его строем, основанным на общем равенстве и на общем владении землёй и водными ресурсами.

В городах Ирана и особенно в Ираке жило много евреев, преимущественно купцов и ремесленников иудейского вероисповедания, имевших самоуправление и своего главу, утверждавшегося шахиншахом. Много было в Иране манихеев ( См. II том «Всемирной истории», раздел 3, подраздел "Внутренняя политика царя Папа. Раздел Армении".) и христиан. Гонения на христиан, начавшиеся после превращения христианства в государственную религию Римской империи, находившейся с Ираном во враждебных отношениях, продолжались с перерывами до 484 г., когда христианская церковь в Иране приняла несторианское исповедание, осуждённое и преследуемое в Восточной Римской империи (Византии), и таким образом разорвала с официальной («православной») византийской церковью. После того, как политические мотивы для гонений отпали, христианство (несторианского, а также монофизитского толка, но не православного) получило в Иране право легального существования.

Народное движение маздакитов

Сасанидское государство в V в. было ослаблено борьбой с освободительными движениями в странах Закавказья (450—451 и 481—484 гг.), а также борьбой с кочевниками - гуннами и эфталитами, усиливавшими натиск на Иран со стороны Кавказа и Средней Азии. Из-за угрозы постоянных вторжений кочевников Иран вынужден был с 387 до 502 г. поддерживать с Византией мирные, временами даже союзные отношения. Обе большие империи нуждались в мире и союзе, ибо Византии угрожали нашествия готов и придунайских гуннов, а Ирану — нападения арабов, эфталитов и гуннов-утургуров, совершавших опустошительные набеги также и на азиатские владения Византии.

Эфталиты, подчинив себе в первой половине V в. Среднюю Азию, стали нападать на восточные области Ирана. Они разбили персов, взяли в плен царя Пероза (459—484) и вынудили его уступить им районы Мерва, Балха, Херата (Герата) и уплатить контрибуцию. В самом Иране обострилась борьба верхов военной и жреческой каст с царской властью, опиравшейся на низшие слои этих каст (мелких и средних землевладельцев) и на бюрократию (каста чиновников). Верхушка военной и жреческой знати стремилась подчинить царскую власть своей воле и требовала от шахиншаха разрыва с Византией и преследования христиан и иудеев.

В связи с развитием феодальных отношений росло недовольство крестьянских масс, терявших землю и свободу. На рубеже V и VI вв. (между 491 и 529 г.) разразилось грандиозное народное восстание, тесно связанное с сектой маздакитов. Ближайшим толчком к восстанию был большой голод. Крестьяне стекались в города и требовали открытия казённых амбаров с зерном. Движение обратилось против крупных землевладельцев, преимущественно из жреческого и военного сословий. Вождём движения стал Маздак, глава секты маздакитов, «муж красноречивый и мудрый», выступивший в Ктесифоне с речью, обращённой к народу. Множество знатных людей было перебито, а их земли и усадьбы захвачены крестьянами. Восставшие требовали истребления знати, раздела имущества и установления всеобщего равенства. Они стремились к возрождению старинной сельской общины и общинного владения землёй и оросительными сооружениями. Хотя движущей силой маздакитского восстания были крестьяне, оно нашло отклик и среди ремесленников и купцов, задыхавшихся под гнётом государственных налогов и повинностей, а также среди рабов. Вначале к движению примкнула и часть мелких землевладельцев, ненавидевших знатную верхушку, но затем, напуганные уравнительными требованиями маздакитов, они отошли от восставших.

Движение было настолько мощным, что царь Кавад (488—531) был вынужден согласиться на требования маздакитов и сделал Маздака своим советником. Кавад думал использовать это движение для ослабления военной и жреческой знати. Но знать низвергла Кавада и заключила его в хузистанский «Замок забвения», возведя на престол его брата. Кавад бежал в Среднюю Азию к эфталитам и получил от них военную помощь, обязавшись платить им за это дань. Эфталиты помогли Каваду вернуть престол, после чего он установил со знатью мирные отношения.

Но ряд областей Ирана и Азербайджана оставался в руках маздакитов, сохранивших там отнятые у знати земли и располагавших вооружённой силой. Только в 529 г. Кавад решился на открытую борьбу с маздакитами. По преданию, Хосров Аношарван, сын Кавада, притворившись сторонником маздакитов, коварно заманил в Ктесифон, якобы для переговоров о назначениях и награждениях (по другому преданию — для диспута с зороастрийскими жрецами), главу маздакитов (по данным источников неясно, был ли то сам Маздак или уже его преемник), а также несколько сот наиболее активных маздакитов и предательски перебил их всех во время царского пира.

Фрагмент архитектурного орнамента с изображением царской охоты на кабанов. Сасанидский период. Штук.

Когда движение лишилось руководства, на местах было произведено, по заранее заготовленным спискам, массовое истребление маздакитов. Земли и имущество, отнятые в своё время маздакитами у знатных фамилий, были им возвращены, феодальная зависимость крестьян от землевладельцев официально подтверждена царём. Однако Сасанидам не удалось уничтожить маздакитов. Их общины не только продолжали тайно существовать в Иране, но и нашли широкое распространение в Азербайджане и Средней Азии.

Движение маздакитов было весьма характерно для раннефеодального общества. Крестьяне ещё хорошо помнили строй свободной сельской общины и в поисках сoциального идеала желали возродить её отживавшие формы. Объективно же значение этого мощного и широкого крестьянского движения заключалось в том, что оно являлось первым протестом против закабаления свободных крестьян и феодальной эксплуатации. Вместе с тем, поскольку в результате маздакитского движения было уничтожено или разорено много знати, ещё применявшей на своих землях наряду с феодальной эксплуатацией и труд рабов, движение расшатало также могущество этой знати и обветшалый кастовый строй.

После подавления маздакитского крестьянского движения феодальные отношения в Иране значительно укрепились. Но в VI в. в Иране сохранялись ещё и рабовладельческий и патриархальный уклады, да и далеко ещё не всё крестьянство попало в феодальную зависимость. В этот период в Иране преобладали две формы феодальной собственности на землю: собственность царской фамилии Сасанидов и собственность отдельных феодалов. Начали возникать и зачатки условного феодального землевладения. Но феодально зависимые крестьяне не были прикреплены к земле, так как землевладельцы не нуждались в этом: ввиду крайнего малоземелья в условиях оазисного земледелия крестьянину некуда было уйти от крупного землевладельца. Сельские общины уцелели, однако большая их часть превратилась в зависимые общины, а многие общинные земли стали государственными.

Податная реформа Хосрова I Аношарвана

В VI в. в Иране окончательно сложилось раннефеодальное государство с развитым бюрократическим аппаратом, унаследованным от античной эпохи, и единой налоговой системой, при слабо выраженных ещё элементах феодальной раздробленности. Государства такого типа сложились и в других странах Востока; свою силу они черпали в государственной собственности (или, как в Иране, в собственности царской фамилии) на значительную часть земель и на крупные оросительные сооружения, причём сидевшие на таких землях крестьяне эксплуатировались при посредстве государственного налогового аппарата. Феодальная рента совпадала здесь с поземельным налогом.

Правительство Хосрова I Аношарвана (531—579) провело некоторые реформы, главной из которых была податная. До начала VI в. крестьяне платили поземельную подать (хараг) в натуральной форме, в виде доли урожая, в среднем от 1/10 до 1/8, его. Чем плодороднее была земля и чем ближе она находилась к большим торговым городам, тем большую долю урожая государство с неё взимало. Согласно податному уставу Хосрова I устанавливались постоянные ставки обложения земель, независимо от колебаний урожая. В экономически более развитых, а также в пригородных районах была введена подать деньгами. Подушная подать с податного сословия была установлена, в зависимости от имущественного положения, в размере 12, 8, 6 и 4 дирхемов с каждого мужчины от 20 до 50 лет.

Новая система обложения ухудшила положение народных масс. В условиях преобладания натурального хозяйства крестьянам было тяжело платить подать серебром; кроме того, при установлении постоянных размеров поземельной подати совершенно не принималось во внимание то обстоятельство, что при недостатке орошения и обеднении крестьян урожаи могли понизиться. В результате новой податной системы увеличились доходы царской казны, которые шли на содержание пышного двора, на наёмное войско, на жалованье и пенсии чиновникам и духовенству, на награды землевладельческой знати или же пополняли сокровища царских хранилищ.

Внешняя политика Сасанидов в VI и первой половине VII в.

В течение почти всего VI в. сасанидские цари вели войны с Византией, стремясь пробиться к Средиземному и Чёрному морям, полностью подчинить себе караванные пути и транзитную торговлю стран Средиземноморья с Китаем и Индией. Борьба между обеими державами шла также и за обладание стратегически важным Армянским нагорьем. Несмотря на отдельные военные успехи, Иран всё же не смог надолго захватить у Византии какие-либо территории, зато у союзников Византии, эфиопов ему удалось отнять Йемен в Южной Аравии (572 г.) и подчинить своему контролю караванный торговый путь, проходивший из Сирии через Западную Аравию в Йемен и соединявший Восточное Средиземноморье с Индией.

В 60-х годах VI в. государство эфталитов было разрушено кочевыми алтайскими и тюрками, занявшими Среднюю Азию до реки Аму-Дарьи. Иран оказал поддержку тюркам и благодаря союзу с ними смог вновь присоединить к своим владениям Восточный Хорасан, отнятый во второй половине V в. эфталитами. Но вслед за тем отношения с тюркской державой испортились, поскольку Иран не разрешил транзита шёлковых тканей из Средней Азии, и тюрки заключили союз с Византией. В 588 г. персидские войска во главе с полководцем Бахрамом Чубином, наместником Южного Азербайджана, отразили большое нашествие тюркских кочевников из Средней Азии на Иран.

При царе Хормизде IV (579—590) наиболее крупные представители военной и жреческой знати, оправившиеся после ударов, нанесённых им восстанием маздакитов, снова пытались подчинить себе царя. Этот конфликт завершился дворцовым переворотом и убийством Хормизда IV. Сын и преемник его Хосров II Парвез (590— 628) фактически оказался пленником в руках захватившей власть знати, а Бахрам Чубин, поддержанный частью знати, провозгласил было себя «царём царей». Хосров II смог восстановить свою власть только с помощью византийского императора Маврикия, уступив за это Византии в 591 г. большую часть Армении до озера Ван. Но когда в результате переворота в Византии Маврикий был свергнут с престола и казнён, Хосров II, под предлогом мести за него, вновь развязал войну с Византией. Пользуясь внутренней борьбой в Византии, персы, благодаря победам даровитого полководца Шахрвараза, между 609 и 619 гг. захватили Сирию, Палестину и Египет и трижды подходили к Босфорскому проливу. Ценой напряжения всех сил империи византийским войскам, поддержанным тюрками и хазарами, действовавшими со стороны Кавказа, удалось разбить войска Ирана.

Между тем огромные чрезвычайные налоги на военные нужды разорили Иран и вызвали недовольство не только крестьян и горожан, но и землевладельцев, которые роптали на то, что затянувшаяся война не приносила больше военной добычи. Часть военной знати и купцов, исповедовавших несторианство, произвела дворцовый переворот в Ктесифоне и умертвила Хосрова II. В 628 г. Иран был вынужден заключить с Византией мир и вернуть ей все отнятые у неё области. В ослабленном экономически и политически Иране шла непрерывная борьба за власть между различными группировками знати, поочерёдно возводившими на престол и свергавшими своих ставленников — царей из династии Сасанидов. За 4 года после заключения мира сменилось до 8 царей и цариц. При последнем сасанидском царе Йездигерде III (632—651) Иранскому государству пришлось бороться с вторжением сильных арабских ополчений, завоевавших весь Иран.

Культура

В рассматриваемый период особого развития в Иране достигла архитектура. Царём и знатью возводились большие дворцы: дворец в Сервистане, царский дворец Так-и Кисра в Ктесифоне с грандиозными входными арками и сводчатым залом, дворец Каср-и Ширин (начало VII в.) с окружавшим его парком в 120 га. Самое широкое распространение при украшении зданий получили резные орнаменты по штуку ( Штук — приготовленная особый образом смесь извести с песком и алебастром.). Скульптура была представлена главным образом высеченными на скалах рельефами. Замечательны рельефы и Накш-и Рустеме и в Шапуре, изображающие триумф царя Шапура I после победы над римским императором Валерианой. Памятниками высокого мастерства являются художественные ткани, а также сасанидские серебряные вазы и блюда с изображениями сцен охоты и войны.

В Иране имелась богатая литература на среднеперсидском (пехлевийском) языке, но значительная часть её погибла после арабского завоевания. Из дошедших до нас памятников следует отметить переводы Авесты, язык которой к этому времени стал уже труден для понимания. Эти переводы, дополненные комментариями, являются важным источником наших сведений о том, какой вид приняла в эпоху Сасанидов зороастрийская религия. Первую попытку изложения истории Ирана представляет «Хвадай-намак» («Книга владык») — большой свод древнеиранских героико-эпических сказаний, обработанных с позиций господствующего класса и объединённых с официальной летописью. Этот свод сохранился только в позднейших переработках: прозаической (начало X в.), принадлежавшей Табари, историку-персу, писавшему на арабском языке, и стихотворной (конец X — начало XI в.), принадлежавшей великому поэту Фирдоуси. Сохранились части трактата по сасанидскому праву «Матиган-и хазар дадестан» («Сборник тысячи судебных решений») и отрывки из «Маздак-намак» («Книга о Маздаке»), романа о подвигах вождя восстания маздакитов. Энциклопедия научных знаний «Бундехишн» и трактат о военном деле «Айин-намак» («Уставная книга») известны лишь в поздних переделках. Из повествовательной литературы следует отметить «Кар-намак-и Ардашир-и Папакаш («Книга деяний Ардашира Папакана») — исторический роман об основателе династии Сасанидов. К типу исторического романа относится также «Яткар-и Зариран» («Память о Зарире») — фрагмент легенды о Зарире — воине, отдавшем жизнь для того, чтобы даровать победу родной стране. Романы «Вамик и Азра», «Вис и Рамин» и др., сюжеты которых впоследствии (особенно в X—XI вв.) были заново разработаны новоперсидскими поэтами, не сохранились. На рубеже VI и VII вв. широкую известность приобрёл крупный лирический поэт-музыкант Барбад.

Большое количество литературных произведений в Иране возникло на сирийском языке. Кроме того, появилось много переводов: сирийцы переводили с греческого на сирийский, а затем с сирийского на пехлевийский язык сочинения по логике и философии (труды Аристотеля и его комментаторов), математике, астрономии и медицине. Среди них известен был в VI в. переводчик сочинений Аристотеля на сирийский язык перс Павел Дершехрский, несторианский епископ, к концу жизни пришедший к атеизму. Переводились на пехлевийский язык и сочинения с индийского языка (санскрита). Это были сборники художественной прозы — «Калила и Димна», «Синдибадова книга» и др.

Широкой славой в Иране пользовались основанные сирийцами-христианами высшая школа в Нисибине (Верхняя Месопотамия) и медицинская академия в Гундишапуре (Хузистан).

Korkealuokkaisia varaosia kohtuuhinnoin http://iparts.fi/ yli 500 000 varaosanimekkeestä.

|

|

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'