ПОИСК:

Русские почтовые редкости

Русские почтовые редкости

Представьте себе, что наконец разыскали снежного человека. Шум бы поднялся невообразимый! А ведь нечто подобное произошло полвека назад в мире русских филателистов. Они нашли своего "снежного человека" - марку, о которой ходило много слухов и которую, так же как и снежного человека, никто никогда не видел. Эта легендарная марка вышла в свет раньше официально зарегистрированных первых русских марок. Ее выпустила городская тифлисская почта. Нужно ли говорить, как взволновался петербургский филателист К. Шмидт, получив в 1914 году экземпляр этой редкости?

Лишь немногие счастливчики (автор не принадлежит к их числу) видели эту редчайшую марку

Сфотографировав марку, Шмидт отослал фотокопию в Тифлис. Он посулил солидное денежное вознаграждение тому, кто сумеет что-либо рассказать об этой марке, но... ответа не последовало. Оставалось анализировать саму марку. Надпись: "Тифлисская] город[ская] почта 6 коп." - свидетельствовала о месте рождения незнакомки. Крылья орла подсказали дату ее рождения. Дело в том, что у орла российского герба при Николае I были опущенные крылья. При Александре II орел крылья расправил. Отсюда вывод Шмидта о том, что марка вышла в свет в 1855 году.

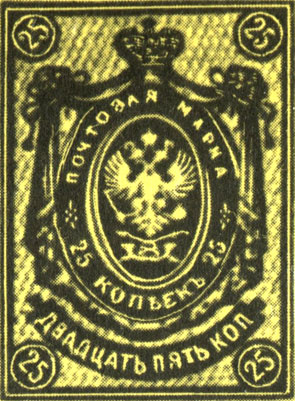

Перед вами марка государственной почты. Переверните страницу, и вы увидите ее земского двойника

Изыскания Шмидта продолжил филателист С. Кузовкин. В краеведческом музее Ставрополя-Кавказского он обнаружил комплект официальных "Кавказских календарей", издававшихся канцелярией наместника с 1845 по 1917 год. В одном из них были опубликованы правила городской почты Тифлиса. По поводу загадочной марки в правилах можно было прочесть следующее:

"При тифлисской губернской почтовой конторе учреждено особое отделение городской почты, в котором продаются введенные собственно для развозки почты особые бумажные штемпельные печати, имеющие свойства облатки, с оплатой за каждую по 6 коп.".

Сомнений нет, речь идет о марке, которую за отсутствием в русском языке слова "марка" (оно появилось немного позднее) называют "бумажной штемпельной печатью, имеющей свойства облатки". В ту пору облаткой называли бумажный кружок, смазанный клеем, для запечатывания писем. Вероятно, марка тифлисской городской почты была смазана клеем и могла запечатывать письма, а это значит, что, распечатывая конверт, марку уничтожали.

"Кавказский календарь" помог Кузовкину уточнить выводы Шмидта: марка поступила в обращение в 1857 году, на год опередив марки русской государственной почты. Заметим, к слову, что петербургская городская почта обзавелась марками лишь в 1863 году.

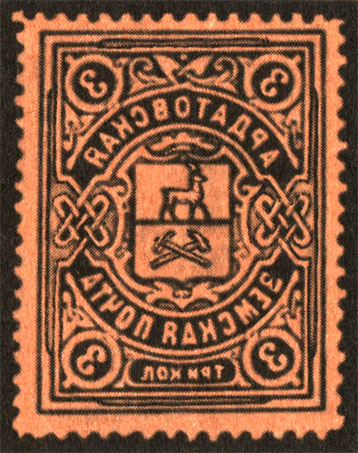

Ардатовское земство украсило марку своим гербом

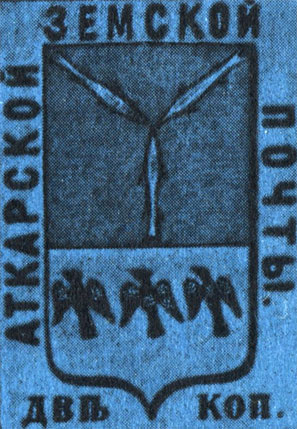

Аткарское земство украсило марку своим гербом

Биография марки тифлисской городской почты еще не дописана. Мы не знаем, кто придумал ее, кто нарисовал, напечатал и выпустил в обращение. Но зато бесспорно другое - судьба русской почтовой редкости отнюдь не исключение. История почты нашей страны насчитывает немало незаслуженно забытых фактов.

Моршанское земство позаимствовало облик марок у государственной почты

Чтобы проникнуть в мир русских почтовых редкостей (а кому же захочется обойти его стороной), надо познакомиться с земской уездной почтой.

Официально эти местные почты появились после земской реформы 1864 года, названной Лениным "одной из тех уступок, которую отбила у самодержавного правительства волна общего возбуждения и революционного натиска". С возникновением земств улучшилось народное образование, санитарное состояние, медицинское обслуживание на селе, усилилась и связь внутри уезда.

Я не случайно воспользовался чуть выше словом "официально". Дело в том, что первые уездные почты возникли при земских судах для поддержания связи между судьями и становыми приставами. Раз в неделю такая почта отправлялась в свой путь по уезду, а так как скоро суды были заменены уездными полицейскими управлениями, то почтальонами стали полицейские. Они несли необычную почтовую службу до тех пор, пока реформа 1864 года не реорганизовала ее в земскую почту.

Итак, земская почта действует. И естественно, что ей тотчас же понадобились марки. Никто не возражает. "Земским почтам, - читаем мы в почтовых правилах, - не возбраняется иметь свои почтовые марки, но с условием, чтобы эти марки не имели ничего общего с марками государственной почты".

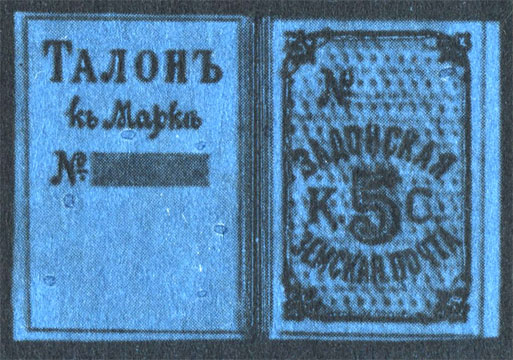

Земские марки на редкость разнообразны. У некоторых были отрезные корешки, выполнявшие обязанности квитанции

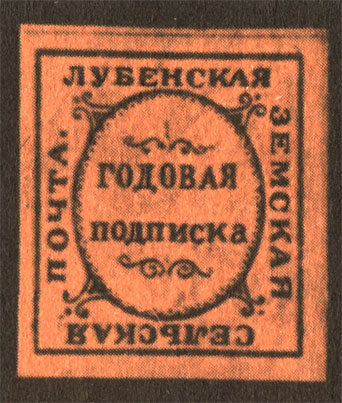

Существовали даже марки для оплаты годовой подписки на газеты

Выполняя это требование, земские марки нарисовали нам портрет старой России с живописностью, о которой государственная почта и мечтать не могла...

С интересом рассматривал я рисунки земских марок, но сознаюсь, язык их был мне совершенно непонятен. На одной нарисован олень, на другой - скрещенные молотки, на третьей - летящие птицы, на четвертой - лук со стрелами...

Разобраться в этом калейдоскопе рисунков невозможно. Необходим переводчик - им оказался увесистый том книги П. П. Винклера "Гербы городов, губерний и посадов Российской империи". С его помощью начинаю осваиваться в неведомом доселе мире земских почтовых марок.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'