ПОИСК:

Почта на крыльях

Почта на крыльях

На дорогах Европы пыхтели паровые дилижансы. Большетрубные паровозики тянули маленькие, словно игрушечные, вагоны. Атлантику пересекали первые пароходы, а желание снабдить паровую машину крыльями не давало покоя горячим головам.

Впрочем, удивляться не приходится. Подчиняясь закономерностям истории, люди искали ключ к новым, более быстрым средствам связи.

Увеличив производство тканей, английские ткачи породили сложную цепную реакцию. Новая текстильная технология подстегивала развитие железоделательной и химической промышленности. Развитие металлургии и химии требовало энергии. Отсюда увеличение добычи каменного угля.

Один за другим вырастали новые промышленные города. Железные дороги и пароходы связывали друг с другом страны и континенты. Люди обживали земной шар. Быстрые и надежные средства связи нужны были как никогда. Особенно для сообщений с колониями, из которых потоком выкачивались богатства. Мудрено ли, что воздух, представлявший в ту пору целину для транспортной техники, привлекал к себе внимание изобретателей.

В 1843 году произошло событие, наделавшее немало шума. Парламент Великобритании утвердил "Компанию воздушного парового транспорта", и некий Вильям Хенсон получил патент на летательный аппарат "Ариэль".

Увы, бездонная пропасть отделяла замысел от воплощения. Воздушная линия для перевозки почты, пассажиров и грузов, которую намеревалась эксплуатировать "Компания воздушного парового транспорта", ошеломляла своими масштабами: Лондон - Калькутта!

Но не огромная протяженность разрекламированной газетами авиалинии и не полное отсутствие денег помешали изобретателю. Не обладая достаточными теоретическими знаниями и опытом, Хенсон потерпел полное фиаско. Он даже не сумел построить свой огромный самолет. В историю завоевания воздуха и авиационной почты "Компания воздушного парового транспорта" вошла громким, но, увы, холостым выстрелом.

Следующее слово произнес русский изобретатель Александр Федорович Можайский. Можайский начал с анализа полета птиц. Он исследовал их крылья, пытаясь разобраться в механике полета, стремясь понять природу подъемной силы. Затем наступил второй этап - полеты на воздушных змеях.

Годы исканий... Постройка моделей, планеров, сложные расчеты... Таковы вехи тяжелого пути изобретателя. Недостаток средств, косность царских чиновников преграждали путь к великой цели.

Почтовая марка запечатлела и портрет изобретателя и облик его машины, в восьмидесятых годах прошлого столетия оторвавшейся от Земли.

Как много планов было у этого человека, но осуществить их до конца он не успел. В марте 1890 года Можайский умер. Никто не позаботился ни о двигателе, ни о самолете. Историческая машина была продана как ненужный хлам.

Самолет Можайского можно видеть на советской почтовой марке. На французской марке изображен самолет Клемана Адера. Эта машина с паровым двигателем, похожая на летучую мышь, в 1897 году потерпела неудачу на испытаниях.

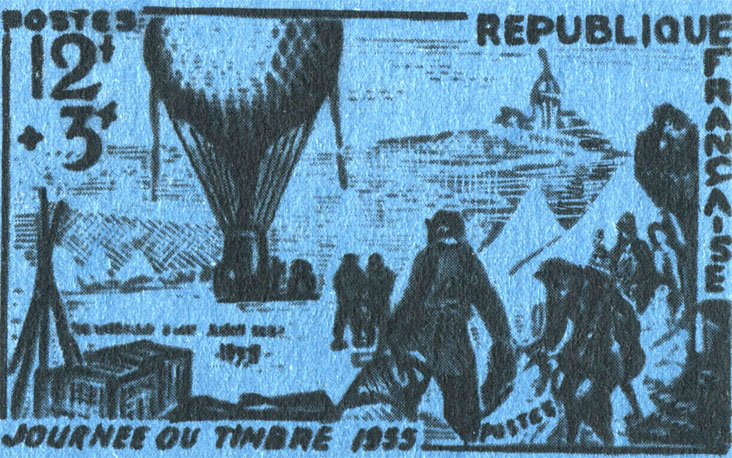

Первые шаги воздушной почты выглядят грустным списком неудач. И все же ее рождение произошло в XIX веке. Первую систематически действовавшую линию воздушной связи устроили при помощи воздушных шаров.

Паровой аэроплан А. Ф. Можайского был новаторским для своего времени

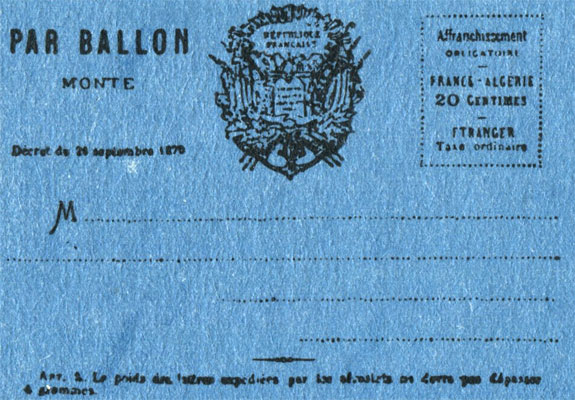

Плчтовая открытка

Воздушные шары уносили из Парижа почтовые открытки

В 1870 году пруссаки осадили Париж. Кольцо немецкой блокады разъединило французский народ и его правительство. Пруссаки понимали это отлично. Ни почтовым каретам, ни конным, ни пешим курьерам не удавалось выбраться из осажденного Парижа. Стараясь обмануть немецких часовых, парижане зашивали депеши в платье, прятали в обувь, вкладывали в специально разрезанные монеты. На попытки установить связь между Парижем и Францией пруссаки ответили расстрелами почтальонов.

Заработали изобретатели. Некоторые из них предлагали отправлять письма металлических капсулах по Сене и ее притокам. Пруссаки расставили на реках сети, и речная бутылочная почта попадала в эти сети, как рыба.

Ни каучуковые шары с корреспонденцией, способные плыть под водой, ни миниатюрные подводные лодки, ни специально дрессированные собаки не могли прорвать блокаду. Свободным был только воздух. Но как проложить воздушный мост, обладая только неуправляемыми воздушными шарами?

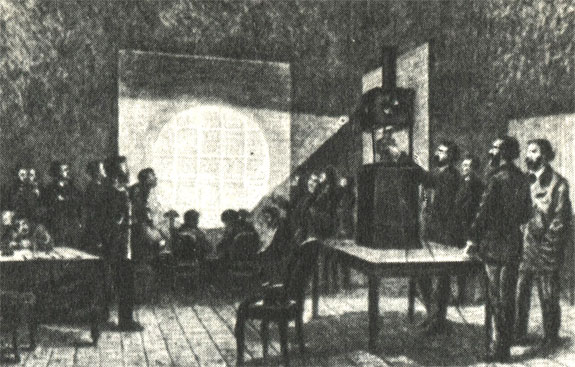

Для чтения микрописем, доставленных голубями, в Париже были оборудованы специальные читальные залы. Гас свет, и парижане читали на светящемся экране адресованные им письма

Улететь из Парижа с почтой было нехитро. Трудно было возвратиться. Точное приземление для воздушного шара - непосильная задача. И все же, прорвав блокаду, французы установили двухстороннюю воздушную связь...

Надо заметить, что парижане не преминули воспользоваться несколько необычным опытом. В 1849 году, осадив Венецию и убедившись, что их артиллерийские снаряды не долетают до города, австрийцы бомбардировали осажденных при помощи монгольфьеров - воздушных шаров, наполненных теплым воздухом. Одновременно осажденные венецианцы использовали почтовых голубей, чтобы посылать весточки через кольцо осады.

Четверть века спустя осажденным парижанам пригодился опыт и венецианцев и австрийцев. Для двухсторонней связи были использованы и воздушные шары и почтовые голуби.

По инициативе директора почт Рампона 23 сентября 1870 года из Парижа вылетел аэростат "Нептун". Он унес корзинку с письмом и почтовыми голубями, доставившими ответы осажденным. Воздушная тропинка была протоптана. Над боевыми порядками врага один за другим полетели воздушные шары.

По инициативе адмирала Роксьера Ле-Нури была создана воздухоплавательная школа. Аэронавтов готовили из моряков, случайно оказавшихся в Париже. Организовал Париж и свою "воздухоплавательную промышленность". На перроне Орлеанского вокзала и в Тюльерийском саду стрекотали швейные машинки. Парижские женщины сшивали полотнища аэростатов. За время осады удалось отправить шестьдесят четыре воздушных шара. Только пять из них попали в плен и два погибли.

Но грузоподъемность голубей, доставлявших депеши осажденным, исчислялась граммами, а число жаждавших известий - тысячами. И тем не менее в осажденный Париж удалось доставить около ста тысяч депеш.

В городе Туре письма сокращались, чтобы лишние слова не отягощали крылатых посланцев, затем по способу парижского фотографа Дагрона перефотографировались на микропленку. В трех квадратных сантиметрах микрописьма умещалось около двадцати тысяч слов. Привязанные шелковинками к хвостовым перьям голубей, капсулы с микрописьмами кратчайшей дорогой попадали в Париж, где для чтения были устроены специальные станции. В затемненной комнате проектор во много раз увеличивал микроизображение, отбрасывая его на экран. Так, прорвав кольцо блокады, парижане узнавали новости с Большой земли.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'