ПОИСК:

Ситечки первого типа

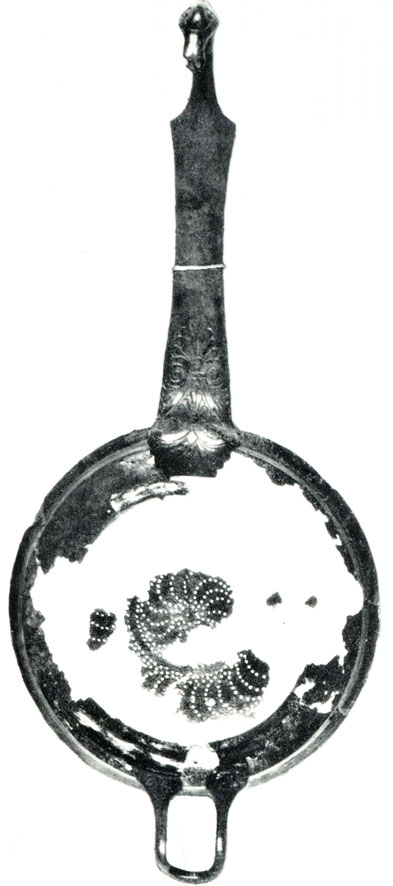

1. Хорошо сохранившееся ситечко, найденное в 1876 г. в Нимфее близ Керчи, представляет собой неглубокую чашу с круглым отверстием в центре. Края отверстия отогнуты наружу и загнуты таким образом, чтобы можно было закрепить на них выкованную отдельно ситечковую часть, не сохранившуюся на эрмитажном экземпляре (форма А). Массивная, суживающаяся в центре ручка лентообразной формы. К чаше прикреплена двумя заклепками, из которых только одна совпадает с округлой шляпкой трех декоративных заклепок, видимых на внутренней стенке. С нижней стороны место прикрепления ручки к сосуду прикрывает исполненная в высоком рельефе фигурка сирены. Ручка с обеих сторон украшена сложной системой резного и рельефного орнамента. Крючкообразный ее конец выполнен в виде головки лебедя, моделированной скульптурно. Глаза лебедя инкрустированы желтым камнем5.

5 (Инв. № ГК/Н. 94. Найдено в каменной гробнице кургана № 24. Длина с ручкой 25,5 см; диаметр чаши 12,3 см. Чаша в трещинах, имеются выбоины по краю центрального отверстия. Лишь на одном глазу лебединой головки сохранилась инкрустация. Патина темно-коричневая и местами бурая. Чаша и ручка литые. Ручка приклепана. OAK за 1877 г., Спб., 1880, с. 229, табл. III, 4; Schefold К. Der skythische Tierstil in Sudruβland. - ESA, Helsinki, 1938, Bd. 12, S. 24; Силантьева Л. Ф. Указ. соч., с. 64-65, рис. 34, 2, 35; Античная художественная бронза. Каталог выставки. Л., 1973, № 39. Силантьева (Указ. соч., с. 66) датирует памятник первой четвертью V в. до н. э)

2. Ситечко из кургана № 401 близ с. Журовка Черкасской области. Отличается от нимфейского образца формой неглубокой чаши, по краю которой нанесены резцом концентрические круги. Стенки чаши непосредственно переходят в круглодонную ситечковую часть, покрытую мелкими отверстиями, образующими рисунок вихревой розетки (форма Б). На верхней стороне ручки углубленной линией очерчены контуры капли, обрамленной жемчужником. С нижней стороны ручки выгравированы три пальметки, перехваченные вытянутыми волютами. Парные волюты соединены лентами с сетчатой штриховкой. К верхнему краю сосуда припаяна петля, служившая как для опоры предмета, так и для его подвешивания6.

6 (Инв. № Дн.1903.4/78. Найдено в 1903 г. Общая длина 29 см; диаметр чаши 12,3 см. Венчик спаян из нескольких частей; некоторых частей не достает. Имеются выбоины. От сетки сохранились лишь мелкие куски. Ручка и петля литые, чаша кованая. Петля и ручка припаяны. Патина коричневая с зелеными пятнами. OAK за 1903 г., Спб., 1906, с. 119-120, рис. 244; ИАК, Спб., 1905, вып. 14, с. 16, рис. 36; Фармаковский Б. В. Указ. соч., с. 31, рис. 2; Schefold К. Op. cit.; Силантьева Л. Ф. Указ. соч., с. 65; Онайко Н. А.Указ. соч., с. 30, 63, № 216, табл. XVII, 1; Античная художественная бронза, № 40. Ситечко найдено с керамикой первой половины V в. до н. э. (см. Онайко Н. А. Указ. соч., с. 63, № 216). )

3. Фрагмент ситечка из Ольвии (с. Парутино Николаевской области). Такое же ситечко, как № 2. Незначительные отличия состоят в том, что вместо вытянутой капли в основании ручки изображена рельефная дуга, а на конце вырезаны две пальметки с волютами7.

7 (Инв. № 0.1902.144. Найдено в 1902 г. в могиле № 98. Общая длина 27,3 см; диаметр чаши 13,7 см. Разрушены частично края чаши и большая часть стенок с отверстиями для процеживания. Чаша кованая, ручка литая. Ручка приклепана тремя заклепками. Патина темно-коричневая. Силантьева Л. Ф. Указ. соч., с. 65; Козуб Ю. I. Указ. соч., с. 75, рис. 30. Найден вместе с керамикой конца VI - начала V в. до н. э)

1. Инв. № ГК/Н.94

4. Ручка ситечка с частью венчика из Ольвии. Вдоль ручки резная капля, дуга которой выделена рельефно. На лентах волют гравированного рисунка - крестообразная штриховка8.

8 (Инв. № 0.1913.88. Найден в 1913 г. в могиле № 35. Длина фрагмента чаши с ручкой 20,2 см; длина ручки 16,5 см. Чаша кованая, ручка литая. Ручка прикреплена к чаше тремя заклепками. Патина темно-коричневая. Силантьева Л. Ф. Указ. соч., с. 65; Козуб Ю. I. Указ. соч., с. 160-161, № 221. Найден вместе с чернолаковой керамикой первой четверти V в. до н. э)

5. Ситечко из Ольвии. Чаша формы Б, ручка такая же, как у предыдущих образцов, но без украшений9. В основу нашего изучения должно быть положено ситечко из Нимфея. На нем при превосходной сохранности его разнообразно декорированной ручки легче всего уловить черты, характеризующие творчество этрусских мастеров первой половины V в. до н. э.

9 (Инв. № 0.1903.38. Найдено в 1903 г. в могиле № 19. Общая длина 23,8 см; диаметр чаши 11,5 см. Поверхность сильно изъедена окислами. Сетка почти вся разрушена. Патина темно-коричневая. Козуб Ю. I. Указ. соч., с. 138, № 43. Найдено вместе с керамикой первой половины V в. до н. э)

Сосуды формы А, с прикрепленной ситечковой частью и с фигурой мифологического существа на месте прикрепления ручки к чаше, не являются редкостью среди подобных изделий этрусских мастеров. Особенно интересной в этом отношении представляется находка в Тоди10.

10 (См., например, фигурку силена: Bendinelli G. ТотЪа con vasi е bronzi del 5 secolo av. Cristo scoperta nella necropoli di Todi. - "Monumenti Antichi", Milano, 1916, vol. 24, p. 850, 851, fig. 7, 8)

1. Инв. № ГК/Н.94

Мастер нимфейского ситечка для художественного оформления использовал широко распространенный образ двукрылой сирены, на всем протяжении V в. до н. э. часто встречающейся в Греции и Италии на различных бронзовых вазах11 и зеркалах12.

11 (Гидрии с фигурами сирен под вертикальной ручкой см.: Diehl Е. Die Hydria. Mainz am Rhein, 1964, S. 34-49; Ойнохои: Neugebauer K. Reifarchaische Bronzevasen mit Zungenmuster. - RM, 1923/24, Bd. 38/39, Abb. 1-3; Таз: Ганiна О. Д. Античнi бронзи з Пiщаного. Киiв, 1970, рис. 23, 24)

12 (См.: Jantzen U. Bronzewerkstatten in Groβgriechenland und Sizilien. - Jdl, Berlin, 1937, Bd. 13, Erganzungsheft, S. 151-178. Katalog, Nr. 48-75; Oberlander P. Griechische Handspiegel. Hamburg, 1967, Nr. 246-267)

Все детали фигуры сирены на сосуде из Нимфея выполнены с особой тщательностью. Сирена с серповидными поднятыми вверх крыльями изображена в фас. Голова увенчана диадемой. Трактовка лица сирены и волос с прядями, нависающими над висками и ушами, архаична. Выпуклое тело делится углубленной вертикалью на две части, образуя у четко обрисованной шеи острый угол. Ноги, стоящие на желуде, отделены от тела рельефной нитью мельчайшего жемчужника. По сторонам ног - волюты S-образной формы.

По общей композиции и в передаче некоторых деталей сирена на ситечке из коллекции Эрмитажа в основных чертах совпадает с такой же на ручках этрусской амфоры из Британского музея13, датируемой 480-460-ми гг. до н. э., и на зеркалах из Чикаго14 и Гамбурга15. Однако по сравнению с приведенными аналогиями ленинградский памятник кажется более ранним и должен быть отнесен к первой четверти V в. до н. э. Об этом свидетельствуют однорядное оперение крыльев сирены, архаические по стилю лицо и прическа, неразвитая система волют.

13 (Лондон, Британский музей. Walters H. В. Select Bronzes. London, 1915, pl. 11; Haynes S. Etruscan Bronze Utensils. London, 1965, pl. IV. Найдена в Вульчи)

14 (Чикаго, Музей искусств: Oberlander P. Op. cit., Nr. 246. Предположительно из Этрурии)

15 (Гамбург, Государственный музей искусств и ремесел: Mercklin Е. V. Griechische und romische Altertumer. Hamburg, 1930, Taf. XLI, Nr. 3; Oberlander P. Op. cit., Nr. 255. Из Италии)

Художественная индивидуальность мастера-этруска, декорировавшего эрмитажное произведение, в полной мере проявилась как в изображении деталей (прическа, диадема сирены, желудь, на котором она стоит)16, так и в исполнении рельефа и резьбы на ручке.

16 (Диадемы, венки, лентообразные повязки являются очень частым украшением этрусских женщин. Аналогично декорированную диадему или повязку можно видеть на одном из этрусских зеркал V в. до н. э.: Gerhard Е. Etruskische Spiegel. Bd. 4. Berlin, 1867, Taf. 305. Прическу сравни с прической Лазы на этрусском саркофаге из Британского музея: Giglioli G. L'arte etrusca. Milano, 1935, tav. 158, 4. Натуралистическое изображение желудей, с выделенной чашечкой, трактованной рельефной косой клеткой, встречается очень часто на этрусских памятниках и даже считается этрусским мотивом. См.: Jacobsthal P., Langsdorff A. Die Bronzeschnabelkannen. Berlin, 1929, S. 51, Anm. 1. В скульптурной форме их можно видеть на вульчианских треножниках: Neugebauer К. Archaische Vulcenter Bronzen. - JdI, 1943, Bd. 58, S. 224-229, Abb. 12, 13, 14, 18; на золотых ювелирных украшениях: Martha J. L'Art etrusque. Paris, 1889, p. 573, fig. 384; Ducati P. Storia dell' arte etrusca. Firenze, 1927, tav. 128, N. 333. Гравированный орнамент в виде желудей с растительным мотивом смотри на горлышках этрусских кувшинов типа шнабельканне и на ручках ситечек: Jacobsthal P., Langsdorff A. Op. cit., Taf. 13, Nr. 23, 29, 111; Taf. 14, Nr. 17; Taf. 28, Nr. C; на ручке этрусской кружки: Bendinelli G. Op. cit., p. 859, fig. 13)

Вторая составная часть декора ситечка - рельефное украшение в виде трех вытянутых капель. Крайние капли окаймлены жемчужником. Этот орнамент - чисто этрусский мотив17.

17 (Jacobsthal P., Langsdorff A. Op. cit., S. 46)

Третья разновидность декора - гравированный рисунок из семи пальметок и сложных волют, соединенных в четырех местах сетчатой лентой. Над головой сирены повторен этот же узор, но в более упрощенной форме.

2. Инв. № Дн. 1903.4/78

Подобное сочетание волют, пальметок и полупальметок находит ближайшие параллели в памятниках этрусского искусства конца VI - начала V в. до н. э., как, например, в этрусской архитектуре, в бронзовой пластике и на других предметах18. Заканчивая анализ художественных элементов нимфейского ситечка, следует обратить внимание на способ передачи перьев лебединой головки. Мастер изобразил перышки в виде разных чешуек. Большинство чешуек трактовано в виде продольной линии, от которой расходится тонкая штриховка елочкой. Подобная трактовка соответствующих деталей встречается на бронзе из некрополя Чертозы в Болонье19

18 (См., например, стелы Антеллы и Лонды, хранящиеся во Флоренции в Археологическом музее: Moretti М., Maetzke G. The Art of the Etruscans. London, 1970, pi. 170; на фрагментах терракотовой скульптуры из храма в Вейях, хранящихся в Риме, в вилле Джулия: Giglioli G. Op. cit., tav. 196; смотри также гравировку этрусских зеркал: Gerhard Е. Op. cit., Bd. 5. Berlin, 1884-1897, Taf. 68, 71, 97, 107, 113, 137 ff.; канделябры: Museum etruscum Gregorianum..., tav. LI, 3; tav. LIII, 4. См. еще орнамент на шлеме, найденном в Тоди, хранящемся в Национальной библиотеке в Париже: Babelon Е., Blanchet Е. A. Catalogue des bronzes antiques de la Bibliotheque Nationale. Paris, 1895, № 2013)

19 (Zannoni A. Gli scavi della Certosa di Bologna. Bologna, 187-6, tav. XIX, N. 13, 16).

Наконец, особо следует отметить асимметричное расположение декора (см., например, изображение пальметок и полупальметок, различное количество их лепестков, несоответствие числа перьев в крыльях сирены, разная их высота и др.). Асимметрия в общей композиции орнамента и отдельных элементах его, как нам думается, в сочетании с другими приведенными доказательствами может быть последним аргументом в пользу этрусского происхождения ситечка из Нимфея.

Переходя к характеристике ситечек из кургана № 401 близ с. Журовка (№ 2) и из Ольвии (№ 3, 4), следует вспомнить, что они имеют одну и ту же форму чаши (Б) и близкий орнамент на ручках. Экземпляр № 5 не имеет никаких украшений, но по виду ручки и форме чаши он неотделим от № 2-4. Все эти предметы могут быть сравнены с нимфейским ситечком (№ 1), этрусское происхождение которого мы старались доказать. Кроме того, о руке этрусского мастера свидетельствует еще и крестообразная штриховка на ручке ольвийского ситечка (№ 4). Эта деталь, как известно, постоянно встречается на этрусских вазах буккеро, на ручках этрусских бронзовых сосудов, на этрусских зеркалах20

20 (См., например, буккеро из собрания Эрмитажа (инв. № Б. 1374); см. также: Chiaro М. del. Etruscan Art from West Coast Collections. Santa Barbara, 1967, No. 83 (February 7 to March 15); зеркала см.: Gerhard E. Op. cit., Bd. 5, Nr. 84, 85, 87, 118; ручки бронзовых сосудов: Martha J. Op. cit., p. 521, fig. 350; Jacobsthal P., Langsdorff A. Op. cit., Taf. 25b).

Принимая во внимание совместные находки, эрмитажные произведения можно датировать примерно концом первой и началом второй четверти V в. до н. э. (480-470-е гг. до н. э.).

3. Инв. № 0.1902.144

С этой группой эрмитажных памятников следует сравнить ситечко, найденное близ Ольвии на хуторе Марицин21. Близость его к образцу из Журовки (№ 2) была уже в свое время отмечена учеными. Высказывалось предположение об их происхождении из одной и той же мастерской. К этой же мастерской, по всей вероятности, следует отнести и ольвийские экземпляры (№ 3, 4).

21 (Хутор Марицин расположен близ Очакова в 10 км юго-восточнее Ольвии. Место хранения ситечка неизвестно. ИАК, Спб., 1905, вып. 14, с. 16, рис. 36; Фармаковский Б. В. Указ. соч., с. 30-31, рис. 3; Ebert Н. Ausgrabungen auf dem Gute Maritzyn. - "Prahistorische Zeitschrift", 1913, Bd 5, S. 14, Abb. И; Силантьева Л. Ф. Указ. соч., с. 64; Онайко Н. А. Указ. соч., с. 30; Schefold К. Op. cit., S. 23. К. Шефольд датирует погребение 460-ми гг. до н. э)

Подобные этрусские бронзы были обнаружены при недавних раскопках на острове Корсика22, связи которого с Этрурией в V в. до н. э. были весьма тесными. Ручки от аналогичных предметов были открыты в общеэллинских святилищах в Додоне23 и Олимпии24, куда привозились лучшие изделия из всех областей эллинского мира. Ситечки, аналогичные по форме чаши, но с другой разновидностью ручек неоднократно встречаются в погребениях Чертозы в Болонье25.

22 (Jehasse J. et L. La necropole preromaine d'Aleria (1960-1968). - "Gallia", 25е Supplement, Paris, 1973, № 1912, 2307)

23 (Carapanos C. Dodone et ses ruines. Paris, 1878, pi. XLVI, № 1)

24 (Furtwangler A - "Olympia", Berlin, 1890, Bd. 4, Taf. 55, Nr. 925)

25 (Zannoni A. Op. cit., N. 11, L, N. 23)

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'