ПОИСК:

Глава 18. Международные связи в Западной Европе в XI-XV вв. (Заборов М.А., Флоря Б.Н.)

§ 1. Развитие международных отношений

Характер международных отношений. На протяжении XI-XV столетий в Европе складывается определенная система международных отношений; постепенно вырабатываются некоторые дипломатические нормы и традиции. Однако международные отношения этого периода не приняли еще достаточно регулярного характера: не было постоянных послов и дипломатических представительств, не сложилось еще и международное право; само это понятие в целом едва ли применимо к этому времени - развивались лишь отдельные его элементы, и прежде всего право войны и морское право (например, Барселонское морское право, оформившееся в XII в.).

На развитие международных отношений этого периода повлияло несколько факторов. Особенно способствовал сближению народов и государств экономический подъем Европы, связанный с завершением процесса феодализации, появлением городов, расширением внутренней и внешней торговли. С другой стороны, внешняя торговля нередко порождала и противоречия на почве торгового соперничества, приводившие подчас к открытым столкновениям и даже войнам. Увеличение потребностей феодалов в связи с развитием рынка не только обусловило рост эксплуатации крестьянства, но и усилило стремление феодалов к захватам чужих земель и богатств. Это порождало множество войн как в самой Европе, так и за ее пределами; усиление центральной королевской власти и постепенное преодоление феодальной раздробленности во многих странах Западной Европы также порождали конфликты и столкновения, обострявшиеся династическими спорами. В них оказывались втянутыми (в силу переплетения и запутанности вассальных связей) многие феодальные сеньоры и государства. Границы государств постоянно менялись. Более могущественные государи стремились подчинить себе других, выступая с претензиями на мировое владычество, пытались создать универсалистское (всеобъемлющее) государство под своей гегемонией. Главными носителями универсалистских тенденций выступали римские папы, византийские и германские императоры.

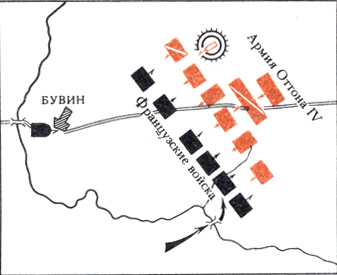

Битва при Бувине (1214). Произошла на границе Артуа и Хеннегау между войсками Филиппа II Августа и англо-фламандско-немецкой коалиции, возглавляемой Оттоном IV. Это типичный пример рыцарского сражения средневековья. Конница противников была построена отдельными колоннами. Пехота (лучники, копейщики) располагалась впереди рыцарей и также была выстроена отдельными сомкнутыми отрядами. В задачу пехоты входило служить живым бруствером для рыцарской конницы. Так, один из отрядов армии Оттона выделил несколько сот пехотинцев, создавших своего рода круг. В ходе сражения рыцари по мере необходимости укрывались в этом 'убежище' и приводили себя в порядок. Само сражение протекало в форме отдельных схваток отрядов и групп рыцарей. Никакого общего руководства не было; император и король сражались как рядовые рыцари. Битва продолжалась около трех часов и закончилась победой французов. Несмотря на значительные размеры армий (с обеих сторон принимало участие свыше 5 тыс. рыцарей), потери были, как обычно, невелики: всего несколько десятков рыцарей

Большое влияние на развитие международных отношений в Европе оказывали процесс формирования народностей и начавшийся к концу рассматриваемого периода процесс складывания национальных государств. Значительную роль играли также внешние факторы: в XIII в. - нашествие монголо-татар на Восточную и Южную Европу, в XIV-XV вв. - утверждение турок-османов в Передней Азии и на Балканском полуострове.

Западная Европа и восточные страны. В XI-XIII вв. расширялись и укреплялись экономические, политические и культурные связи не только между разными европейскими странами, но и между странами Европы и Востока. Этому способствовали и крестовые походы (см. гл. 8), и торговая деятельность итальянских морских республик, Генуи, Пизы, Венеции, основавших свои фактории в Восточном Средиземноморье и Причерноморье, и посредническая роль Византии.

Путешествия европейцев в восточные страны, предпринимавшиеся с политическими, религиозными и торговыми целями (Гильом Рубрук, Джованни ди Плано Карпини, Никколо, Маффео и Марко Поло и др.), обмен товарами, продуктами ремесла и земледелия были чрезвычайно плодотворными для Запада. Они значительно расширили географический кругозор европейцев; европейцы позаимствовали у народов Востока ряд технических достижений, в том числе ветряную мельницу и усовершенствованное водяное колесо. Из восточных стран были заимствованы некоторые сельскохозяйственные культуры: рис, гречиха, арбузы, лимоны, абрикосы; стал входить в употребление тростниковый сахар, завезенный в Европу из Сирии. По восточному образцу начали в это же время изготовлять некоторые ткани - муслин (по названию города Мосула в Месопотамии), дамаск (от города Дамаска), атлас (по-арабски "красивый"). Влияние Востока, которое шло также через арабов Сицилии и Испании, сказалось и в бытовых нововведениях - в ношении бороды, устройстве горячих бань, частой смене белья и др.

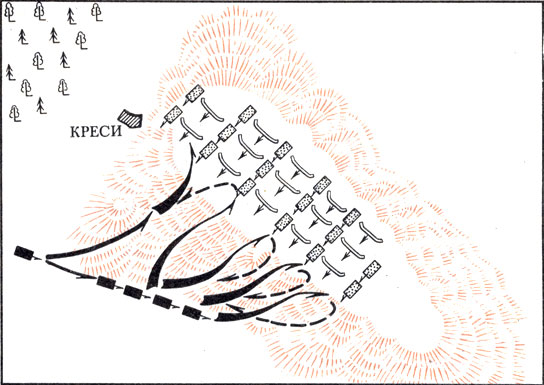

Битва при Креси (1346). В XIV-XV вв. тактика сражений претерпевает изменения: все большее значение приобретает пехота - лучники и арбалетчики, - состоящая из свободных крестьян или городских ополченцев; рыцарская конница постепенно уступает место наемникам. Англичане хорошо использовали особенности местности: крутой обрыв и густой лес обеспечивали фланги, перед фронтом их позиции тянулся длинный пологий склон. Основу английской армии составляли лучники, построенные в несколько шеренг с таким расчетом, чтобы они не мешали свободной стрельбе. Вместе с ними располагались спешенные рыцари, служившие опорой этого смешанного строя. Французские рыцари прямо с марша предприняли несколько разрозненных атак на построения англичан, однако результат был плачевным. Утомленные маршем, под дождем и в грязи, рыцарские кони с трудом преодолевали затяжной подъем; сами же рыцари представляли удобную цель для английских лучников, стрелы которых пробивали доспехи уже со 150 м. Сражение превратилось в избиение французов, и только то, что английская конница была спешена и не могла преследовать бежавшего противника, спасло французскую армию от полного разгрома

В 40-е годы XIII в. Центральная Европа оказалась перед опасностью монгольского завоевания. Полчища хана Бату, разорив и опустошив в 1237-1240 гг. русские земли, весной 1241 г. двинулись в Польшу и Венгрию. Большое войско, состоявшее главным образом из польских и немецких отрядов, пыталось остановить монголо-татарских завоевателей в Силезии, однако было полностью разгромлено. Было разбито и 60-тысячное венгерское войско. Передовые монголо-татарские отряды дошли до Адриатики. Ослабленная крестовыми походами и внутренними раздорами Западная Европа казалась беззащитной перед надвигающейся грозной опасностью. Однако монголо-татары, основательно истощенные к этому времени героическим сопротивлением Руси, повернули в степи Причерноморья и Заволжья.

В середине 40-х годов XIII в. папа Иннокентий IV попытался заключить союз с монголо-татарами, предлагая им принять католицизм и рассчитывая найти в них союзников против сарацин, угрожавших последним владениям крестоносцев на Востоке, и против своего врага императора Фридриха II. Папа преследовал также цели способствовать распространению католического вероучения на обширных территориях, подвластных монголо-татарам, в том числе и в русских землях. Подобные попытки пап продолжались и позднее, но, как правило, не приносили реальных результатов, кроме усиления деятельности католических миссионеров, особенно францисканцев и доминиканцев (см. гл. 20), на Востоке, где были созданы католические епархии "в землях неверных".

Перемены в соотношении сил на международной арене в XIV-XV вв. Священная Римская империя после Гогенштауфенов (1254) и наступившего затем периода междуцарствия перестала играть ведущую роль в международной политике. Ослабело к концу XIII - началу XIV в. и политическое могущество папства. Главное место в международной политике занимают теперь отношения и конфликты между наиболее централизованными к этому времени западноевропейскими государствами - Англией, Францией, Кастилией, Арагоном.

Самым крупным из международных конфликтов этого времени явилась Столетняя война между Францией и Англией (1337- 1453). В англо-французский конфликт с самого начала оказались втянутыми многие европейские государства. Францию поддерживали папа, короли Шотландии, Сицилии, Кастилии, граф Фландрский. На стороне Англии выступали германский император Людвиг Баварский, позднее герцог Бургундии, ряд нидерландских и немецких князей, города Фландрии.

Столетняя война, закончившаяся в конце концов победой Франции, имела важные международные последствия. В результате ее завершилась политическая консолидация Франции; она, как в XII-XV вв. и Англия, стала оказывать все большее влияние на европейскую международную политику.

В Столетней войне начали вырабатываться новые методы ведения военных действий и новые принципы организации вооруженных сил, которые затем получили широкое распространение.

Феодальное ополчение в значительной степени уступило место наемным войскам. Вместо тяжеловооруженной рыцарской конницы на первое место выдвигается легкая конница и особенно пехота, вооруженная сначала большими луками и арбалетами, поражающими цель на далекое расстояние, а затем, с изобретением пороха, - и огнестрельным оружием. С появлением в XIV в. артиллерии изменилась тактика военных действий. Если раньше войска могли отсидеться за толстыми стенами замков, то с появлением артиллерии, для которой крепостные стены не являлись непреодолимой преградой, эта тактика была уже малоэффективна. Военные действия все больше приобретали характер не осадной, а маневренной войны. Следует, однако, иметь в виду, что эволюция военной тактики, связанная с появлением огнестрельного оружия, особенно артиллерии, заняла не одно столетие и продолжалась и после окончания Столетней войны.

Новым для этого периода явлением было также ведение партизанской войны с противником, оккупирующим территорию страны. Ярким примером подобной войны было партизанское движение во Франции в годы Столетней войны.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'