ПОИСК:

Т. Б. Ухова. Куликовская битва и памятники русского искусства XIII-XV вв. из собрания государственных музеев Московского Кремля. (К вопросу об общности идей в произведениях литературы и искусства).

На протяжении многих десятилетий выковывались условия, обеспечившие победу русского оружия на поле Куликовом. Борясь против "кровавой грязи" золотоордынского ига, "московские великие князья неизменно встречали... полную поддержку всего русского народа", хотя сама борьба за консолидацию "в силу исторических условий принимала иногда жестокую форму"1. Психология узкого своекорыстия феодального мира и провокационная политика Золотой Орды, которая стремилась сеять вражду - "ввергнуть нож" в среду русских князей2, чтобы поддерживать свое господство, толкали их на кровавые междоусобия.

Но как бы ни были трудны исторические условия жизни русского народа от времен батыевщины до дня победы на Куликовом поле, они, естественно, не могли остановить развитие прогрессивной мысли, которая в категориях, свойственных времени, находила формы осмысления идеи единства русских земель - здорового противовеса насилию завоевателей и разобщению народа. Вот почему мы вправе говорить, что Куликовская победа была не только успехом русского оружия, но и, может быть, прежде всего большой духовной победой. Это было торжество идеи сплоченности народа, существенный шаг вперед на шути формирования великорусской народности.

Письменные источники донесли до нас богатую литературу, позволяющую проследить основные этапы развития общественного сознания тех полутора столетий, в которые Русь прошла огромный путь от создания новых и восстановления старых юридических норм, "явно поколебленных татарскими погромами в обстановке общего понижения культурного уровня русских земель во второй половине XIII в."3, к великой культуре времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого.

Литературные произведения, созданные в этот период, были злободневны и "публицистичны". Это обусловливало страстность их морально-этического звучания. Интересно замечание В. О. Ключевского, который, анализируя характер общественного резонанса древнерусской агиографии ("житийной" литературы) в условиях русской действительности " середины XIV в., отмечал одну из существенных особенностей этого жанра: "наглядно на отдельном существовании показать, что все, чего требует средневековая мораль на основе нравственных формул средневековой мировоззренческой системы (евангельских заповедей), не только исполнимо, но не раз и исполнялось, стало быть, обязательно для совести"4. Речь идет, разумеется, не о реальных возможностях исторического бытия, а о воспитании в общественном сознании таких этико-философских понятий, на основе которых складывалась идеология консолидации, отвечавшая потребностям процесса формирования русской народности и централизованной государственной власти5.

Исследователи древнерусской литературы подчеркивают живую связь ее с исторической действительностью. Так, Д. С. Лихачев пишет: "Древнерусская литература всегда отличалась особой серьезностью, пыталась отвечать на основные вопросы жизни, звала к ее преобразованиям, обладала разнообразными и всегда высокими идеалами. Все русские писатели... высоко оценивают писательское служение,- продолжает он. - Каждый из них в какой-то мере пророк - обличитель и некоторые - просветители, распространители знаний, истолкователи действительности, участники гражданской жизни в стране"6.

Гражданственность и патриотизм древнерусской литературы находили свои параллели и в живописи, которая, помимо всего, осмысливалась средневековьем как открытая книга для тех, кто грамоты "не разумел". Следовательно, в своем образном строе древнерусская живопись несла те особенности приемов выражения, которые находят свое соответствие в принципах "литературного этикета" - отработанных oформулах, отражающих то или иное психологическое состояние7.

Между тем в искусствоведении этот вопрос изучен менее других. Хотя, думается, такого рода сопоставление может многое дать для уяснения специфики художественного мышления наших предков.

В этой статье хотелось бы остановиться на тех моментах, которые связывают единством художественного видения литературные произведения и памятники изобразительного искусства, имеющие отношение к теме борьбы за независимость Родины.

Известно, что уже в XI в. в русской литературной практике появляется глубоко осознанная политическая программа "братолюбия". Она определялась ясным пониманием того, что если "начнеть брат брата закалати" в междоусобных бранях, то "погыбнеть земля Руская, и врази наши, половци, пришедше, возмуть земьлю Русьскую"8. Глубокой и страстной патетикой звучат гневные упреки автора "Слова о князьях" конца XII в.: "слышите князи противящеся старейшей братьи и рать въздвижуще и поганыя на свою братию возводяще, не обличилъ ти есть богъ на страшнемъ судищи!.. Постыдитеся враждующи на братию свою и на единоверникы своя. Въстрепещете, въсплачете пред богом - пакь славы отпадаете за едино злоломнение"9.

Эта тема предостережения в "Повести о битве на реке Калке" претворяется в горькую уверенность, что бог покарал землю русскую за княжеские братоубийственные войны - "и тако за грехы наша богъ въложи недоумение въ нас, и погыбе много бещисла людии; и бысть въпль и плачь и печяль по городом и по селомъ"10.

В изобразительном искусстве, думается, сходная тема с большой эмоциональной силой выражена в широко известном памятнике второй четверти XIII в. иконе с изображением архангела Михаила и Иисуса Навина11 (илл. 6)

Илл. 6. Икона 'Архангел Михаил с предстоящим Иисусом Навином'. Вторая четверть XIII в. ГММК

Архистратиг небесного воинства и земной полководец представлены здесь в соотношении необычном. В согбенной позе, коленопреклоненный Иисус Навин, протягивая вперед руки, не смеет коснуться даже стоп архангела Михаила. Он всего лишь прах у ног архистратига" Этот образ как бы иллюстрирует приведенные выше слова: "въстрепещете, въсплачете пред ботом - пакы славы отпадаете за едино злопомнение".

В иконе, написанной близко к страшным событиям "батыевщины", унижением библейского полководца передавался гнев художника - выразителя гнева народа против тех, кто вверг в погибель Русскую землю своей близорукой и корыстолюбивой политикой. Фигура Навина символизировала унижение в памяти потомков князя Мстислава. Романовича Киевского, который в битве на Калке, когда Орда внезапно обрушилась на "станы русскыхъ князь", "видя се зло, не движеся съ места" и тем способствовал трагическому исходу сражения, а сам, взятый в плен, принял позорную и мучительную смерть. С отразившейся в летописании начала XV в. былине о Калкской битве многие исследователи связывают представление о гибели исконных защитников Русской земли - богатырей, собравшихся под знаменами киевского князя12.

Но как ни тяжело поражение, надежда на спасение и возрождение не оставляла художника, и он воплощает эту надежду в образе архистратига Михаила. Как бы в грозе и буре явился он13. Фигура архангела Михаила, несмотря на небольшой размер иконы, монументальна. Чудо его явления и разящая мощь выражены точно найденным, композиционным приемом. Фигура Архангела как бы вписана в треугольник, обращенный острием вниз. В основании его рука Михаила, взмахнувшего над головой мечом. В подол рубахи, красной и белой подпушкой, дает ощущение вершины треугольника. Отсюда впечатление внутренней динамики, энергии застывшего на мгновение движения.

Когда представляешь, в кругу каких идей формировалось сознание и эмоционально-психологический настрой художника, создавшего этот образ, то прежде всего вспоминаешь "Повесть об Евпатии Коловрате", который со своей дружиной "логнаша во след безбожного царя" и словно "люди крылатый, и не имеющие смерти, тако крепко и мужествено ездя, бьящеся: один с тысящею, а два со тмою"14. Художественная структура этого образа находит созвучие и в поэтике прославления Даниила Галицкого: "бе бо дерзъ и храборъ, от главы и до ногоу его небе на немь порока"15, и в характеристике Александра Невского: "взор его пече инех человек (образ его красивее всех других людей), и глас его - акы труба в народе"16, ив поэтике "Слова о погибели Русской земли", теме "грозных", т. е. могущественных, князей, "окорявших некогда "поганьскыя страны"17.

В целом же, думается, содержание иконы "Архангел Михаил с предстоящим Иисусом Навином" и характер взаимодействия двух ее персонажей могут быть выражены словами уже упомянутого "Летописца Даниила Галицкого": "и бысть плачь о обиде его и болшая же бе радость о здравьи его"18.

Приведенные здесь литературные параллели дают представления о характере общественного сознания и художественного мышления, присущего русской национальной среде. Рассмотренный на этом фоне памятник изобразительного искусства раскрывается ярче и полнее в специфике своего содержания и особенностях художественного решения.

Илл. 8. 'Спас Ярое око'. Середина XIV в. ГММК

Ту же попытку хотелось бы предпринять по отношению к двум другим широко известным памятникам из коллекции икон Успенского собора Московского Кремля - иконам "Спас Ярое око" (илл. 8) и "Спас оплечный" (илл. 9). Обе они происходят, как считают исследователи, из греко-русского окружения митрополита Феогноста и были выполнены в 40-х годах XIV в. О. С. Попова в работах, посвященных анализу этих памятников, выявила связь их с идеями палеологовского ренессанса19. В своем физиогномическом типе "Спас Ярое око" и "Спас оплечный" близки определенному кругу византийских образов и особенно "Христу Пантократору" - мозаике внешнего нартекса церкви монастыря Хора в Константинополе 20-х годов XIV в.

Илл. 9. 'Спас оплечный'. Середина XIV в. ГММК

И вместе с тем в существенных особенностях своей образной структуры русские Спасы выступают как носители идеи, подчиняясь тому же принципу абстрагирования, что и современная им русская агиография. Этот характерны" для русского средневекового мышления принцип вносил определенную коррекцию в восприятие русскими мастерами живописной концепции палеологовского ренессанса. Русские мастера выносили за скобки пространственное ощущение форм, а приемы объемного моделирования ликов сознательно или бессознательно подчиняли иной задаче - созданию образа, наделенного высокой идеей в ее внеличностном выражении.

Оба этих изображения Спаса вышли из среды, аккумулировавшей прогрессивные тенденции времени, среди которых существенное место занимала проблематика "внутреннего" человека, т. е. признание в рамках религиозного миропонимания ценностей духовно-интеллектуальной жизни людей20.

Созревая на собственно русской почве, эта проблематика впитывала в себя веяния, идущие со стороны греко-славянской культурной общности. Особенности развития на Руси в XIV в. историко-культурной среды и отвечающее им восприятие палеологовской живописной традиции определили характерные черты икон Спаса. Обе они представляют уже "человечески смягченные образы", решенные в характере палеологовского физиогномического типа, и в этом смысле выступают как бесспорное подтверждение того, что на Руси уже ощутимо побеждали имманентные тенденции, отвечающие прогрессивным тенденциям греко-славянското юга21. Тем интереснее различия. В противовес индивидуализированной, почти портретной трактовке византийского Христа русские Спасы лишены конкретизации, которая, по понятиям наших предков, снижала высокий этико-философский настрой образов. И здесь мы сталкиваемся с принципиальным различием двух национальных традиций: завещанной античностью героизацией "портрета" и художественным мышлением формирующейся народности. Повторяя слова Д. С. Лихачева, относящиеся к литературному творчеству, скажем, что подобно автору (составителю) литературного текста, художник Древней Руси, создавая свое произведение, тоже как бы совершает некий обряд, участвует в ритуале. Он рассказывает обо всем в подобающих церемониальных формах22. Эта норма творчества, естественно, была и нормой восприятия художественных творений. Ее, очевидно, мы должны учитывать и при восприятии искусства Древней Руси сегодня.

"Спас Ярое око" смотрит на мир широко открытыми глазами. Асимметрия в их рисунке создает впечатление напряженности взора, прямо направленного на зрителя. Теперь, когда "Спас" под воздействием времени утратил многое в своей живописной фактуре, взор его на разных людей производит разное впечатление: одним он действительно кажется "грозным", другие видят в нем "душевную раскрытость, сопричастность миру земных чувств", "глубину сострадания, боль сожаления"23. И для того чтобы понять, что же хотел выразить художник и что находили в этом образе современники, нам необходимо осмыслить условные приемы, своего рода "этикетные" формы выражения идеи в памятнике изобразительного искусства, сопоставив их с определенным кругом литературных формул близкого содержащий.

Известно, что выражение "Ярое око" отнюдь не связано с конкретным иконографическим типом "Спаса"24. В. Даль такое название иконы разъясняет как изображение "Спасителя с карательным взглядом"25. Стало быть, речь идет лишь об определенной эмоционально-смысловой наполненности образа Спаса, который в своей иконографии может быть оплечным или о главным.

Эмоциональная структура образа находит свои параллели в словах "Повести временных лет", где в уста Спаса вложены следующие слова: "Яко вы худи ести и лукави, и азъ пойду к вам яростью лукавою"26.

Какие же "этикетные" формы призваны были подчеркнуть "карающую" грозность взора "Спаса Ярое око"? Это, очевидно, асимметрия глаз, взлет бровей, подчеркнутых резкими линиями лба с высветлениями надбровий, и короткая мощная шея, условная моделировка которой подчеркивает своеобразную посадку головы на узких покатых плечах, отчего голова кажется чуть наклоненной вперед, что усиливает активность взора.

И вместе с тем сравнительно с героизованными и монументальными образами домонгольской поры, так или иначе связанными с темой покровительства русскому воинству, "человечески смягченный образ" "Спаса Ярое око" действительно "впечатляет... сопричастностью земных чувств". Образ этот появляется на гребне той волны, которая, отвечая насущным нуждам русской действительности, была обращена к духовности, разуму, чувству долга, к миру светлых эмоций. Здесь и тверской монах Акиядин, который уже в самом начале XIV в. утверждал на основе канонических текстов, что "всякъ человекъ приимъ отъ бога разумъ рассужати", те же, кто "последовавъ невежие пастуху, муку приимуть по реченому: слепъ слепа ведя, оба въ яму впадетася, рекше в бездну"27, и автор "Повести об убиении в Орде князя Михаила Ярославича", подчеркнувший, что князь "...не вери рады убиенъ бысть... якоже святии мученици, но по заповеди же Спасове, иже в Еуангелии рече: болше сеа заповеди любве несть, иже кто положитъ душу свою за другы своа"28.

Думается, в реальной исторической действительности Руси, преодолевавшей страх перед золотоордынским владычеством как перед "карой господней", образ "Спаса Ярое око" мог иметь и другой аспект, тесно связанный с первым, но обращенный как бы во внутрь каждого человека. Своим "грозным и светлым" взором (это выражение было очень широко распространено в древнерусской литературе) Спас требует строгого ответа от каждого - очищения души от суетности и "скверны" как обязательного условия благополучия всего народа. Здесь, очевидно, действует такая традиционная формула средневековья, как евангельское "мне отмщение и аз воздам". Противопоставленная варварской традиции личной мести, она должна была, очевидно, служить обузданию произвола сильных и смягчению бессильного гнева слабых.

Если мы так поймем "человечески смягченный образ" иконы "Спаса Ярое око", то, очевидно, единством исторического контекста свяжутся и сама эта икона и те слова, которые автор "Сказания о Мамаевом побоище" вкладывает в уста русского воинства: "Боже святый, призри на ны, даруй нашему православному великому князю победу на поганых". И в этом кругу ассоциаций предстает величественная картина: русские войска, уставленные "елико комуждо подобает, где стояти", и над ними "образ Спасов воображен во христьянских знамениих, аки некия святилницы солнечныя, луча испущающе и всюде светящеся, озаряюще все христолюбивое воинство... таковое русских князей собрание и удалых витязей учрежение. И таков себе равно единодушно друг за друга хотяще умрети"29.

Та же идея "просветления души" как одно из средств возрождения духовной жизни народа, подавленной лихолетьем ордынского ига, определяла, думается, смысл и другой иконы Успенского собора Московского Кремля - "Спаса оплечного". Здесь, однако, тема эта развивается в несколько ином аспекте. Если возвратиться к проблеме влияния общественной среды "а творческие устремления художников, то, очевидно, следует принять во внимание традицию тех литературных произведений, в которых включены народные жанры, такие, как "слава" и "плач". Принятые в них поэтические формулы органично ложатся на "этикетные" формы в художественной структуре нашего памятника.

Так, в образе "Спаса оплечного", как и в "Житии Александра Невского", подчеркнута физическая мощь и величие образа - широкие плечи, гордо посаженная небольшая с благородными чертами лица красивая голова на сильной шее. Есть в этом образе величие царственной осанки. Но эмоциональная трактовка лика вызывает в памяти слова, которыми, с нашей точки зрения, вопреки очевидности, а с точки зрения наших предков социально точно характеризуется в "Житии" Александр Невский - дерзновенный, талантливейший полководец: "князь благъ... тихъ, уветливъ, кротокъ, съмеренъ - по образу божию есть"30. Живописная концепция "Спаса оплечного", несомненно, выдает прямой контакт с искусством палеологовского ренессанса. Вместе с тем в целом социальная характеристика образа, созданного художником, восходит к традициям собственно русской живописной культуры. Так, темная карнация лика, написанного тончайшими плавями, и сумеречный колорит одежд создают определенное ощущение, которое плохо, однако, поддается словесному обобщению. Это - ощущение не аскезы, ибо Спас здесь представлен как "бог крепки и велики". Скорее оравы те, кто считает, что подобная манера письма представляет живописную концепцию преодоления вещественности плоти, как бы овеществленной на иконе. А мягкая плавь высветления на лике и некогда обильный ассист одежд в общей структуре образа действительно выступают как изобразительный эквивалент философской категории божественной энергии. Эти светлые плави на темной карнации лика распределены так, чтобы подчеркнуть трактовку глаз и губ, связанных единством определенного психологического состояния.

Е. С. Сизов считал, что строение глаз Спаса рассчитано на впечатление наполненности их слезами31. Это достигается с помощью темной полосы, отделяющей радужную оболочку от нижнего века, подчеркнутого тонкой белой (полоской и линией верхнего века, срезающего часть радужной оболочки со зрачком, и лунки под глазами. Так же, как ярко-красные, как бы припухшие губы, эти лунки на условном языке иконописания знаменуют ту сердечную боль и душевное напряжение, которое предшествует рыданию. И взгляд Спаса, смотрящего поверх зрителей, воспринимается как устремленный в суть вещей. Под этим взглядом как бы обнажалась совесть человека до последних тайников, и соответственно средневековому строю понятий и чувств предстоящий ощущал, говоря словами автора "Жития Сергия Радонежского", что "разум и страх божия и милость божия бе на нем"32. То есть, разум и совесть, разбуженные Спасом, должны были обеспечить устойчивость благополучия каждого и всех. Социальный аспект такого образа недвусмысленно изложен в "Повести временных лет": "богъ бо не хощеть зла человекомъ, но блага; а дьяволъ радуется злому убийству и крови пролитью, подвизая свары и зависти, братоненавиденье, клеветы... Встягнемъся на добро, взищете суда, избавите обидимаго... не въздающе зла за зло, ни клеветы за клевету..."33.

Применительно же к воинскому подвигу на поле Куликовом это нашло отражение во вступлении к "Сказанию о Мамаевом побоище": "подобает нам ведати величия божия, како сотвори господь волю боящихся его и како способствова господь бог великому православному государю нашему князю Дмитрию Ивановичю и брату его князю Володимеру Ондреевичю..."34.

И хотя мы не знаем, какой иконе "Спаса" молился Дмитрий Донской, отправляясь на страшную сечу, иконы "Спас Ярое око" и "Спас оплечный" помогают определить уровень, на котором находились общественное сознание и изобразительное искусство Москвы за тридцать-сорок лет до решительной схватки с Ордой35.

Еще одна тема должна привлечь наше внимание остротой своего социального звучания, но уже в эпоху мощного подъема национального самосознания и культуры, наступившего вслед за победой на поле Куликовом.

Известно, что одним из проявлений этого мощного культурного движения эпохи Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конца XIV - первой трети XV в.) явилась энергичная работа по обновлению русской письменной традиции. "Переписчики, переводчики и писатели работают с огромным усердием, создают новые рукописи, новые переводы, новые произведения, развивают новый стиль в литературе, деятельно пропагандируют новые идеи. Они словно стремятся заменить новой письменностью всю старую, которая, казалось, перестала удовлетворять новым требованиям"36. Это движение было связано с болгарской реформой письменности, но, в отличие от южнославянских стран, на Руси оно не носило аристократического характера и не апеллировало к "знатокам", а было более демократичным, сознательно обращенным ко всему народу. Недаром один из крупнейших представителей нового литературного стиля, может быть самый изысканный и утонченный стилист этого "ученого" искусства, Епифаний Премудрый утверждал принцип "народолюбия" как обязательный для духовного "пастыря"37.

Если же говорить о литературе как основе, формирующей личность (пока еще, разумеется, в категориях средневекового миросозерцания), то в "Житии Павла Высоцкого" автор, подчеркивая социальную активность этого церковно-политического деятеля, пишет: он "книженъ бысть вельми и философъ велий и молчание и безмолвие имяще много, егда же беседы время бываше ему многорассуденъ и полезенъ зело"38.

С этих позиций должны мы, очевидно, воспринимать сущность, образный строй и общественное звучание одного из самых замечательных памятников той поры - икону "Иоанн Златоуст" (илл. 10) из деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля.

10. 'Иоанн Златоуст' (деталь). 1405 г. Феофан Грек. ГММК

Иоанн Златоуст, исполненный благоговения и величия, держит книгу обеими руками. Это человек, который во имя идеи отрицает земные радости: высокий благородный лоб, впалые щеки, темная карнация. Лик этот, отделенный от саккоса широкой, светлой полосой оморфора, приковывает к себе внимание. Иоанн чуть склонен над кодексом, драгоценный оклад которого бережно охватывают его тонкие, длинные пальцы. Одежда духовного лица высокого ранга подчеркивает значимость этого человека - устроителя нового миропорядка, который предлагает зрителю "учение божественных книг", ибо книга - "се бо суть рекы, напаяюще вселеную, се суть исходищя мудрости; книгамъ бо есть неищетная глубина; сими бо в печали утешаеми есмы, си суть сузда въздержанью"39.

Добавим к этому символику цвета, изложенную в работе Н. К. Голейзовского40 на основе весьма авторитетных источников: зеленый цвет, цвет одежд Иоанна, символизировал весну, воскресение, юность, вечную жизнь; желтый - охра, которой были написаны тени на оморфоре, и золото, богато украшавшее, как это показывает реконструкция А. Н. Овчинникова41, одежды Златоуста, обозначали божественный свет; красный - очищающую божественную силу огня и божество Христа. Цвет этот считался также цветом "вина Премудрости" и воспринимался как знак воскресения и бессмертия. Соответственно и книга как смысловой центр композиции выделена золотым окладом, красным абрисом. Красная подпушка широких рукавов одежды Иоанна подчеркивает торжественную церемониальность жеста красивых рук.

В эту же эпоху в московских великокняжеских книжных мастерских появляется и быстро распространяется новая трактовка образов евангелистов, пишущих свои "благовествования". В своей иконографии и основных принципах понимания образов они связаны с традициями палеолотовского ренессанса, перенесенными на русскую почву42.

Здесь они быстро обретают множество интерпретаций и становятся выразителями собственно русской историко-культурной среды.

Борьба политических и социальных страстей внутри церкви, которая заставила наиболее дальновидных ее представителей еще на Владимирском соборе 1274 г. заговорить "на языке, близком антицерковной оппозиции"43, определялась, в частности, тем, что еще в домонгольскую пору требование высокого нравственного статуса священства прямо связывалось с благополучием страны: "погыбение наипаче бываеть от епископ и от попов грехов"44. Считалось, что плохих христиан - тех, кто "словомъ наречающеся крестьяне, а поганьскы живуще"45, - "казнить богъ смертью, ли гладомъ, ли наведеньемъ поганыхъ, ли ведром, ли гусеницею, ли инеми казньми"46. И все это испытал русский народ во времена батыевщины и в последующие десятилетия47.

Стремясь оздоровить церковную иерархию и сделать носителями "благодати святого духа" не невежд, корыстолюбцев, пьяниц и лицемеров, а тех, кто, отвечая идеалу священства, стал бы во всем по имени своему "светь мироу, соль земли, врачь болных, вожь слепых, наставникъ блоудящимъ, оучитель и светилникъ, око телоу церковьномоу"48, Владимирский собор запретил продажу церковных должностей и ввел "экзамены" для кандидатов: "да испытають ихъ потонкоу, аще житие ихъ чисто", что живут они в целомудрии, грамоте, человеколюбии и не "удручают челядь голодомъ, наготою, страдою насилье творя"49, с тем, чтобы отобрать достойных людей - "съмысльну и умьну, и мудру в учении книжнемь и тверезу въ всемь..."50.

Все эти новшества нашли адекватную форму выражения только к концу XIV в. Устремления целого века вылились в реорганизацию монастырской жизни на основе общежитийного устава. Осваивая огромные, обезлюдившие просторы русских земель, эти монастыри втягивали в систему средневековой цивилизации затерянные в "бездорожье" поселения. Устав этих экономически мощных ячеек феодальной системы хозяйства утверждал принцип личного "нестяжания". "Избранные" черноризцы в этих монастырях могли лично являть пример "смиренномудрия", книголюбия, служения ближним, отказа от всех земных благ и т. п. Этому личному "подвигу" экономическая мощь монастыря давала огромную силу общественного резонанса. Житийная литература нового направления в емких, четких, практически заостренных формулах подчеркивала внедряемые здесь нормы общественного идеала: "аще ли кто к кому прийти случается, ничто же в келий видети, разве иконы или книги"51.

Г. М. Прохоров в одной из своих работ обращает внимание на то, что в Восточной Европе в это время появляется новый тип общественного деятеля. Скрытый в "тиши" монастырской келий, погруженный в чтение "благовдохновенных книг", самоуглубленный и как бы отрешенный от всего земного он на самом деле представлял весьма активную общественно-политическую силу52.

Все многообразие историко-культурных тенденций, породивших этот тип общественного деятеля на Руси, все многообразие их характеров и судеб вобрала в себя русская трактовка палеологовского типа образов евангелистов, пишущих свои Евангелия.

Различающаяся своими традициями, в зависимости от конкретной историко-культурной ситуации, национальная среда вкладывала в одни и те же иконографические схемы принципиально близкие, а иногда почти тождественные живописные принципы, методы и приемы. И эта разность конкретного исторического бытия породила в пределах заданной иконографической схемы разные характеры образов.

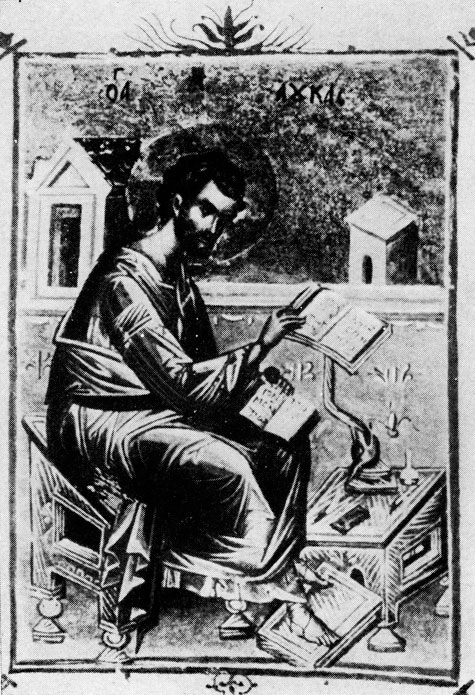

Византийская палеологовская миниатюра в лучших своих образцах отражала самоощущение целого ряда "образованнейших писателей и филологов, больших знатоков античной литературы, проявляющих живой интерес к древности", почитателей и переводчиков Аристотеля, Платона, Овидия, Цицерона и Цезаря, собирателей античных памятников, ярких творцов мощного движения неоэллинизма при первых Палеологах53. И в образах евангелистов обнаруживает себя вся мощь и энергия личностного начала в многообразии проявлений54 (илл. 11).

Илл. 11. 'Евангелист Лука'. 90-е годы XIV в. Миниатюра из греческого Четвероевангелия. ГПБ

В русских же памятниках этого круга выступает социально-активный идеал "умного делателя", того, кто "во всем по имени своему свет миру", "соль земли", "врач больных", "вождь слепых", "многорассуден и полезен зело".

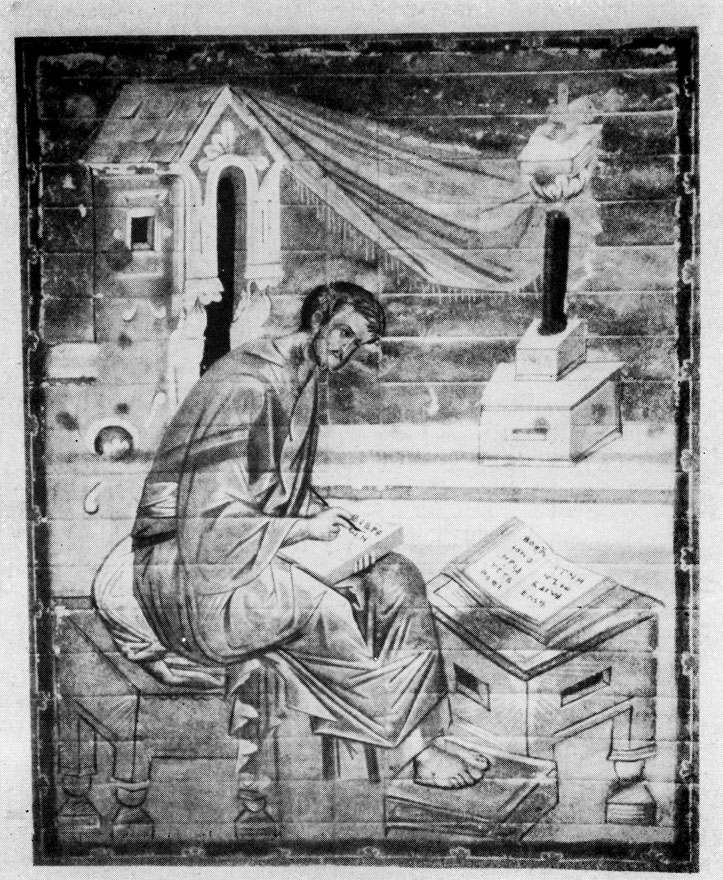

Илл. 7. Миниатюра с изображением Иоанна и Прохора из Евангелия Хитрово, Около 1390 г. Андрей Рублев (?). ГБЛ

В Евангелие Хитрово (ГБЛ, ф. 304, № 8657, Троицкая ризница) эти прекрасноликие, просветленные чистотой души и глубиной мысли образы евангелистов воспринимаются как "сосуды избранные"55 смиренномудрия. В отличие от византийского художника, который никогда не теряет ощущения конструктивности материальной формы, русский мастер, окутывая гиматием и хитоном беловато-голубых, фиолетовых, серебристо-зеленых тонов фигуры евангелистов, подчеркивает их внеземную чистоту, их отрешенность и внепричастность к "огрубленности" материального начала (илл. 7,12). По сути своей это образы того же порядка, что и образ старца в "Житии Сергия Радонежского": "странна и незнаема... святолепна и ангеловидна"56.

Илл. 12. 'Евангелист Лука'. Около 1390 г. Андрей Рублев (?). Миниатюра из Евангелия. Хитрово. ГБЛ

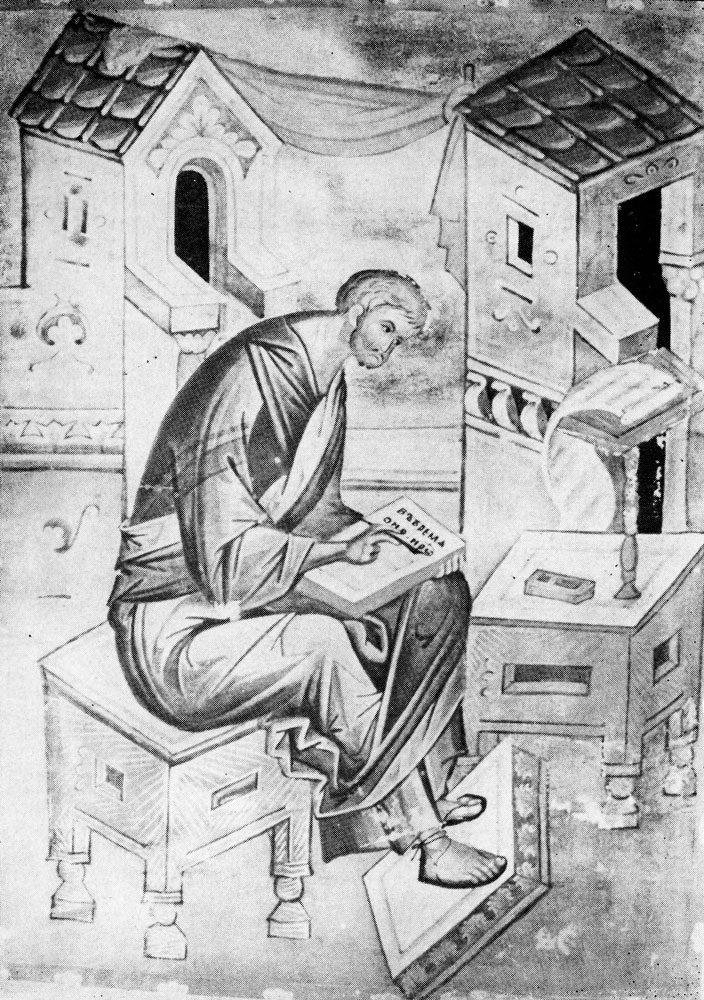

В Морозовском Евангелии (ГММК, № 11056) образ евангелиста Луки получает несколько иной оттенок: на фоне лаконичных, несколько тяжеловесных архитектурных кулис, построенных в спокойном и устойчивом ритме, который может ассоциироваться с "незыблемостью" монастырских стен и келий, развивается ритмическая композиция "тишины" - духовной тишины, сосредоточенности, "бесплотной" легкости поступи (илл. 13). Это образ менее емкий, чем образы евангелистов Евангелия Хитрово, более земной, в нем есть нечто от идеала, выраженного приведенными выше словами: "ничто же в келий видети, разве иконы или книги".

Илл. 13. 'Евангелист Лука'. Первая половина XV в. Московская школа. Миниатюра из Морозовского Евангелия. ГММК

Тема эта может быть развита очень широко, в богатстве и многообразии оттенков выражения. Здесь уместно привести еще только один пример: в Евангелии 1401 г. из Зарайска (ГБЛ, ф. 256, № 118, собр. Румянцева) миниатюры с евангелистами Марком и Иоанном представляют собой вольные копии евангелистов Евангелия Хитрово57, по упрощенному варианту композиционной схемы и стремлению к плоскостному решению форм. Обаятельной особенностью этих композиций является выраженная руссификация типов - это характерный для междуречья Оки и Волги склад ликов с некрупными чертами, широким лбом, гладко лежащими на круглой голове волосами, подстриженными "в скобку"58. Это уже провинциальный вариант темы, который свидетельствует о том, как жадно впитывала огромная Русь новые веяния, сутью своей отвечающие назревшим требованиям историко-культурного процесса. И вместе с тем сама быстрота этой реакции и ее характер свидетельствуют, думается, о том, что новые идеи, получившие осмысление и адекватную форму выражения в художественной Московской школе, обогащенной контактами с передовыми движениями греко-славянской культурной общности, имели истоки свои в глубинной народной среде.

|

|

© HISTORIC.RU 2001–2023

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://historic.ru/ 'Всемирная история'